FAQ 止水栓でよくある質問

-

Q止水栓はどこにある?

トイレ・キッチン・お風呂・洗面台・給湯器といった、住宅内すべての水回り周辺に設置されています。 止水栓の場所を確認する -

Q止水栓に種類はあるの?

止水栓は、「外ネジタイプ」「内ネジタイプ」「ハンドルタイプ」の3種類に分別できます。中でもハンドルタイプは、ドライバーを使わず回せて非常に便利です。 止水栓の種類と開閉方法を見る -

Q止水栓が回らないときの対処法は?

止水栓がドライバー等で回せないときは、以下の方法をお試しください。- ウォーターポンププライヤーを使う

- すべり止め液を使う

- 元栓を閉める

-

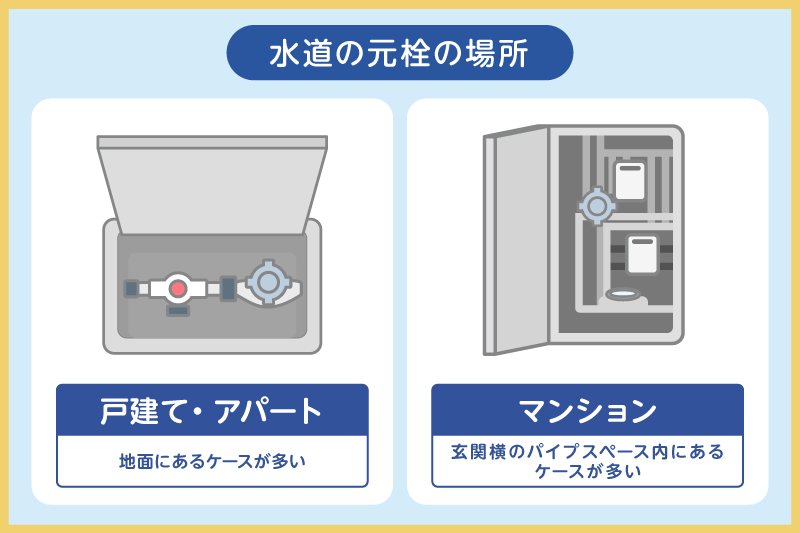

Q止水栓と元栓の違いは何ですか?

止水栓は水回りの場所ごとに設置されているのに対して、元栓は1ヶ所に設置されています。 元栓を閉めると、家中の水の供給が止まります。 水道の元栓の場所と止水栓との違いを確認する -

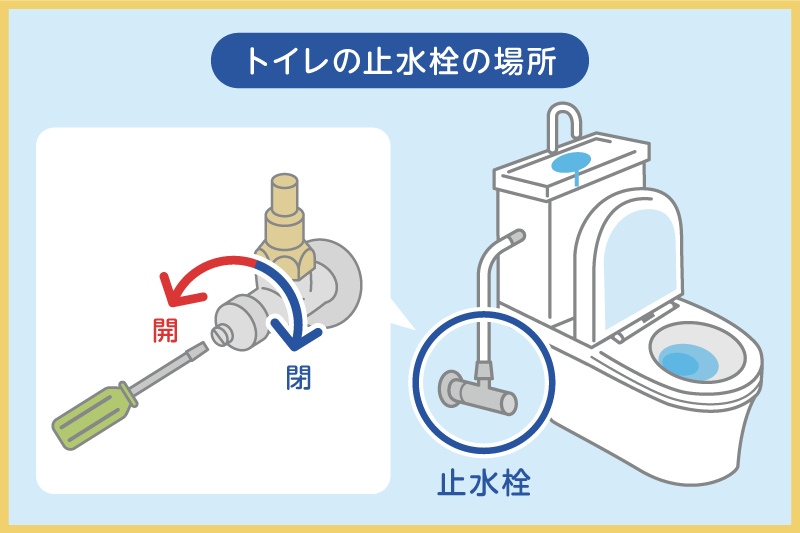

Qトイレの止水栓はどこに設置されていますか?

トイレの止水栓は、タンクの後方や便器の背面、床に設置されています。 ウォシュレットの止水栓が別に設置されている場合もありますので、取扱説明書で確認しておきましょう。 トイレの止水栓の場所と開閉方法を確認する

0120-423-152

0120-423-152