FAQ 凍結防止で水抜きをする場合によくある質問

-

Q水抜きをすべきなのは、どのようなときですか?

気温が極端に下がるときや、真冬日が続くときには、凍結のリスクが高まるので水抜きをすべきです。 また、寒い季節に長期間家を空けるときも、水抜きをしておく必要があります。 凍結する気温と対処法・注意点を見る -

Q水抜きのやり方を教えてください。

水抜きの方法は、一般的に以下の手順で行います。- 水抜き栓を閉める

- 蛇口を開ける

- 水が抜けたら蛇口を閉める

-

Q屋外にある給湯器の凍結が心配です。

給湯器が凍結しないように、以下の対策をしましょう。- 水抜きをする

- 水を流しっぱなしにする

- 給湯器の凍結防止機能を利用する

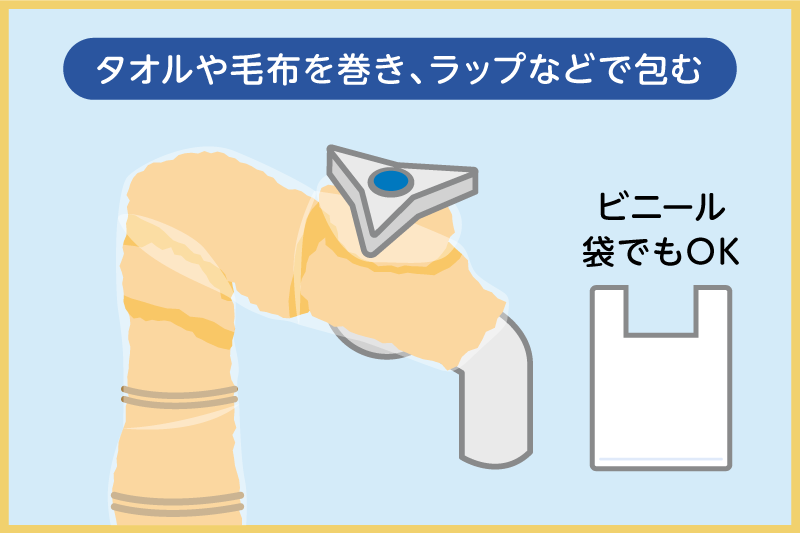

- 保温材を巻いて保温する

-

Q福岡に住んでいますが、水抜きは必要ですか?

比較的温暖な地域にお住まいの場合は、水抜き栓が設置されていないことがほとんどです。しかし、温暖な地域でも、急に寒くなって凍結することはあるため、水抜きをおすすめします。 寒波が近づいてきてもあわてないように、凍結防止方法を確認しておきましょう。 福岡での凍結防止方法を見てみる -

Q水道管が凍結してしまったら、どうしたらいいですか?

すぐに水を出す必要がないなら、自然に解凍されるのを待ちましょう。すぐに解凍したい場合は、水道管にタオル等を巻いてぬるま湯をかけてみてください。 凍結後に違和感があるなど心配なことがあれば、『クリーンライフ』にご相談ください。お電話のほか、メールやLINEのご利用も可能です。 ⇒クリーンライフにLINEで無料相談してみる

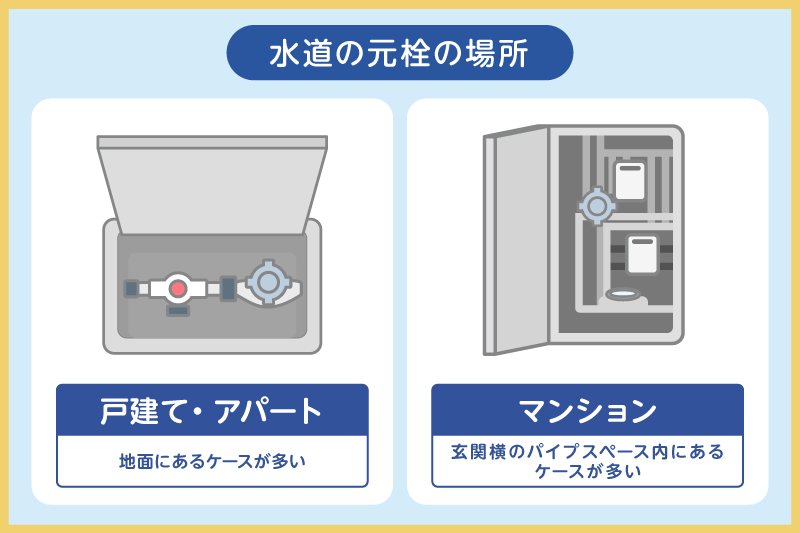

マンションの水抜き栓は、パイプスペースに設置されている場合があります。

マンションの水抜き栓は、パイプスペースに設置されている場合があります。

0120-423-152

0120-423-152