FAQ 水道管の凍結防止対策でよくある質問

-

Q水道管が凍結する条件は?

以下は、一般的に水道管が凍結しやすいとされる気温条件です。- 気温がマイナス4℃を下回る

- 真冬日(氷点下)が数日続く

-

Q水道管の凍結を防止する方法は?

水道管の凍結を防ぐ、主な予防法は以下の通りです。- 水をチョロチョロ出しっぱなしにする

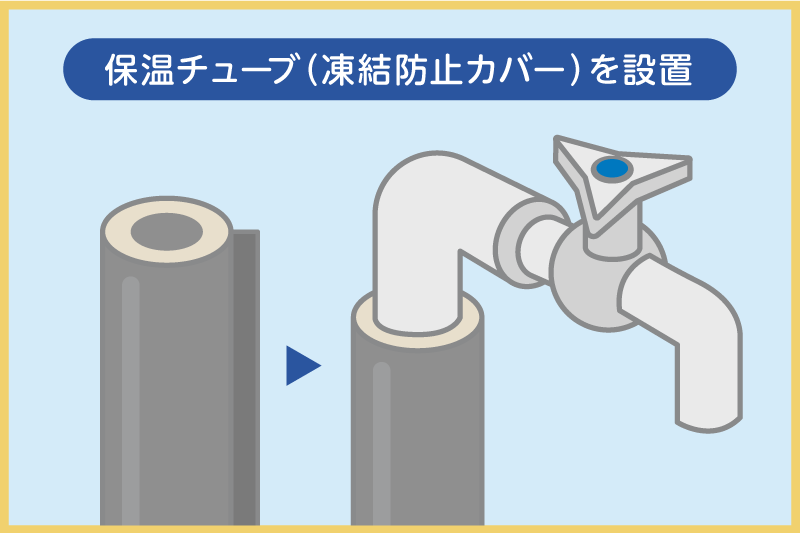

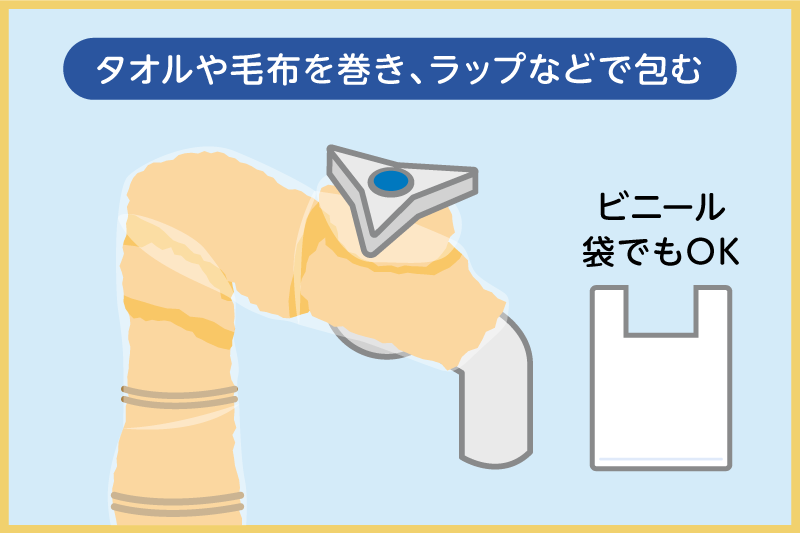

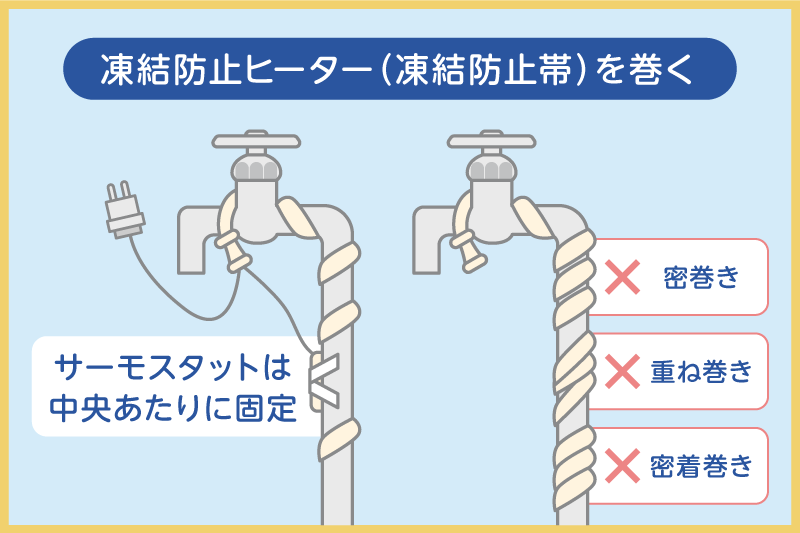

- 保温材を巻きつける

- 水抜栓で水抜きを済ませておく

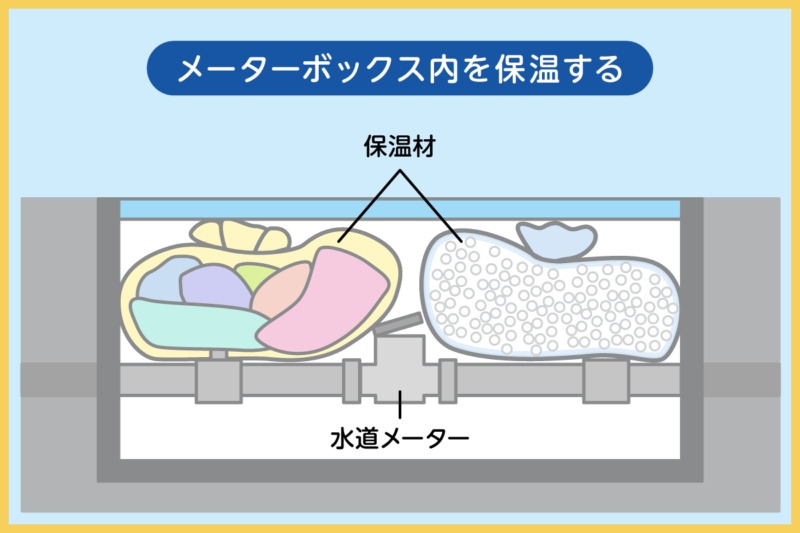

- 布などでメーターボックスを保温する

- 約35℃で追い焚きし続ける

-

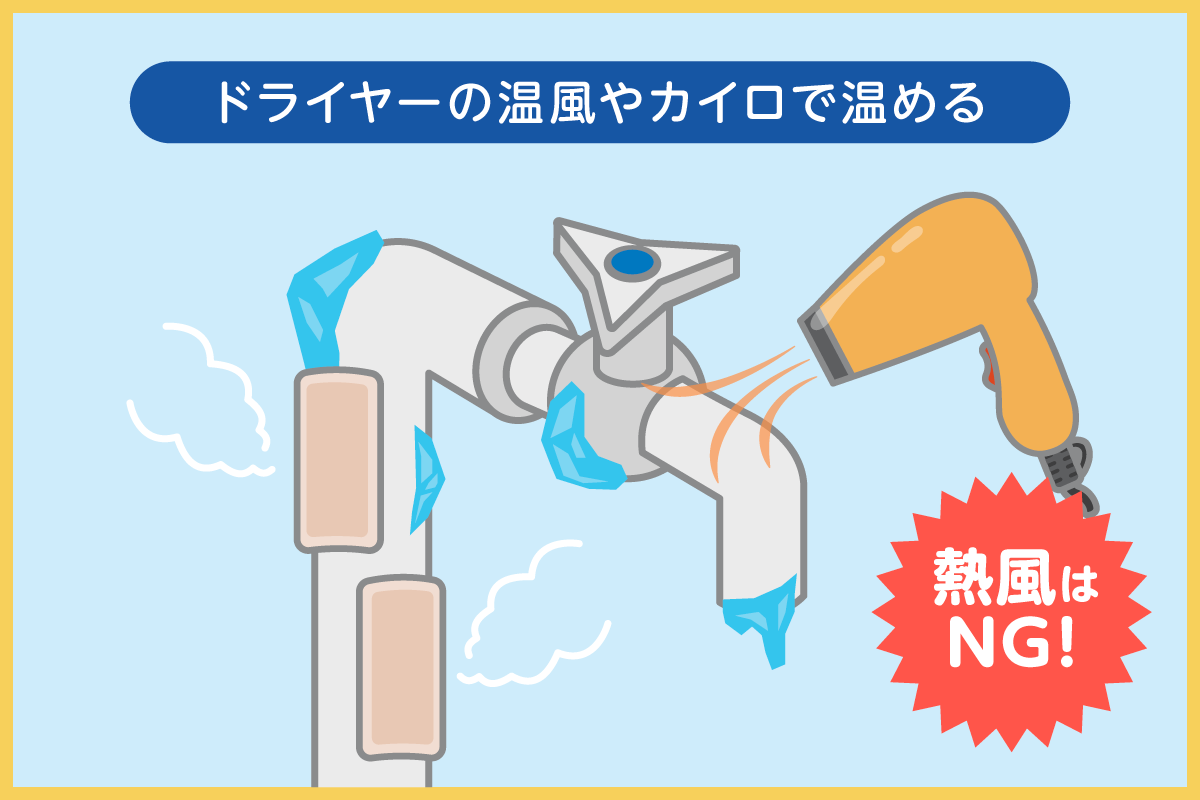

Q水道管が凍結した際の対処方法は?

水道管が凍結してしまった際は、凍った水が自然に溶けるのを待つのが最も安全な方法です。 早く解凍したいときは、水道管にタオルを巻いた上から、40度程度のぬるま湯をかけて溶かします。 水道管が凍結したときの対処法を詳しく見る -

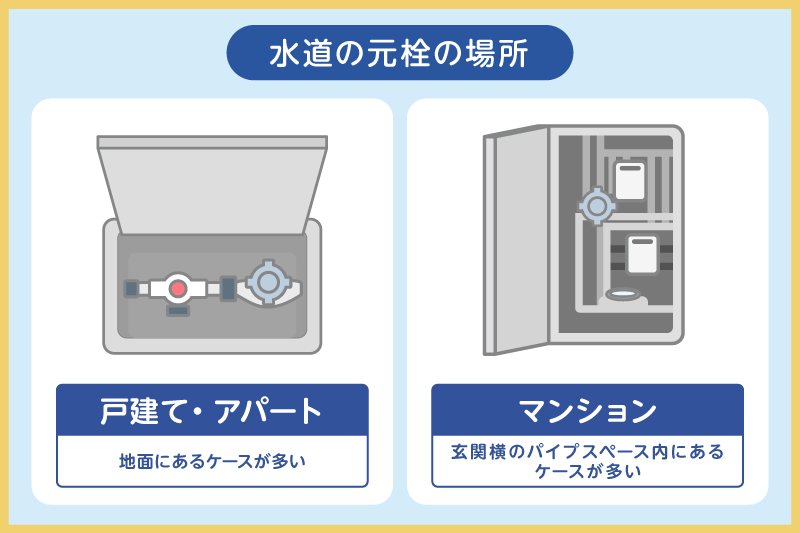

Q水道管が破裂した際の対処法は?

水道管が破裂したときは、水道の止水栓または元栓を閉めて、被害の拡大を防ぎましょう。 水道管の破損は自分で対処するのは困難ですので、なるべく早く水道修理業者に相談してください。 水道管が破裂したときの対処法を詳しく見る -

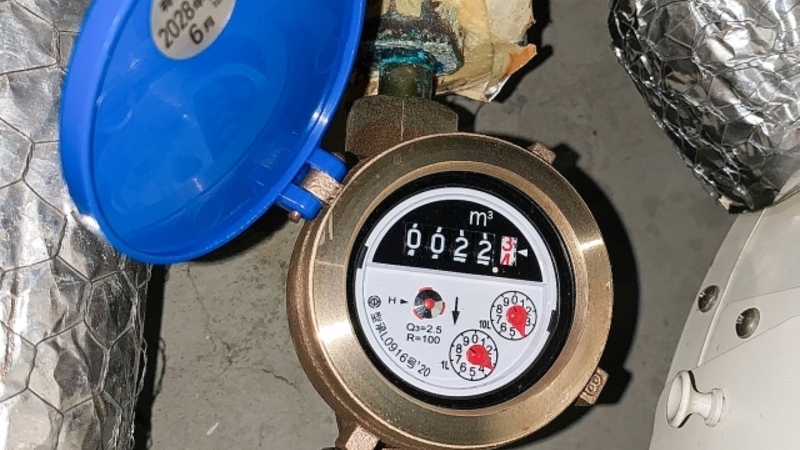

Qメーターボックスを保温する理由は?

メーターボックスが凍結すると、水道メーターが破損したり、水道管が破裂して漏水する恐れがあるためです。 メーターボックス内の水道管はむき出しで凍結しやすいため、凍結を防ぐ対策が必要です。 メーターボックスを保温する方法を詳しく見る

自然解凍できないときや、解凍を急ぐときは、以下の手順でぬるま湯をかけて解凍させる方法もあります。

自然解凍できないときや、解凍を急ぐときは、以下の手順でぬるま湯をかけて解凍させる方法もあります。

0120-423-152

0120-423-152