トイレつまりの原因がティッシュのときは、ラバーカップで取り出したりお湯でふやかして流したりして対処しましょう。

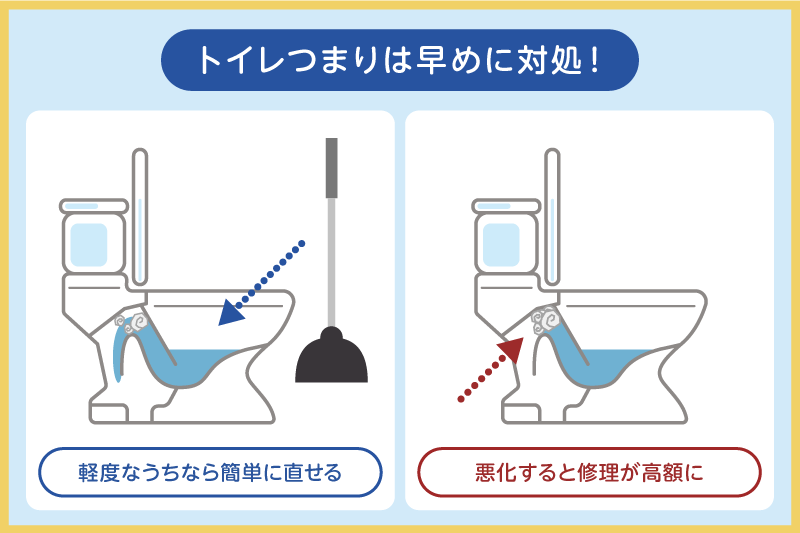

ティッシュでトイレがつまったときに無理やり流そうとすると、かえってつまりを悪化させてしまい、自力では対処できなくなります。

本記事では、ティッシュでトイレがつまったときの対処法を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。正しい対処法を把握すれば、トイレつまりを悪化させることなく解消できます。

【緊急対応】ティッシュでトイレがつまったときにまずやること

ティッシュでトイレがつまったときの緊急対応として、次のことを実施してください。

慌てずに対応すれば、水が溢れ出して水浸しになることを防げます。仮に集合住宅で下の階に漏水被害が起こると、損害賠償問題に発展する可能性もあるので、まずはトイレの水が溢れないよう対処しましょう。

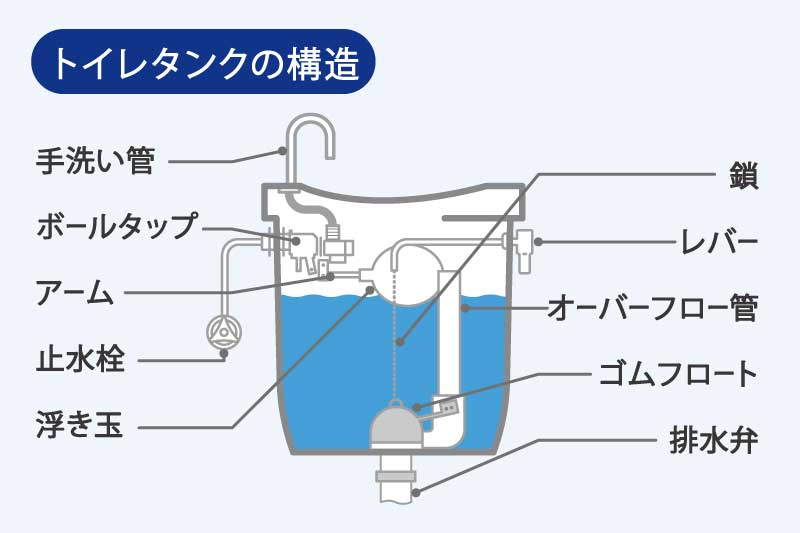

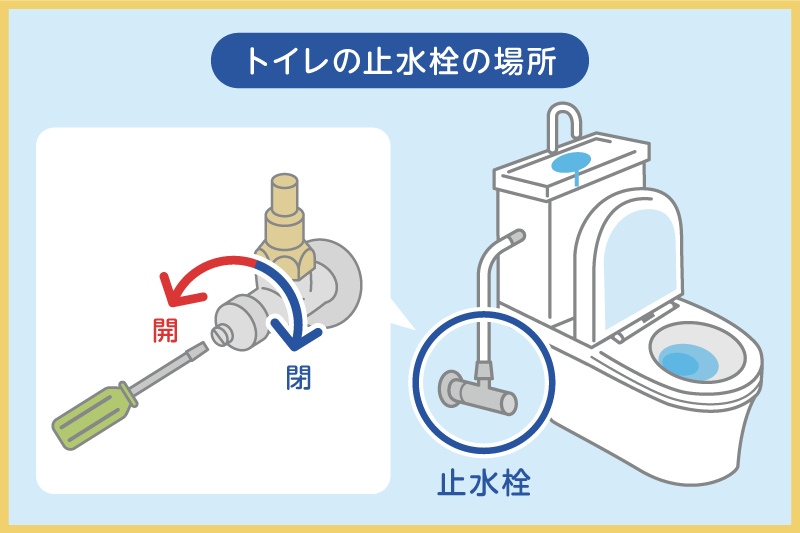

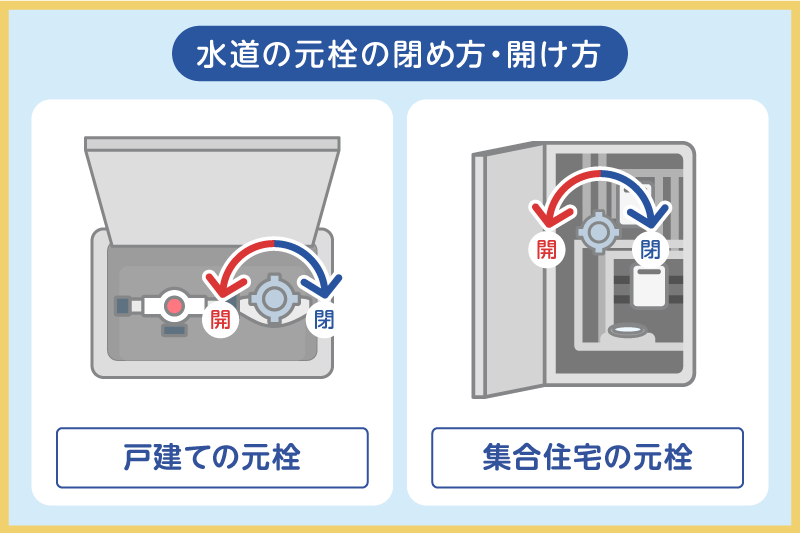

止水栓を閉める

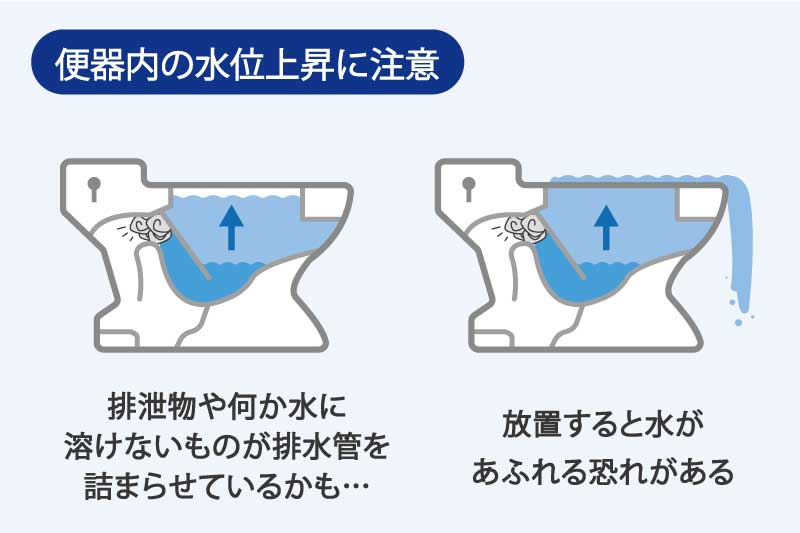

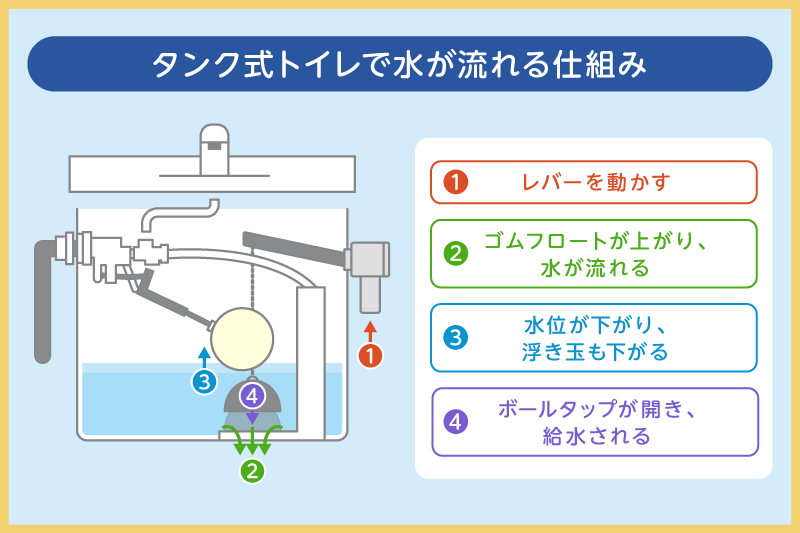

トイレにティッシュがつまったときは、まず止水栓を閉めて給水を停止しましょう。止水栓を閉めないまま作業しようとすると、便器から水が溢れて床が浸水する恐れがあります。

止水栓を閉める際は、時計回りに回してください。また、トイレのタイプにより止水栓を開閉するハンドルが異なり、マイナスドライバーが必要な場合もあるので、準備しましょう。

加えて、閉めるときに回した回数を覚えておくことがおすすめです。つまりを修理したあとに止水栓を開ける際、元の水量に戻せます。下記の記事では元栓と止水栓の違いをはじめ、トイレの止水栓の位置も解説しているので、あわせて読んでみてください。

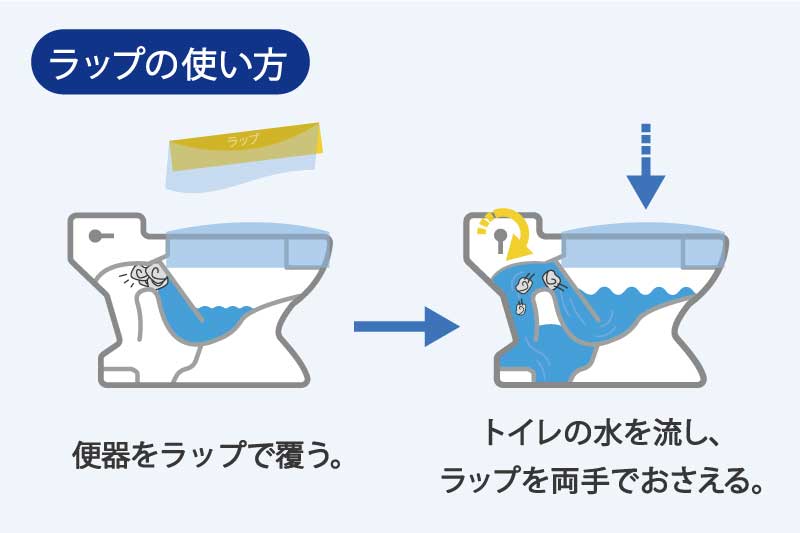

逆流に備える

トイレがつまったときは、逆流に備えることも重要です。トイレがつまると、排水口から汚水が噴き出してくる可能性があります。逆流に備える方法は、次のとおりです。

- ビニール袋で水のうを作って便器を塞ぐ

- 便器の周囲を養生する

- 給水ポンプで水を抜く

水のうを作る際は45L以上のゴミ袋に20Lほどの水を入れることがおすすめです。実際に逆流が起きたときに対処できるよう、作っておきましょう。

また、便器の周囲を養生する際は、ビニールを敷いた上に新聞紙のような吸水性のあるものを敷いておくと処理しやすくなります。

ティッシュを流すとトイレつまりが起こる理由

ティッシュを流すとトイレがつまる理由は、トイレットペーパーとは素材の性質が異なるためです。ティッシュはトイレットペーパーと異なり、水に濡れても繊維がほどけないよう作られています。

トイレつまりをスムーズに解決するためにも、ティッシュでトイレがつまる理由を把握しましょう。

ティッシュは水に溶けない

ティッシュがトイレつまりを引き起こす最大の理由は、トイレットペーパーと異なり水に溶けない性質を持っているためです。

トイレットペーパーは、水に触れると繊維がバラバラにほぐれますが、ティッシュは鼻をかんだり涙を拭いたりしても破れないよう強度を保つ設計で作られています。

実際にティッシュを水に浸して時間を置いたあとにかき混ぜても、原型を留めたまま塊として残るので、トイレに流すとつまるものといえるでしょう。

また、水に流せるティッシュも販売されていますが、通常のティッシュよりは溶けやすいものの、トイレットペーパーほどほぐれやすくはありません。

大量のティッシュを流すとつまる

ティッシュを流すとトイレがつまる理由には、大量に流したことも挙げられます。一度に大量のティッシュを流すと、排水管内で塊になりやすいので、注意が必要です。

少量であれば流せるものの、何枚も重ねて流したり丸めて流したりすると、便器の排水路や排水管を塞いでしまう可能性が高くなります。

トイレットペーパーでも一度に流す量の目安が設けられており、「小」レバーなら2m、「大」レバーなら5mまでです。しかし、ティッシュの場合は同じ目安で考えられません。トイレットペーパーよりもはるかに少ない量でつまってしまうので、注意が必要です。

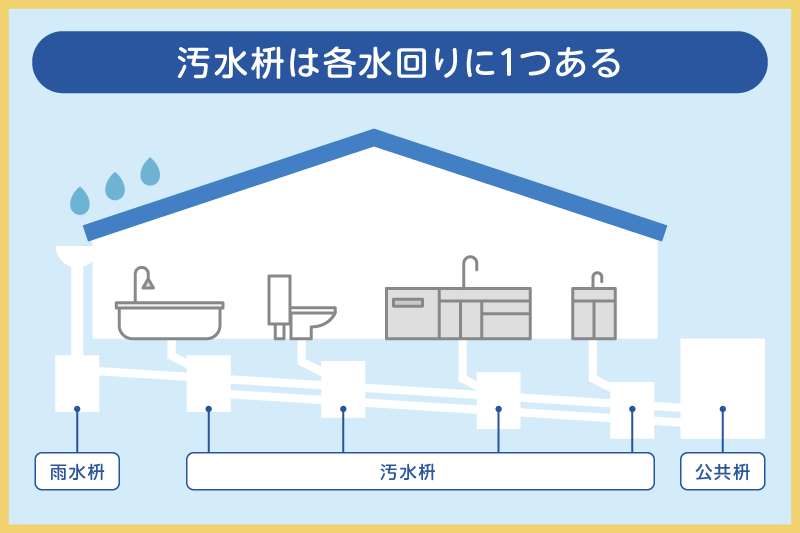

排水管内に留まったティッシュでつまる

ティッシュは少量ずつ流しても排水管内に蓄積されて、あとからつまりを引き起こす原因になります。1~2枚ならその場で流れても、流す頻度が高いと排水管の途中で留まる可能性が高いので、基本的には流さないよう意識しましょう。

排水管はまっすぐ設置されているわけではないため、カーブ部分や接続部分にて引っかかる可能性があります。排水管内にティッシュが留まると、次から流すトイレットペーパーや排泄物が引っかかってしまい、簡単には解消できません。

さらに、配管にこびりついた繊維は時間が経つほど除去しづらくなることから、ティッシュを流してトイレがつまったときは、迅速に対処しましょう。

トイレつまりの原因がティッシュのときの対処法

トイレつまりの原因がティッシュのときは、基本的に引き出して対処しましょう。しかし、奥のほうでつまってしまったときは引き出すことが難しいため、ふやかして流すことがおすすめです。ここでは、次の4つの方法を紹介するので、実践してみましょう。

専用の道具が必要な対処法もあるので、ホームセンターや通販などであらかじめ購入しておきましょう。

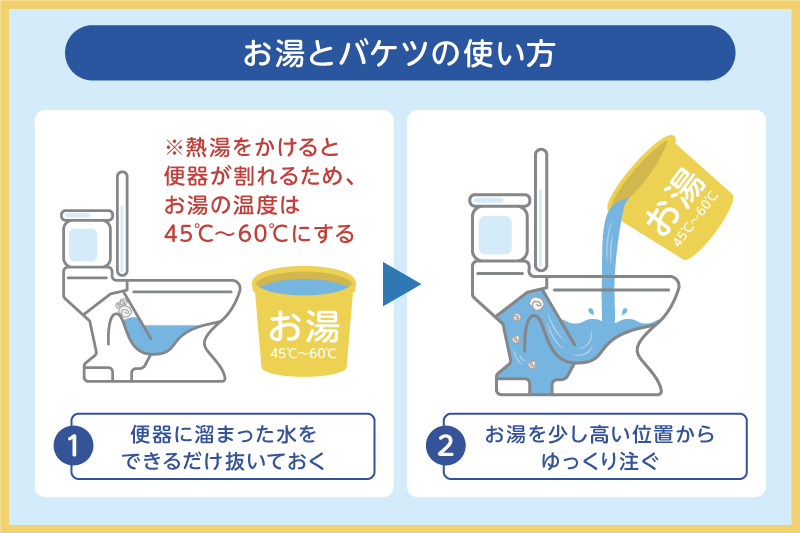

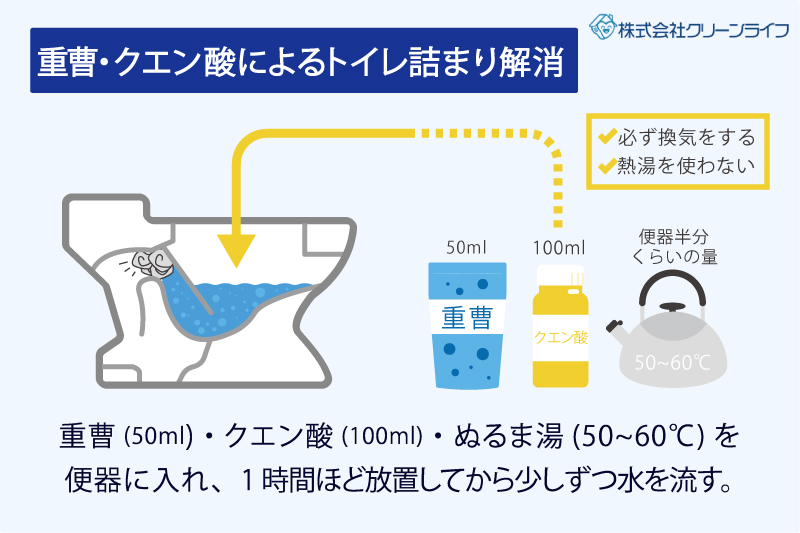

バケツとお湯でティッシュをふやかす

お湯を使用すると、ティッシュが溶けやすくなってトイレつまりの解消に効果的です。ティッシュの素材であるパルプは、水よりもお湯のほうが溶けやすい性質を持っています。お湯でティッシュをふやかしてつまりを解消する手順は、次のとおりです。

- 便器内の水をできる限り汲み出す

- 40~60℃のお湯をバケツに入れる

- 腰の位置あたりからゆっくりお湯を注ぎ入れる

- 1時間程度放置する

- バケツで水を流して解消しているか確認する

便器内の水を汲み出しておくと、お湯の温度が下がりにくくなるので効果的です。また、水が少ないほうがつまりの原因に届きやすくなり、高い位置から注ぐことで水圧もかかります。

下記の記事でもトイレつまりをお湯で解消する方法について解説しているので、あわせて読んでみてください。

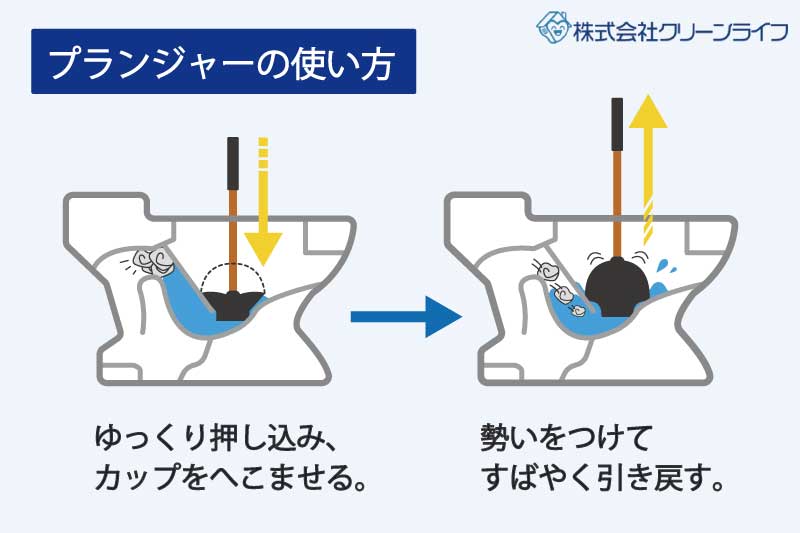

ラバーカップでティッシュを引き出す

ラバーカップは、排水口のつまりを吸引力で解消する道具です。比較的軽度なティッシュが原因のトイレつまりに効果を発揮します。ラバーカップの正しい使用手順は、次のとおりです。

- 便器内の水位をカップが浸かる程度に調整する

- カップを排水口に密着させる

- ゆっくりと押し込んで勢いよく引く

- つまりが取れるまで繰り返す

使用する際のコツは、排水口に隙間がないよう密着させることです。隙間があると空気が漏れてしまい、圧力が十分に伝わりません。

作業中にゴボゴボと音がしはじめたら、つまりが解消されつつある合図です。水が流れたら、バケツで水を流し入れて、流れるかどうか確認しましょう。

また、下記の記事ではラバーカップの使い方だけでなく、選び方や種類についても解説しているので、参考にしてください。

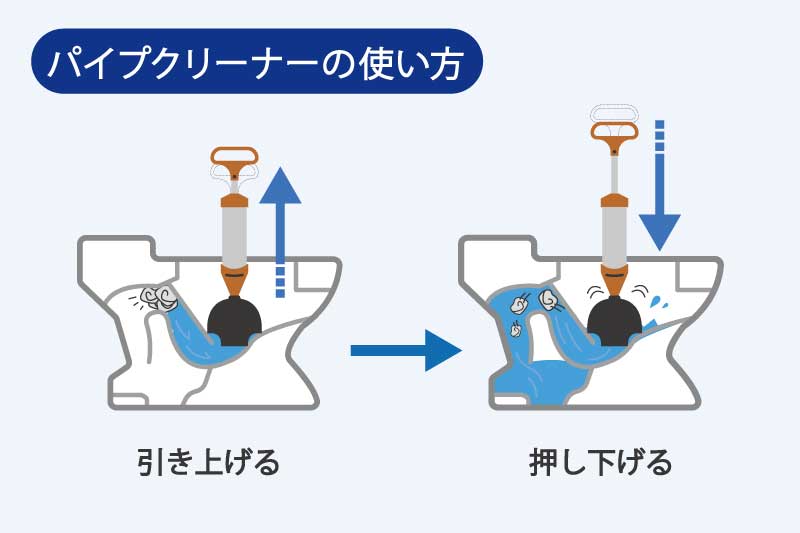

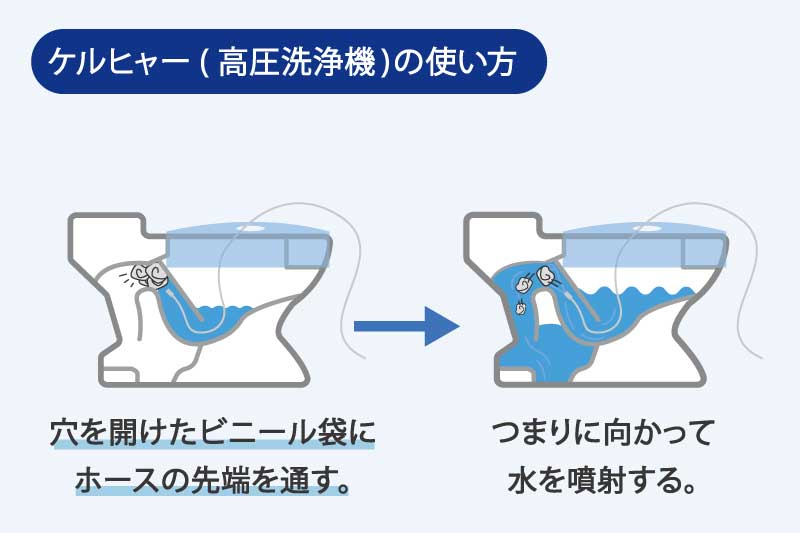

真空式パイプクリーナーでティッシュを引き出す

ティッシュがつまったときに最も効果に期待できる対処法は、真空式パイプクリーナーの使用です。ラバーカップよりも強力な吸引力で、つまりを解消できます。使用手順は、次のとおりです。

- カップが浸かる程度に便器内の水位を調整する

- ハンドルを最後まで押し込む

- カップを排水口に密着させる

- カップがへこむまで押し当てる

- ハンドルを一気に引き上げる

- つまりが解消されるまでハンドルの押し引きを繰り返す

ポイントは、ハンドルを一気に引き上げることです。ラバーカップと同様にカップと排水口に隙間があると空気が漏れてしまうので、効果が落ちます。

真空式パイプクリーナーはホームセンターや通販で購入できるので、下記の記事で解説する選び方を参考にしてみましょう。

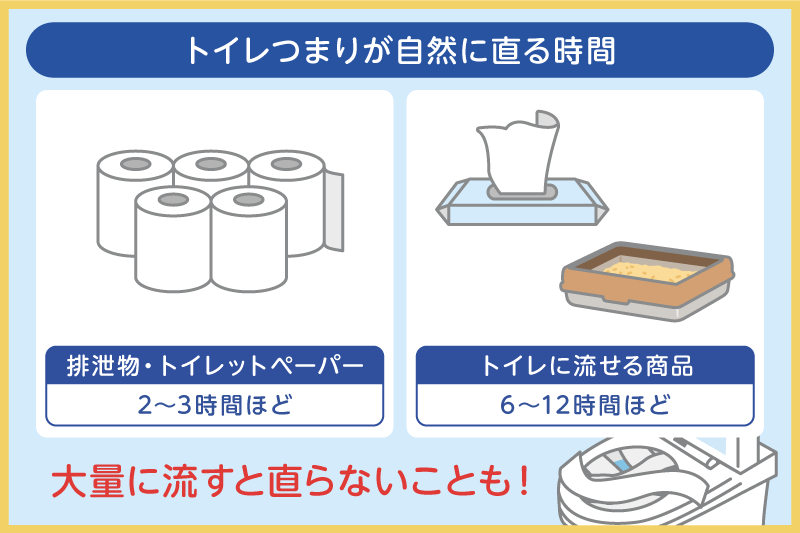

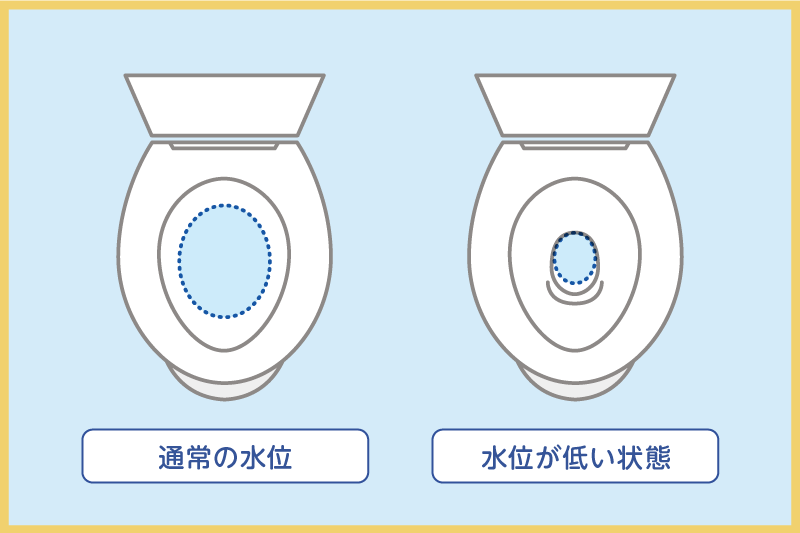

数時間ほど放置する

ティッシュは水には溶けないものの、多少は柔らかくなります。数時間放置すればつまりが解消される可能性もあるので、1~2枚のティッシュがつまったときは一度放置してみましょう。

トイレが1つしかない場合は、使用できない時間が長くなるのでおすすめできませんが、2つ以上ある場合はもう片方を使用できるので、試してみる価値はあります。放置時間は2~3時間を目安にし、定期的に水位を確認してみてください。

水位が下がっていればつまりが解消されている可能性が高いので、バケツで水を流して流れるかどうかをチェックしましょう。ただし、水が少しずつ流れる場合に放置すると水を吸ったティッシュが固まってしまうため、注意が必要です。

下記の記事を参考にして、放置してはいけないケースも把握しておきましょう。

ティッシュによるトイレつまりでやってはいけないこと

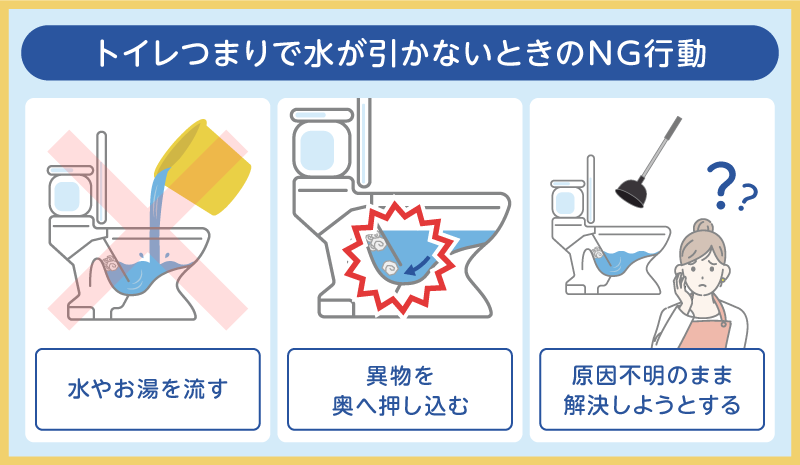

ティッシュによるトイレつまりを解消する際、誤った対処法を取ると事態が悪化したり便器が破損したりする恐れがあります。トイレつまりを早く解消したい気持ちから無理な方法を試すと、さらなるトラブルにつながるので、次の行動は避けましょう。

トイレつまりの二次被害を起こさないためにも、やってはいけないことを把握して対処しましょう。

洗浄レバーで無理やり流す

ティッシュがトイレにつまったときは、洗浄レバーを使用してはいけません。ティッシュならもう一度流せば流れるかもしれないと考えがちですが、流さないよう注意しましょう。

つまっているときは、水の通り道が塞がれている状態なので、無理に流すと逆流してきて便器内の水や排泄物などが溢れてきてしまいます。

便器から汚水が溢れると床や壁を汚染してしまうほか、2階以上の場合には階下に浸水被害を及ぼす可能性もあるため、つまったときは無理に流さずに止水栓を閉め、適切なトイレつまりの対処法を実施してください。

便器に熱湯を注ぐ

ティッシュによるトイレつまりの対処法として、お湯の使用は効果的ですが、熱湯は使用しないでください。陶器製の便器は、熱湯に耐えられる作りになっていないので、熱湯を注ぐとひび割れや破損につながります。

TOTOやLIXILなどのトイレメーカーも、熱湯によるトイレ掃除やつまり解消について注意を呼びかけており、消費者に対して注意喚起を発表したこともありました。メーカーからも便器の破損によるけがや漏水のリスクが指摘されているため、熱湯の使用は避けましょう。

お湯を使用する際は必ず40~60℃にし、手で触れたときに少し熱いと感じる程度が適切です。

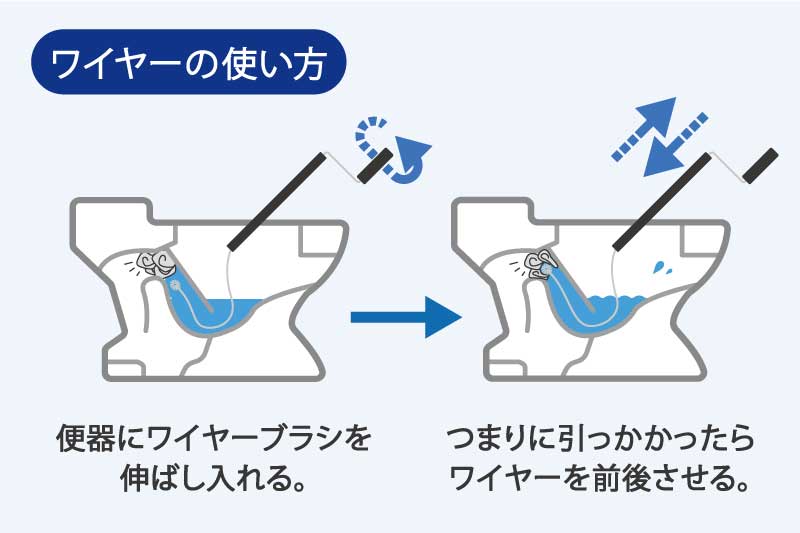

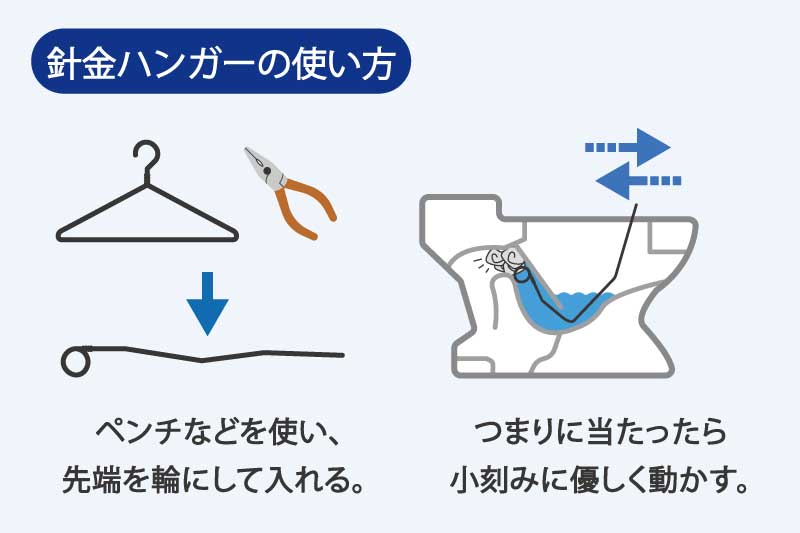

トイレブラシやワイヤーなどを奥に突っ込む

トイレの奥までブラシやワイヤーなどを突っ込むと傷つける可能性があるので、避けましょう。つまったティッシュをかき出そうとして奥まで入れても、反対にティッシュを奥まで押し込んでしまいます。

ワイヤーブラシはトイレつまりの解消におすすめされますが、丁寧な作業が必要です。なかなか取れないときでも焦らずに少しずつティッシュをかき出し、細かく分解しましょう。目に見える範囲にティッシュがつまっているときのみ、効果的な手法といえます。

そのため、排水管の奥でつまっているティッシュを取り出す際は、真空式パイプクリーナーを試すか専門の業者に依頼して解決してもらいましょう。

半日以上放置する

ティッシュつまりを解消する際に、放置してふやけるのを待つ方法があります。しかし、放置時間が半日以上となると、つまったティッシュが排水管の奥で固まってしまい、取れにくくなる可能性があるので、放置時間に注意しましょう。

排水管内で固まったティッシュは、ラバーカップや真空式パイプリーナーではとり覗けなくなる可能性があります。そのため、ティッシュがつまったときはお湯でなるべくふやかして乾かないよう放置時間は3時間までに留めてください。

放置しても改善されない場合には、お湯を流す方法やラバーカップを使用する方法を実践し、それでも解消できないときは専門の業者に依頼しましょう。

ティッシュでトイレをつまらせない使い方と注意点

今後ティッシュでトイレをつまらせないためにも、次の注意点を守りましょう。

そもそもティッシュを流さないことが重要ですが、やむを得ず使用する場合も考えられるので、使い方と注意点を把握したうえで流し、トイレをつまらせないよう意識してみてください。

やむを得ず流すなら2枚までにして丸めない

トイレットペーパーがないときをはじめ、やむを得ずティッシュを使用する場合は1~2枚に留めましょう。また、流すときもなるべく折り畳んだり丸めたりせず、流しやすい形状を意識してみてください。

細かくちぎって流すことも推奨されており、あらかじめちぎったティッシュの使用もつまり予防に効果的です。ほかにも、便とともに流すのではなく、便を先に流したあとに使用したティッシュのみを流すこともつまりにくくできます。

水道代はかかりますが、トイレをつまらせてから修理費用をかけるよりは安く抑えられるので、複数回に分けて流してみてください。

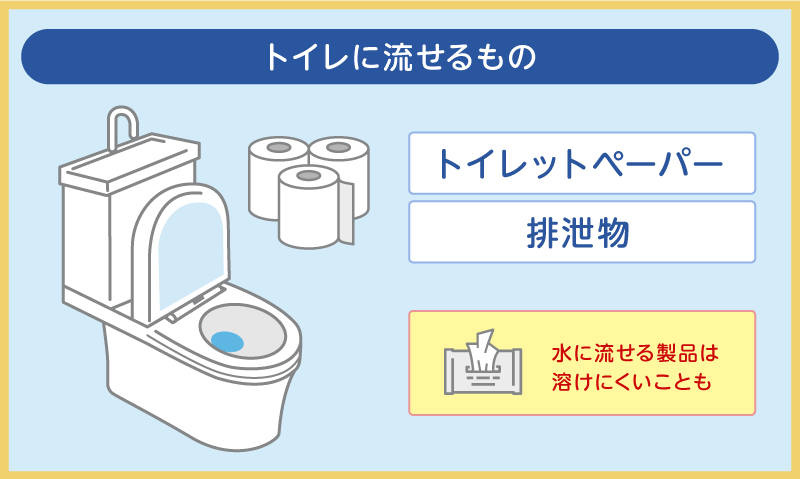

水に流せるティッシュを使う

トイレに流せるティッシュを使用すれば、通常のティッシュよりもつまりのリスクを軽減できます。「トイレに流せる」「水に流せる」といった表記のあるティッシュは、水に触れると繊維がほぐれる設計です。

ただし、トイレットペーパーほど水に溶けやすい製品ではないことから、大量に流すことは避けてください。また、水に流せるティッシュは、商品ごとに水の溶けやすさが異なります。取り扱い説明書をよく読んでから使用し、トイレがつまらないよう工夫してください。

トイレに流さずゴミ箱に捨てる

ティッシュをトイレにつまらせない確実な方法は、トイレに流さないことです。どれだけ工夫しても、ティッシュは水に溶けないのでトイレに流さず、ゴミ箱に捨ててください。

トイレ室内にゴミ箱を設置すれば済むことから、可燃ゴミとして廃棄しましょう。しかし、トイレットペーパーの代わりに使用したティッシュをゴミ箱に直接捨てることは、衛生的によくありません。そのため、蓋付きのゴミ箱を用意して中にはビニール袋を設置しておきましょう。

ティッシュが取り出せなくなったときは『クリーンライフ』に無料相談

ティッシュによるトイレつまりが解消できないときは、専門の修理業者に相談してみてください。ティッシュが取り出せなくなってしまうと、排水管の損傷やトイレの水漏れにつながるので、迅速な対処が必要です。

『クリーンライフ』なら全国各地に対応できるため、最短30分で作業員が駆けつけてくれます。豊富な技術と経験を持つスタッフが多数在籍しており、すみやかにトイレつまりを解決可能です。

料金が明瞭でアフターフォローも充実しているため、安心して任せられます。

0120-423-152

0120-423-152