この記事では、水道管つまりの対処法について徹底解説します。

水道管つまりといっても、場所ごとで原因が異なります。原因に合った対処法でないと効果がないため、水道管つまりが起きた場所と照らし合わせて原因を探ってみましょう。

原因に合わせて、場所ごとに自分でできる対処法についても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

トイレの水道管がつまる原因

トイレの水道管がつまる主な原因として、以下の3つが挙げられます。

- 大量のトイレットペーパー

- 固形物(スマートフォンやおもちゃなど)

- 尿石

通常、トイレットペーパーは水に溶けて流れますが、大量に流すとつまってしまいます。

また、水に溶けない固形物は、流すとそのまま水道管につまります。特に、お子さんが誤って固形物をトイレに落とすケースには注意しましょう。

さらに、尿に含まれるカルシウムである「尿石」が溜まると、水道管内で固まり、排水を妨げる場合があります。尿石は、定期的に掃除していないと溜まっていきます。

トイレの水道管つまりの対処法

トイレの水道管つまりには、以下の方法で対処しましょう。

やり方を詳しく見ていきます。

勢いよく水・お湯を流す

水やお湯を勢いよく流すと、水圧でつまりの原因を流し、トイレつまりを直せます。

お湯のほうがつまりの原因がほぐれやすいので、余裕があれば準備しましょう。ただ、熱湯だと便器が割れてしまうため、温度は50℃~60℃くらいのぬるま湯にしてください。

水・お湯を流すときは、便器のボウル面中心をめがけて勢いよく流しましょう。水やお湯が飛び散る可能性があるので、周りを新聞紙で養生しておくと安心です。

お湯を使うトイレつまりの直し方については、以下の記事でも詳しく解説しています。こちらもぜひあわせてご覧ください。

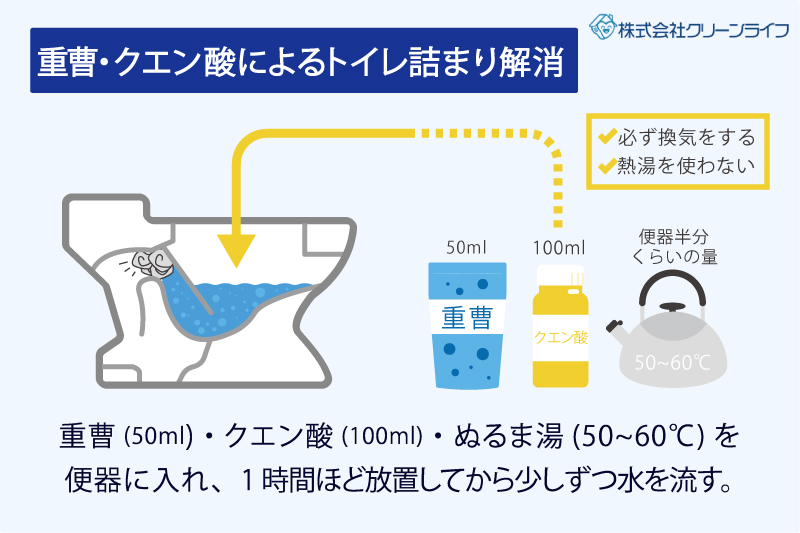

重曹とクエン酸を使う

重曹とクエン酸を混ぜると発泡するため、汚れを落としてつまりの原因を取り除けます。

重曹とクエン酸は、100円均一ショップやドラッグストアで数百円ほどで手に入るので、準備しておきましょう。用意するものは、以下のとおりです。

- 重曹:計量カップ1/4(50ml)

- クエン酸(または酢):計量カップ1/2(100ml)

- 50℃~60℃のぬるま湯:便器の半分程度の量

重曹とクエン酸は、以下の手順で使いましょう。

- 便器内の水溜まり部分に重曹を入れる

- 重曹と同様、水溜まり部分にクエン酸を入れる

- お湯(50℃~60℃のぬるま湯)を入れる

- 泡立ったら、約1時間放置する

- 放置後はバケツで水を流し、排水されるか確認する

自宅にクエン酸がない場合は、お酢でも代用可能です。

重曹とクエン酸の使い方は、以下の記事でも解説しています。準備やほかの代用品もわかるので、ぜひ参考にしてください。

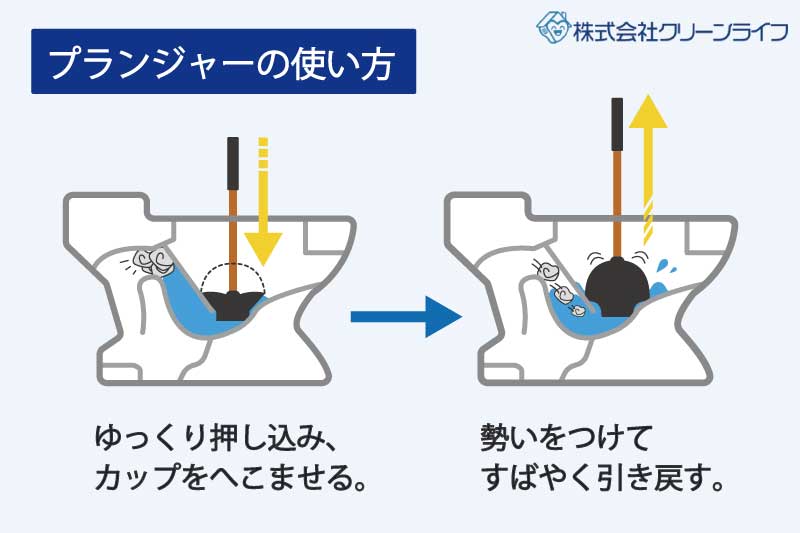

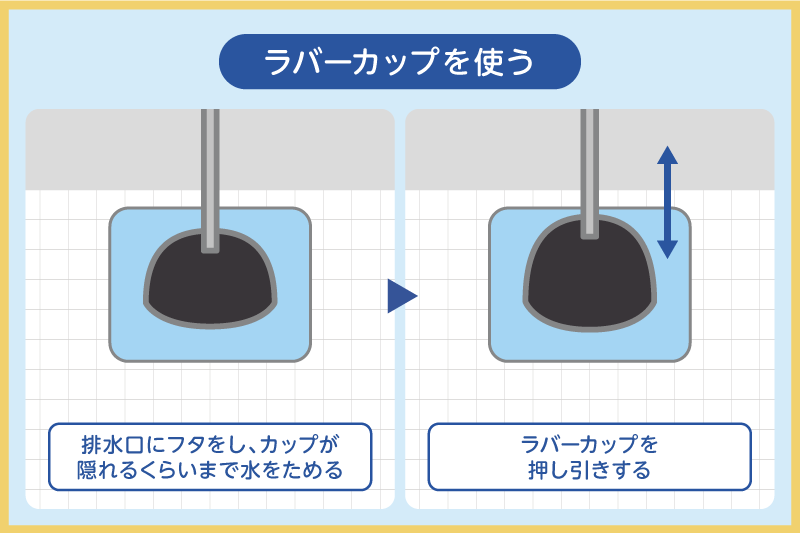

ラバーカップを使う

ラバーカップはすっぽんとも呼ばれる、空気圧を利用してつまりの原因を取り除く道具です。ドラッグストアやホームセンターで数百円あれば手に入ります。

ラバーカップは以下の手順で使用しましょう。

- カップ部分を排水口に密着させる

- カップ部分が水に浸かるように水位を調整する

- ゆっくりと押し込んだ後、勢いよく引く

- 数回繰り返した後、バケツで水を流して排水されるか確認する

ポイントは、引くときに勢いをつけることです。勢いよく押し込むと、つまりの原因が奥に入り込んでしまい、状況が悪化する可能性があります。

ラバーカップ使用時も、便器の周りを養生しておくと汚れずに済みます。

ラバーカップを使ったトイレつまりの直し方は、以下の記事も参考にしてください。ラバーカップの選び方や準備についても解説しています。

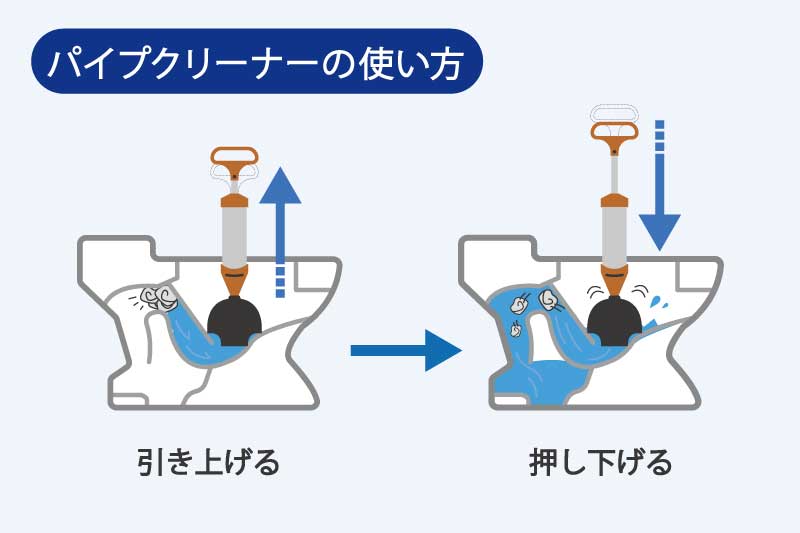

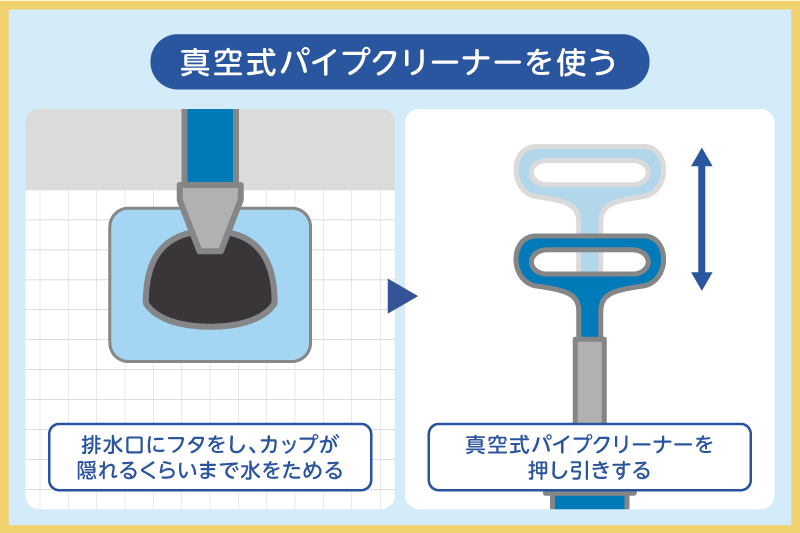

真空式パイプクリーナーを使う

真空式パイプクリーナーも空気圧を利用してつまりの原因を取り除く道具ですが、ラバーカップよりも吸引力が強いのが特徴です。

ドラッグストアやホームセンターで1,000円ほどで購入できます。真空式パイプクリーナーの使い方は、以下のとおりです。

- ハンドルを押した状態で、カップ部分を排水口に密着させる

- カップ部分が水に浸かるように水位を調整する

- ハンドルを勢いよく引く

- 数回繰り返した後、バケツで水を流して排水されるか確認する

ラバーカップ同様、押し込む際ではなく、引くときに勢いをつけましょう。

真空式パイプクリーナーでトイレつまりを直す手順は、以下の記事をご覧ください。準備や仕組みを詳しく解説しています。

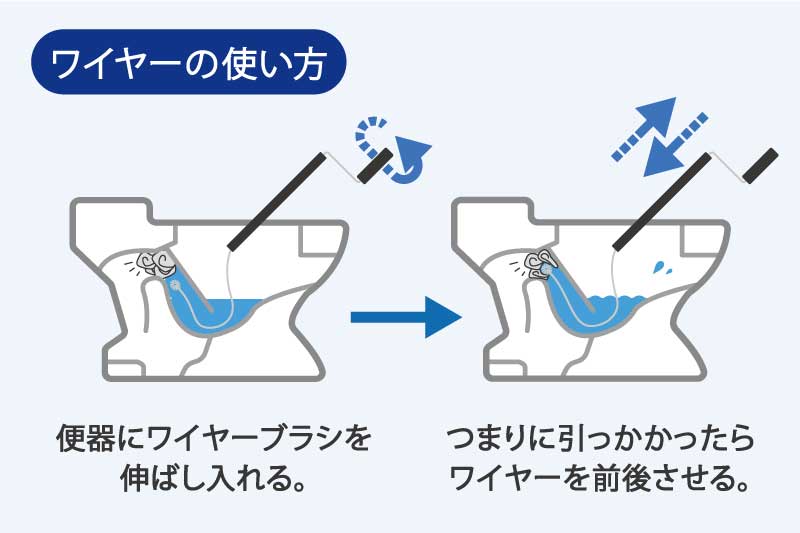

ワイヤーブラシを使う

ワイヤーブラシは、細いワイヤーの先についているブラシにひっかけて、つまりの原因を取り除く道具です。ドラッグストアやホームセンターで、2,000~4,000円ほどで売っています。

ワイヤーブラシは、以下のように使いましょう。

- 排水口にワイヤーブラシの先端部を差し込み、ハンドルを回して押し下げる

- 異物があれば、先端部を引っかけて取り出す。汚物は押し流す

ワイヤーが入りにくいときは強引に押し込まず、ハンドルを回して先端部を回転させましょう。無理に押し込むと、便器や排水管を傷つけてしまいます。

ワイヤーブラシの使い方については、以下の記事を参考にしてください。ワイヤーブラシの選び方も詳しく解説しています。

キッチンの水道管がつまる原因

キッチンの水道管は、以下のような原因でつまる場合があります。

- 油汚れ

- 食べカス

- 洗剤カス

- 生ゴミ・固形物(野菜のヘタやスプーンなど)

油汚れや食べカスをそのまま流すと、水道管の中で固まってつまりを引き起こします。

また、洗剤カスも掃除していないと溜まっていくため、つまりの原因の一つです。水に溶けない生ゴミや固形物も、ほかの場所と同様、つまりの原因になります。

キッチンの水道管つまりの対処法

キッチンの水道管つまりには、以下の対処法が有効です。

それぞれのやり方を見ていきましょう。

お湯を溜めて一気に流す

お湯を溜めて一気に流す方法は、油汚れが溜まっている場合に効果的です。

タオルと50℃~60℃のぬるま湯を準備して、以下の手順で対処しましょう。

- 排水トラップを外す

- タオルを排水管につめて、栓をする

- シンクに50℃~60℃のぬるま湯をためる

- タオルを一気に引き抜く

- 水が流れるか確認する

お湯の温度は、50℃~60℃が目安です。熱湯だと水道管の破損・損傷につながるため、注意してください。

また、タオルの端をシンクから出しておくと、引き抜きやすくなります。

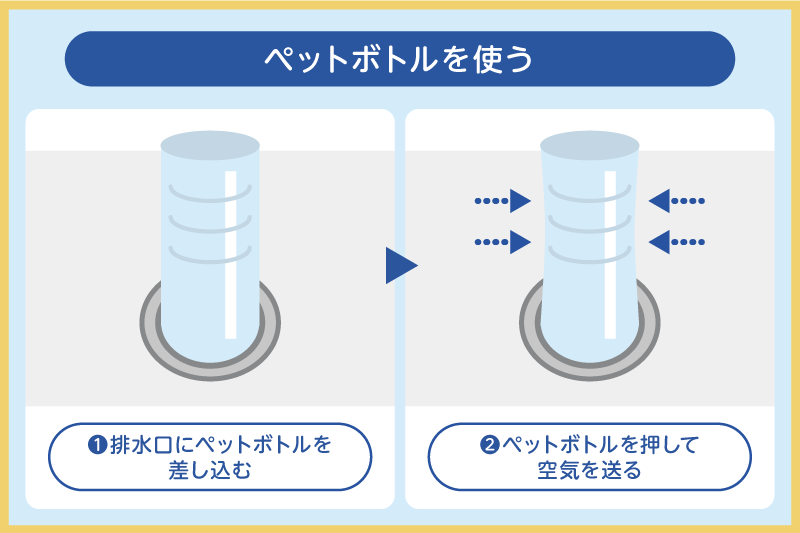

ペットボトルを使う

ペットボトルを使うと、空気圧でつまりが解消されます。丸く、1.5L~2Lのサイズのペットボトルを準備しましょう。

ペットボトルを使ってつまりを解消する手順は、以下のとおりです。

- 排水トラップを外す

- 排水口を覆うように、ペットボトルを差し込む

- ペットボトルの側面を両手で押し、排水口に空気圧をかける

- 数回くり返した後に水を流し、つまりが解消されたか確認する

ペットボトルと排水口の間に、すき間ができないようにセットするのがポイントです。

以下の記事では、より詳しいペットボトルの選び方や使い方を解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

液体パイプクリーナーを使う

液体パイプクリーナーを使うと、油汚れや洗剤カスを落としてつまりが解消する可能性があります。

液体パイプクリーナーは、ドラッグストアやホームセンターへ行き、数百円ほどで購入して準備しておきましょう。

液体パイプクリーナーの使い方は、以下のとおりです。

- 排水トラップを外す

- 排水管に50℃~60℃のお湯を流す

- 液体パイプクリーナーを注ぐ

- 規定の時間、放置する

- 水が流れるか確認する

液体パイプクリーナーの流し込む量や放置する時間は、説明書きに従ってください。勝手に流し込む量や放置時間を増やすと、つまりを引き起こす可能性があります。

液体パイプクリーナーの使い方は、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

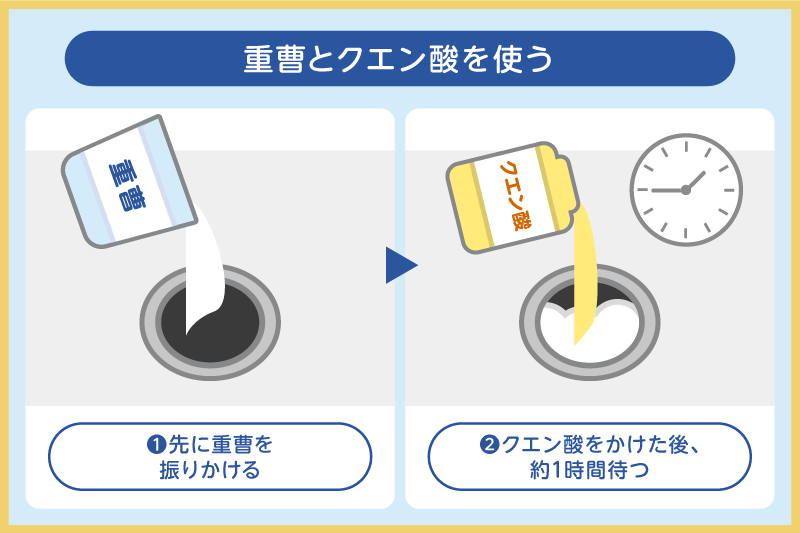

重曹とクエン酸を使う

重曹とクエン酸は、キッチンの水道管つまりにも効果的です。

100円均一ショップやドラッグストアなどで購入しておきましょう。クエン酸は、重曹の2倍の量を準備しておいてください。

重曹とクエン酸の使い方は、以下のとおりです。

- 排水トラップを外す

- 排水口の中に重曹を振りかける

- 重曹の上にクエン酸をかける

- 重曹とクエン酸が化学反応を起こして発泡する

- 約1時間放置する

- 50~60℃のぬるま湯で洗い流す

重曹とクエン酸を使う際は、必ず換気をしてください。空気がこもる状態で使うと、気分が悪くなる可能性があります。

重曹で解決できるケースの見極め方を解説しているので、以下の記事もぜひ参考にしてください。

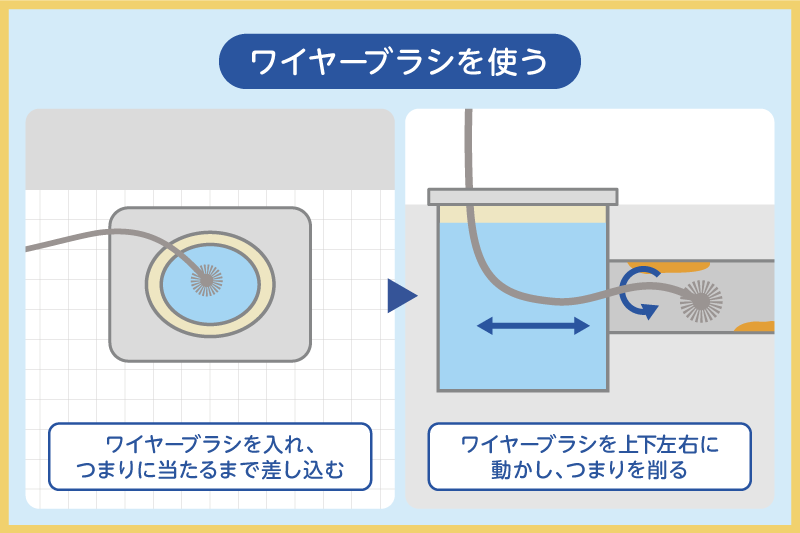

ワイヤーブラシを使う

ワイヤーブラシはつまりの原因をひっかけて落とすため、油汚れや食べかすが原因のつまりに有効です。

ドラッグストアやホームセンターで、2,000~4,000円ほどで購入できます。短いとつまりの原因まで届かないので、長さに余裕を持たせるのがおすすめです。

ワイヤーブラシは、以下の手順で使いましょう。

- ワイヤーブラシを排水口に入れる

- つまりに当たったらハンドルを回転させて汚れを削る

- ワイヤーブラシが通るまで回転させる

- 水を流す

無理に押し込むと水道管を傷つけるため、作業はゆっくり行いましょう。

もし、ワイヤーブラシが手元にない場合は、ハンガーでも代用可能です。形を整えて使用しましょう。

お風呂の水道管がつまる原因

お風呂の水道管は、以下のような原因でつまります。

- 髪の毛

- 皮脂・垢

- せっけんカス

- 固形物(カミソリの刃や詰め替えパックの切れ端など)

お風呂である以上、髪の毛や皮脂・垢、せっけんカスが出るのは仕方がありません。しかし、放置すると、汚れが固まりヘドロを形成します。

また、カミソリの刃や詰め替えパックの切れ端などの固形物を流してしまうと、より汚れが絡みつきやすくなり、つまりが発生します。

お風呂の水道管つまりの対処法

お風呂の水道管つまりの主な対処法は、以下のとおりです。

それぞれのやり方を見ていきましょう。

重曹とクエン酸を使う

重曹とクエン酸は、特に皮脂・垢やせっけんカスに効果があります。100円均一ショップのほか、ドラッグストアやホームセンターで数百円ほどで購入可能です。

重曹とクエン酸を使う手順は、以下のとおりです。

- 排水口に溜まったゴミを取り除く

- 排水口に重曹100gをかける

- 上からクエン酸50gをかける

- コップ1杯のぬるま湯(50℃~60℃程度)をゆっくり注ぐ

- 1時間ほど放置する

- お湯で洗い流す

放置すると発砲し、汚れが浮き上がってくるので、お湯で洗い流しましょう。

液体パイプクリーナーを使う

液体パイプクリーナーはタンパク質を溶かすので、髪の毛によるつまりに効果を発揮します。液体パイプクリーナーは、ドラッグストアでやホームセンターで数百円あれば手に入ります。

液体パイプクリーナーの使用手順は、以下のとおりです。

- 排水口のフタを外す

- 排水口の側面に沿うように液体パイプクリーナーをかける

- 規定時間、放置する

- 水でしっかりと流す

液体パイプクリーナーは肌に触れると荒れる場合があるので、ゴム手袋をつけて扱うのが安全です。また、液体パイプクリーナーの使用量や放置時間は、説明書きに従ってください。

ラバーカップを使う

ラバーカップは空気圧でつまりの原因を取り除くので、水に溶けない固形物以外であれば効果があります。

お風呂用のラバーカップがあるので、ドラッグストアやホームセンターで数百円程度で購入しておくのがおすすめです。サイズは、自宅のお風呂の排水口に合うものを選びましょう。

ラバーカップの使い方は、以下のとおりです。

- 排水口のパーツを外す

- ラバーカップを排水口に密着させる

- カップが隠れるくらいまで水を溜める

- ゆっくり押した後、勢いをつけてラバーカップを引き上げる

- 水を流して、つまりの解消を確認する

力を入れるのは、引くときです。力強く押し込むと、つまりの原因が奥へいってしまうので、注意しましょう。

真空式パイプクリーナーを使う

真空式パイプクリーナーは、ラバーカップよりも吸引力が強い道具です。ドラッグストアやホームセンターで、1,000円ほどあれば手に入るので準備しておいてください。

真空式パイプクリーナーの使い方は、以下のとおりです。

- 排水口のパーツを外す

- 真空式パイプクリーナーを排水口に密着させる

- カップが隠れるくらいまで水を溜める

- レバーをゆっくり押した後、勢いよく引く

- 水を流して、つまりの解消を確認する

カップが隠れるくらいまで水を溜めると、圧力がかかりやすくなります。大事な工程なので、忘れず行いましょう。

ワイヤーブラシを使う

ワイヤーブラシを使うと、つまりの原因になっている汚れを削り落とせます。

ワイヤーブラシは、ドラッグストアやホームセンターで2,000~4,000円ほどで購入可能です。強度があり、長さ5m以上のものを選んでおくとよいでしょう。

ワイヤーブラシは、以下の手順で使います。

- 排水口にワイヤーブラシを入れる

- つまりに突き当たったら、ハンドルを回す

- ハンドルを動かしながら、つまりの原因を削り落とす

- 水を流して、つまりの解消を確認する

無理に差し込むと、水道管を傷つける可能性があるため、慎重に作業しましょう。

洗面所の水道管がつまる原因

洗面所の水道管は、主に以下が原因でつまります。

- 髪の毛

- せっけんカス

- 固形物(歯ブラシや容器のフタなど)

洗面所では、髪をセットする際に髪の毛が落ちたり、手を洗うときにせっけんカスが出たりします。また、歯ブラシや容器のフタなどの固形物を落とす可能性も考えられるでしょう。

お風呂やトイレは意識して掃除する人もいますが、洗面所は意外に忘れがちな場所です。細かいものを扱う機会も多いため、つまりの原因には注意しましょう。

洗面所の水道管つまりの対処法

洗面所の水道管つまりは、以下の方法で対処しましょう。

一つずつ見ていきます。

重曹とクエン酸を使う

重曹とクエン酸を使えば、泡で汚れを落としてつまりを解消できます。100円均一ショップやドラッグストアなどで入手しておきましょう。

【準備するもの】

- 重曹:半カップ(100ml)

- クエン酸水:カップ1(200ml)のお湯にクエン酸大さじ2を溶かしたもの

【重曹とクエン酸の使い方】

- 重曹を排水口全体にかける

- クエン酸水を重曹の上から注ぐ

- 発泡し始めるので、そのまま約1時間放置する

- お湯(50℃程度)を洗面器2杯程度注ぐ

重曹とクエン酸をは食品添加物としても利用されているので、臭いもなく、安心して使えます。

液体パイプクリーナーを使う

液体パイプクリーナーは、水道管の奥まで洗浄してくれます。数百円ほどなので、ドラッグストアでやホームセンターなどで入手しておきましょう。

液体パイプクリーナーの使い方は、以下のとおりです。

- 排水口の部品を外す

- 液体パイプクリーナーを規定量注ぐ

- 指定された時間、放置する

- 水を流して、液体パイプクリーナーを洗い流す

注意点として、液体パイプクリーナーの量や放置時間は勝手に変えないでください。説明書きに従わないと、水道管を傷める可能性があります。

正しく使えば、つまり解消につながります。

ラバーカップを使う

ラバーカップはトイレでよく利用されますが、洗面所でも使えます。

ただ、排水口に合ったサイズでないと効果を発揮しないため、トイレ用途は別で準備しておくのがおすすめです。ドラッグストアやホームセンターで、数百円ほどで購入しておきましょう。

ラバーカップの使い方は、以下のとおりです。

- 排水口をラバーカップでふさぐ

- ラバーカップのカップ部分が隠れるくらいに水をためる

- ラバーカップを排水口に密着させる

- ラバーカップをゆっくり押し付けた後、一気に引き上げる

- 押し引きを何回か繰り返す

何回か押し引きした後は、水を流してみて、滞りなく流れるか確認してみてください。

真空式パイプクリーナーを使う

真空式パイプクリーナーはハンドルを押し引きするため、ラバーカップよりも扱いやすく、吸引力も高いのが特徴です。相場は1,000円ほどで、ドラッグストアやホームセンターで購入できます。

真空式パイプクリーナーでつまりを解消する方法は、以下のとおりです。

- 真空式パイプクリーナーを排水口に密着させる

- カップ全体が水に浸かるまで水を注ぐ

- レバーをゆっくり押して、一気に引き上げる

- 押し引きを何回か繰り返す

ラバーカップ同様に、使用後は水が流れるか確認してください。

ワイヤーブラシを使う

ワイヤーブラシは汚れを削り落とす道具のため、せっけんカスをはじめとする汚れが蓄積している場合に有効です。

ワイヤーブラシは、ドラッグストアやホームセンターで売っており、相場は2,000~4,000円ほどです。洗面所で使うのであれば、短いタイプでも扱いやすいでしょう。

ワイヤーブラシの使い方は、以下のとおりです。

- ワイヤーブラシを排水口に差し込む

- 動かなくなるまでゆっくり進ませる

- ワイヤーブラシが動かなくなったら、回転、上下運動させて汚れを除去する

- 汚れが取れたら、ワイヤーブラシを引き抜く

水が流れたら、つまりの原因を取り除けている証拠です。

ただ、無理に奥まで差し込むと水道管を傷つけるため、慎重にゆっくり作業しましょう。

水道管のつまりの修理費用

水道管のつまりによる修理費用は、つまりの程度や修理する箇所によって異なります。

| 市販の薬剤 |

500円~1,500円程度 |

| 軽度のつまりを業者に依頼した場合 |

5,000円~10,000円程度 |

| 重度のつまりを業者に依頼した場合 |

10,000円~30,000円程度 |

自分で対処できる簡単なつまりなら、市販の薬剤を使用して数千円程度で解消できる場合があります。

重度のつまりになれば、業者に依頼しなければなりません。業者に依頼するときは、必ず事前に見積もりをとることが重要です。

水道管自体が老朽化している場合や、修理しても再発する可能性が高い場合は、水道管の交換やリフォームが必要になり、数万円~十数万円かかることもあります。

業者に水道管修理を依頼するなら、『クリーンライフ』をご検討ください。出張・見積もり費は無料で、数々の水道管トラブルを解決してきた実績があります。

休日・夜間の割増料金はありません。細かく見積もりを出して、納得いただいたうえで作業しますので、安心してご相談ください。

クリーンライフに水道管のつまりの相談をしてみる

水道管のつまり修理を頼む業者の選び方

水道管のつまりを自分で解決できなかったとき、業者に修理を依頼しなければいけません。数多くある業者の中から何を基準に選ぶべきか、注意点を踏まえて選び方を紹介します。

安心して任せられる業者を選ぶためにも、以下の3つを参考にしてみてください。

- 水道局指定工事店である

- 適正な修理価格である

- 迅速な対応である

ポイントさえ押さえておけば、さまざまなトラブルを回避できるでしょう。

水道局指定工事店である

水道管のつまりを業者に依頼する際、水道局指定工事店であることは重要なポイントの一つです。水道局指定工事店とは、水道局が認定した水道設備工事の業者で、技術や知識、設備などの水準が高いとされています。

水道管のつまりを修理する場合、水道局指定工事店であれば、専門的な知識や技術を持ったスタッフが対応してくれるため、正確で迅速な修理が期待できます。

また、水道管のつまりを修理する際に必要な工具や部品が揃っており、予期せぬトラブルが発生した際にも迅速な対応が可能です。

ただし、水道局指定工事店であるからといって、必ずしも安心・安全であるとは限りません。事前に業者の評判や口コミ、実績などを確認しましょう。

適正な修理価格である

次に、適正な修理価格であるかどうかを確認してください。適正な価格帯を把握しておくことで、過剰な請求や不当な金額を請求される可能性を減らせます。

適正な価格帯は、事前に複数の業者から見積もりを取ることで確認できます。なお、見積もりだけで費用が発生する業者もあるため、見積もりに費用がかかるかどうかも確認した上で依頼しましょう。

ただし、「修理費用が安いから」という理由だけで業者を選ぶことは避けるべきです。技術力が低い業者の可能性が高いといえます。水道管のつまりは、正しい方法で修理しないと再発する恐れがあるため、実績や評判も確認し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

迅速な対応である

業者に依頼する場合、迅速な対応も重要です。水道管つまりを放置すると、より深刻な問題につながることがあります。そのため、修理を依頼してからどのくらいで対応可能か確認してください。

万が一、即日対応できず、数日かかるようであれば他の業者を探しましょう。業者の中には、電話1本で最短30分で駆けつけてくれる業者もあります。

水道管のつまりは時間の経過とともに悪化する可能性が高いので、できるだけ迅速な対応をしてくれる業者がおすすめです。

水道管のつまりでお悩みなら『クリーンライフ』にご相談

水道管のつまりは、家庭やオフィスで起こる一般的な問題の一つです。水道管のつまりの原因や解決方法を知っていれば、適切な対応が可能です。

水道管のつまりでお悩みなら、私たち『クリーンライフ』にお気軽にお問い合わせください。24時間365日対応しているので、お電話1本ですぐに駆けつけます。

重度のトラブルも適切な対処が可能です。

クリーンライフに水道管のつまりの相談をしてみる

0120-423-152

0120-423-152