ウォーターハンマー現象について解説します。

突然、配管から音がしたら、ウォーターハンマー現象かもしれません。

環境の変化に伴って、ウォーターハンマー現象が起きているご家庭が増えてきました。ウォーターハンマー現象は、騒音以外にもリスクがあります。

今回は、ウォーターハンマーの起きる原因などを踏まえて、起きないためにはどうしたら良いのかも紹介するので、参考にしてみてください。

ウォーターハンマー現象とは

蛇口を閉めたときに、壁の中や床下で衝撃音が聞こえたら、ウォーターハンマー現象かもしれません。ウォーターハンマー現象について知って、対処していくことが大切です。

以下で、ウォーターハンマー現象について解説します。

ウォーターハンマー現象が起きる仕組み

ウォーターハンマー現象は「水撃作用」とも呼ばれます。水などの液体が配管の中を通っているときの圧力変化により、大きなエネルギーが生じてしまう現象です。

ハンマーで打ったような音がするため、ウォーターハンマーと名付けられました。産業施設であるプラント設備で生じやすい現象で、私たちの身近な生活では水道管で起きます。

強い力が加わるため、大きなゴンという音が聞こえたり、水道管が破裂する可能性があったりします。ウォーターハンマー現象が起こるきっかけは、次の2つです。

- 圧力変動

- 水柱分離

それぞれを簡単に説明します。

蛇口を閉めて水道管の圧力が急激に変わる「圧力変動」

蛇口から水を出しているときに突然に蛇口を閉めると、水道管内部の圧力が変動する「圧力変動」が起こり、ウォーターハンマー現象に結びつきます。

ハンドル式の回すタイプの蛇口は、勢いよく回しても時間がかかるので、圧力がそこまで高くなりません。しかし、レバーの上下で開閉するタイプの蛇口は、一瞬にして閉めてしまうため、圧力の変動が大きくなりがちです。

蛇口の種類について疑問のある方は、以下の記事を参考にしてください。

ポンプ急停止による水道管の圧力変動で起きる「水柱分離」

最近は、貯水槽を使わずポンプを使って、公共の水道管から直接マンションの各階に給水するケースが増えてきました。

また、高層階のマンションの場合は、ポンプで上階まで一旦水を上げて、重力を利用して各階に供給するタイプもあります。

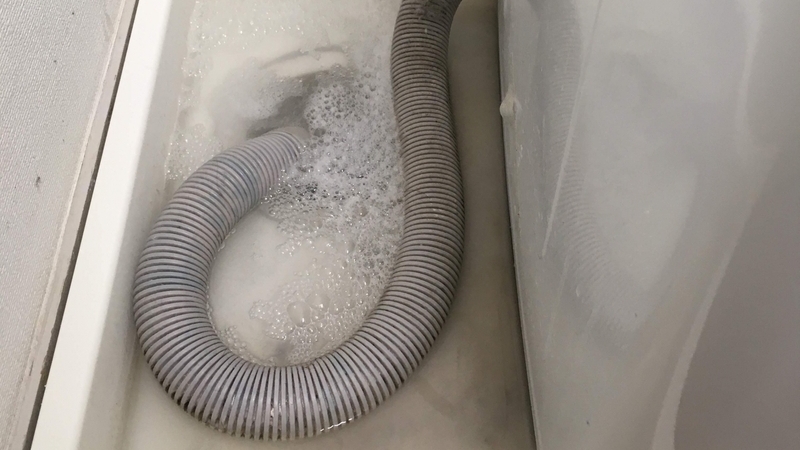

そのような水道管のポンプが急停止するなどの原因で、水道管内の圧力が急激に変動する現象が、「水柱分離」です。水柱分離が起きると、全自動洗濯機や食器洗い機でウォーターハンマー現象が起きやすくなります。

ウォーターハンマー現象が起きる原因

ウォーターハンマー現象が起きる仕組みを紹介しました。具体的にどのような条件でウォーターハンマー現象が起きるのか、見ていきましょう。

周辺の居住戸数の増加によって水圧が変化した

多くの戸数が1ヶ所に集中すると、水道管を使う頻度が増えて、水圧が変化します。例えば、タワーマンションなど高層のマンションが増えたケースです。

また、共働きをしている家庭が増えて、食洗機・洗濯機を使う時間帯が夜や休日に集中してしまうことも原因です。

配管工事のあとで水量が増加した

急にウォーターハンマー現象が起こり始めたら、水道管の配管工事で新しいバルブなどを設置された可能性があります。

バルブを設置して水量が増えたために、水道管内の圧力に変動が起こったことが、ウォーターハンマー現象が起きる原因です。

蛇口の閉め方などを工夫しても起き続けているなら、配管工事の関係者に連絡してみましょう。配管工事が原因の場合は、ご近所でもウォーターハンマー現象が起きている可能性があります。ご近所に声をかけるのも良いでしょう。

設置されていたウォーターハンマー低減器が故障した

高層マンションや高層ビルなど、ウォーターハンマー現象が生じる可能性のある場所には、ウォーターハンマー低減器が設置されていることがほとんどです。

環境が変わらないのに、突然ウォーターハンマー現象が頻繁に起き始めたとしたら、ウォーターハンマー低減器が故障した可能性があります。ウォーターハンマー低減器の耐用年数は5〜7年程度です。

そろそろ低減器の交換時期なのかもしれません。交換すれば、ウォータハンマー現象が起きなくなるでしょう。

また、年に1回程度の頻度で、機器が機能しているかどうかの点検がおすすめです。

ウォーターハンマー現象によるリスク

ウォーターハンマー現象を放置すると、以下のようなリスクがあります。

- 騒音のためにご近所とトラブルになる

- 配管の破損の原因になる

- 配管に接続している給湯器等が故障する

それぞれについて、説明していきます。

騒音のためにご近所とトラブルになる

水道管の衝撃音は壁や床で起きるため、マンションの隣家にも音や振動の影響があります。

壁で接している隣家や上下階の天井、床からの音に、「嫌がらせをされている」と思われてしまう可能性もあるので注意が必要です。不信感を生み出す原因になるので、早めに対応しましょう。

配管の破損の原因になる

ウォーターハンマー現象は、ゴンと音がするほどの衝撃を配管に与えます。何度も繰り返していると、水道管の接続部分が緩み、管そのものの劣化も進んでしまいます。

壁や床下の目に見えない箇所の水道管から、水漏れが発生するかもしれません。壁の中の水漏れは見つけにくく、住宅にもダメージを与えてしまいます。、配管の修復工事だけではなく、リフォームにも出費がかさんでしまうでしょう。

階下や隣家へ水漏れの被害を与えて、隣人からのクレームで初めて配管の破損に気づくことも少なくありません。

水道管のトラブルが起きると大変です。水道管の破損の原因やトラブルの対処法について、以下の記事で詳しく説明しています。

配管に接続している給湯器等が故障する

ウォーターハンマー現象が頻繁に起きると、水道管に接続されている機器類のセンサー故障の原因になります。食洗機や、給湯器のお湯の温度の調整がうまくできなくなるといった不具合が起きます。

センサーが壊れると、以下が起きる可能性があり、注意が必要です。

- シャワー中に急に温度が変わる

- 食洗機で汚れが落ちにくくなる

特に、シャワーで急に熱湯になるととても危険です。少しでも「おかしいな」と感じたら、業者への相談がおすすめです。

給湯器の調子がおかしいときは、以下の記事を参考にして、給湯器のトラブルの原因を探してみてください。

ウォーターハンマーの防止対策

ウォーターハンマー現象のリスクをできるだけ自力で抑えたい方に、防止対策を説明します。防止する対策は、以下の3つです。

- 蛇口はゆっくり閉める

- 元栓を閉めて給水量を制限する

- ウォーターハンマー低減器を設置する

それぞれについて、説明します。

蛇口はゆっくり閉める

シングルレバーの蛇口を使っていると、勢いよくレバーを上下しがちです。勢いよくレバーを操作すると、水道管内の圧力変動が起こりやすくなり、ウォーターハンマー現象が起こる可能性が高まります。

蛇口を操作するときは、ゆっくり動かすように心がけるだけでもウォーターハンマー現象の予防になります。すぐにできる方法なので、取り入れてみてください。

元栓を閉めて給水量を制限する

水道の元栓は、給水を止めるだけではなく、給水量をコントロールできます。元栓を時計回りで閉めて水量を減らすと、ウォータハンマー現象が起きる可能性を抑えられます。

ただし、あまりに減らすと、シャワーの勢いが弱くなるなどの弊害も生じて、不便になるかもしれません。問題のあるときは、水道修理業者などに相談してみてください。

水道の元栓の場所については、下の記事を参考にしてください。マンション、戸建ての水道の元栓の場所を分かりやすく説明しています。

ウォーターハンマー低減器を設置する

ウォーターハンマー低減器(水撃防止器)の設置は、ウォーターハンマー現象を防止する有効な方法です。ウォーターハンマー低減器は、主に次の2種類があります。

- ハンドルタイプ

- 連結タイプ

ハンドルタイプは、蛇口のハンドルを外して取り付けるタイプなので、ご自分でも比較的簡単に取り付けられます。ハンドルの取り外し方は、以下の記事を参考にしてください。

連結タイプは、蛇口本体を外して水道管に設置するタイプです。そのため、ご自分で設置するには少し難易度が高いでしょう。

また、ハンマーセーフ付きの蛇口もあります。設置しやすい蛇口が便利です。洗濯機用蛇口の以下のページで、ハンマーセーフ付き蛇口について説明しています。

ウォーターハンマーの予兆を確認する方法

本格的なウォーターハンマーが起きる前に、予兆を確認して対策しましょう。

- 水道管が振動している

- 蛇口から水が出にくい・出方が変わった

これらの予兆について、もう少し詳しく説明します。

水道管が振動している

水道管は見えない箇所にある場合がほとんどなので、水道管の振動があれば、以下のような現象を感じるはずです。

- 小さく「コンコン」とウォーターハンマーか迷うような音が聞こえる

- 蛇口のハンドルを触ると振動が伝わってくる

- 壁に振動のような動きを感じる

以上のような現象を感じたら、ウォーターハンマーの予兆と考えられます。

蛇口から水が出にくい・出方が変わった

蛇口からの水の出方に違和感があれば、ウォーターハンマー現象の予兆と考えられます。

- 水道の出方が悪い

- 水の勢いが変わった

- ブホッと空気と一緒に弾けるように水が出る

以上のようなことが起きたら、ウォーターハンマー現象ではないにしても、何らかのトラブルの予兆です。水道管の劣化の原因にもなるので、早めの対応がおすすめです。

ウォーターハンマーが起きる前に業者に相談

以下のような違和感を覚えたら、早めに業者に相談しましょう。

- 蛇口開閉後に異音が気になる

- 水の出方が気になる

- 時々大きな衝撃音がする

- 壁越しに水道管の振動を感じる

水道管が劣化してトラブルが生じてから依頼すると、高額な修理費用が必要になるので、早めに相談しましょう。

水道管に関することは、水道局指定工事店への依頼がおすすめです。水道局指定工事店とは、各自治体で「給水装置の工事を正しくできる」と公的に認められて指定された業者です。

水道局指定工事店についてもっと知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。信頼できる業者だという判断材料になります。

ウォーターハンマー現象が気になるなら

ウォーターハンマー現象について、解説しました。

「ウォーターハンマーかもしれないが、違うかもしれない」と放置していると、水道管にダメージを与えてしまう可能性があります。

異音や蛇口から出る水の量などで気になることがあれば、全国300以上の地域で水道局指定工事店に指定されている『クリーンライフ』へお気軽にご連絡ください。

水道管について豊富な経験を持つスタッフが、丁寧に対応します。点検やお見積もりは完全に無料なので、安心してご相談ください。

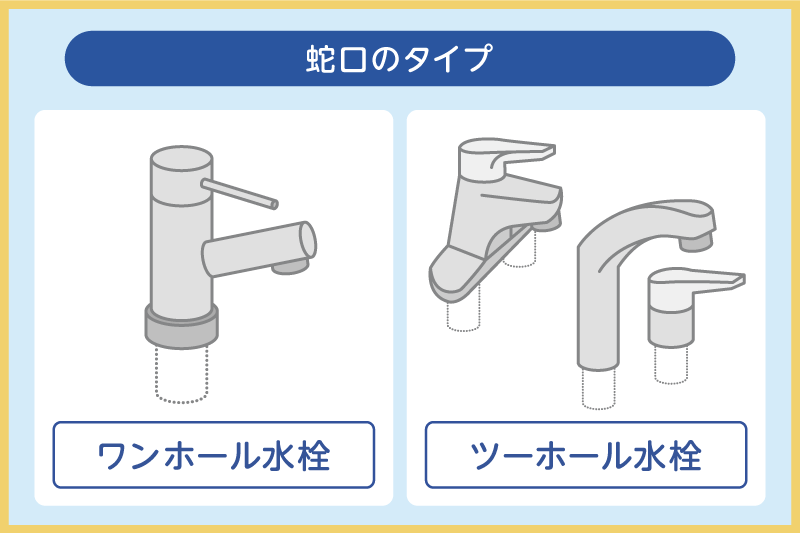

設置されている蛇口の接続されているホール(穴)を確認します。確認するポイントは、以下の3つです。

設置されている蛇口の接続されているホール(穴)を確認します。確認するポイントは、以下の3つです。

0120-423-152

0120-423-152