洗濯機のホースから水漏れが起きた際の応急処置や原因ごとの対処法を解説します。

わずかな水漏れでも少しずつ悪化して、大量の水漏れが生じる可能性があるので注意が必要です。給水ホースと排水ホース、それぞれの水漏れの解消法を説明していきます。

あわせて、洗濯機のホースを長持ちさせる方法も説明します。

洗濯機のホースからの水漏れの応急処置

洗濯機のホースからの水漏れを見つけた際に、すぐに対応すべきことを解説します。水漏れによる被害が増えないように、迅速に次の2つを行ってください。

- 洗濯機の運転と給水を止める

- 濡れた箇所を乾かす

それぞれについて、説明します。

洗濯機の運転と給水を止める

洗濯機のホースからの水漏れでこれ以上床が濡れないように、全ての水の流れを止めましょう。

- 洗濯機の電源を切る

- 洗濯機の蛇口を閉める

これで、水漏れは止まっているはずです。

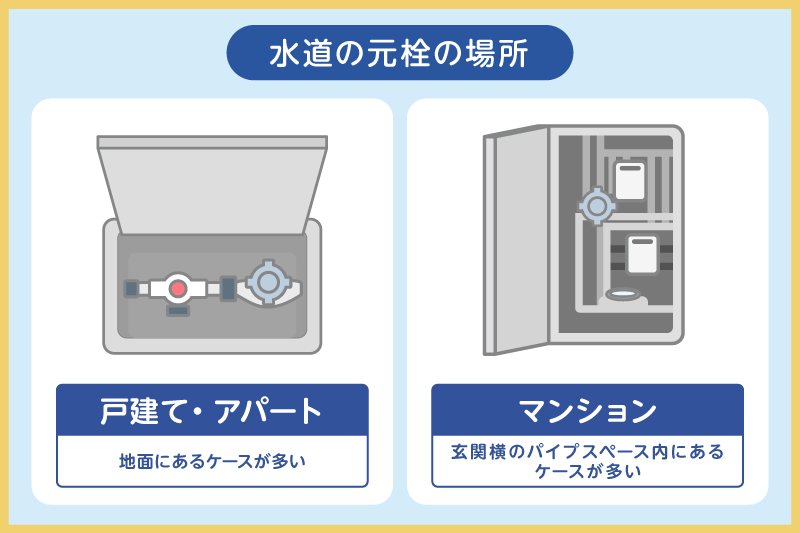

もし水漏れが続くなら蛇口に問題がある可能性があるので、水道の元栓を閉めましょう。元栓は、時計回りで閉まります。

水道の元栓の場所については、以下の記事で解説しています。

濡れた箇所を乾かす

床や壁など、濡れた箇所をしっかり乾いた布(雑巾)で拭き取って乾かしましょう。濡れたままにしておくと、床材が劣化してしまいます。

また、カビの原因にもなるので、衛生上も濡れた状態は放置できません。

洗濯機のホースの水漏れ箇所を確認

洗濯機そのものもよく乾かして、ホースのどの部分から水漏れしているのかを確認します。よく乾かして、再度濡れていく場所を確認しましょう。

水漏れしている箇所は、以下のような可能性があります。

- 給水ホースと蛇口の繋ぎ目

- 給水ホースと洗濯機の接続面

- 排水ホースと排水口の繋ぎ目

- 給水ホース、または排水ホース

- 蛇口や洗濯機本体からの水漏れ

- 水漏れではなく、結露

水漏れ箇所がわかると、原因も特定しやすいです。以下の記事では、ホース以外の洗濯機の水漏れにも触れているので、参考にしてください。

洗濯機の給水ホースから水漏れする原因と対処法

洗濯機のホースからの水漏れ箇所を見つけたら、ほぼ原因がわかってきます。原因によっては、簡単にご自分でも修理が可能です。

まずは、給水ホースの水漏れ箇所ごとに対処方法を見ていきましょう。

- 給水ホースの接続部分に不具合がある

- 給水ホースが劣化してヒビや穴が空いている

それぞれの原因ごとに、対処法を見ていきます。

接続部分に不具合が生じている

以下のような給水ホースの接続部分からの水漏れが、比較的多い傾向です。

- 壁と蛇口との接続

- 蛇口そのものの接続(本体とスパウトなど)

- 給水ホースのジョイント部分

- 洗濯機の給水口にあるナット部分

- ニップルの劣化

ホースからの水漏れと思ったら、蛇口本体からの水漏れだったということもあります。蛇口の交換について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

対処法1:接続部を締め直す

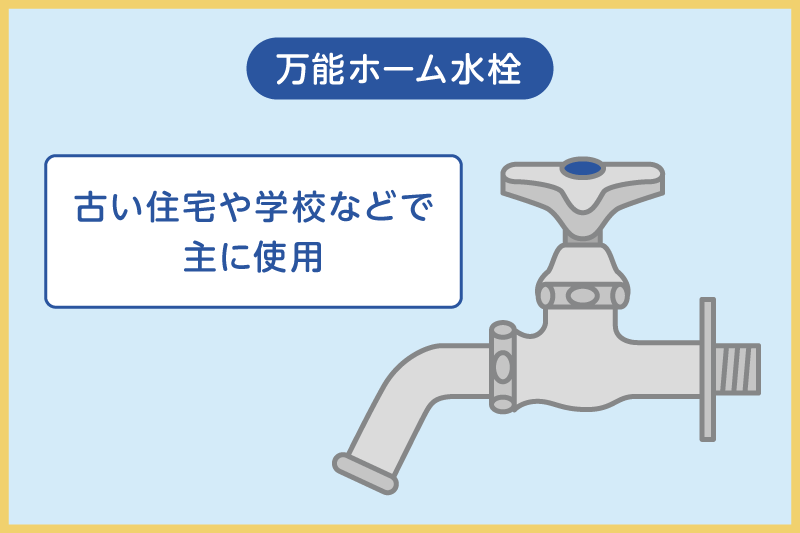

蛇口の種類が万能水栓の場合は、4つのネジで設置するニップルを使用するので、設置して時間が経つとネジが緩みがちです。

一度ニップルを外して、設置し直してみましょう。外したら、ネジをしっかり閉め直します。緩んでいるネジだけ回しても、ニップルが傾いている可能性があるので、一度全部外すことがポイントです。

ワンタッチ式のニップルの場合は一度外し、古い歯ブラシで汚れやサビを落として設置し直しましょう。

対処法2:劣化部品を交換する

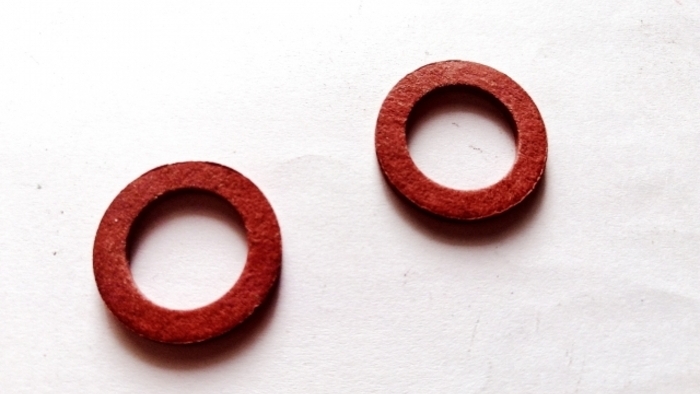

取り付け部分のナットの部品が錆びるなど劣化している場合は、以下のような劣化部品の交換をしましょう。

- ニップル本体

- ニップルのパッキン

- ナット

ニップルに問題がなければ、蛇口本体の劣化が原因かもしれません。蛇口からの水漏れは、以下の記事を参考にしてください。

給水ホースが劣化している

給水ホースは、排水ホースと比較すると劣化しにくいですが、5年程度が寿命といわれています。特に以下のような場合は、劣化しやすくなります。

- 洗濯機をベランダに設置している

- ホースが短く、常に引っ張られている

- 蛇口をいつも開いたままにしている

- ホースが長すぎて曲げている

給水ホースが劣化すると、ヒビや穴が空いて、水漏れが始まります。

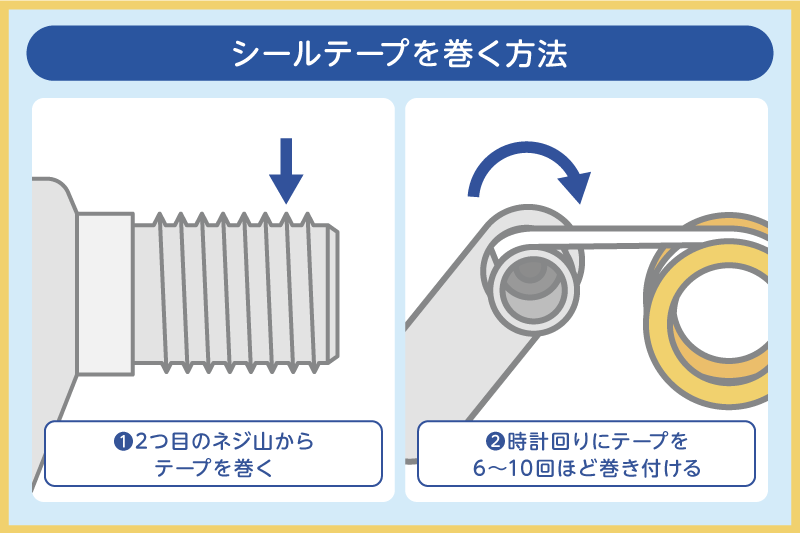

対処法1:防水テープを巻く

給水ホースに防水テープを巻き付けて、一時的に水漏れを止められます。

テープを巻く前に、汚れをよく落としてください。汚れがついたままですと、巻いたテープがすぐに取れてしまいます。

対処法2:ホースを交換する

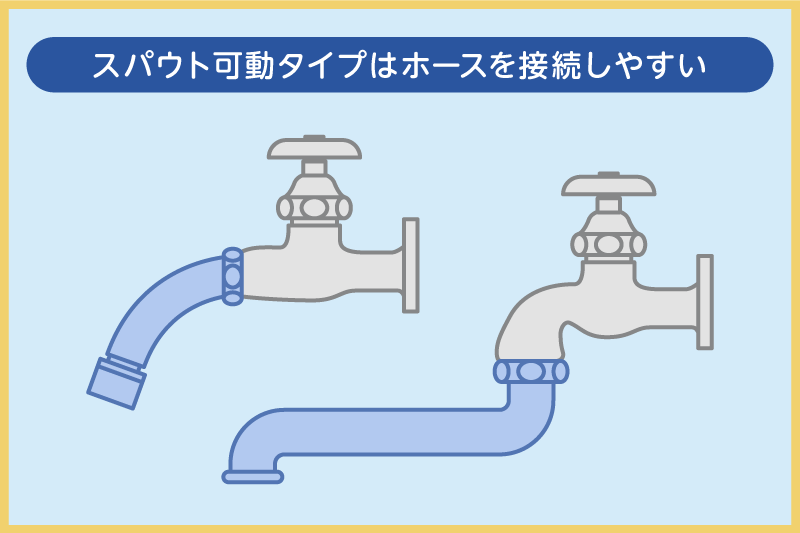

給水ホースに穴が空いていたら、できるだけ迅速な交換がおすすめです。蛇口(水栓)の種類にあったホースを選びましょう。長さもきちんと測って、ピッタリのホースと交換してください。

【交換方法】

- 蛇口を閉める

- 水量ボタンを押して運転し、ホース内の水を取り除く(10秒〜1分程度)

- 電源を切る

- 洗濯機から給水ホースを外し、蛇口から給水ホースを外す

- 新しい給水ホースを洗濯機側から設置する

- 蛇口に給水ホースを取り付ける

- 電源を入れて、振動しても給水ホースが外れないか確認する

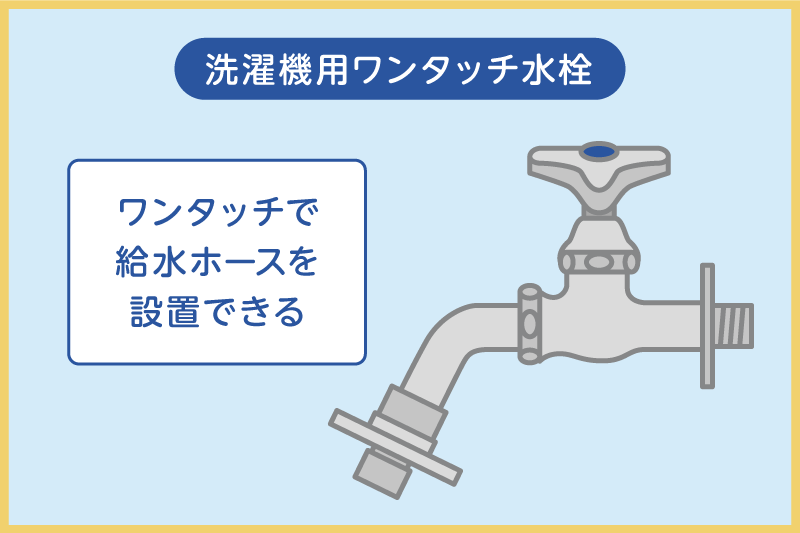

ワンタッチ水栓なら、給水ホースの交換が簡単です。

洗濯機の蛇口の種類は、以下の記事を参考にしてください。取り外しが簡単になると、お手入れもやりやすくなります。

洗濯機の排水ホースから水漏れする原因と対処法

洗濯機の排水ホースから水漏れする原因は、次のようなことが考えられます。

- 排水ホースが外れやすい

- 排水ホースの劣化してヒビ・穴がある

- 接続部分が劣化している

原因それぞれの対処法を解説します。

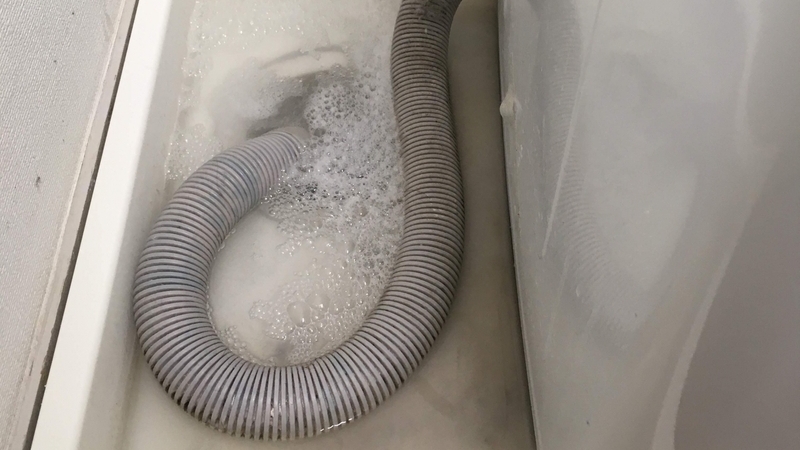

排水ホースが外れやすい

排水口に排水ホースをしっかり設置しているつもりでも、すぐに外れてしまい水漏れになってしまうケースです。

取り付けても排水ホースがすぐに外れてしまう原因は、主に以下の通りです。

- 排水口と排水ホースの接続部分に不具合が起きている

- 排水ホースが長すぎる

- 排水ホースが詰まっている

それぞれの対処法について、説明していきます。

対処法1:エルボを見直す

以下のようにエルボに問題があると、洗濯機の排水ホースは外れやすくなります。

- エルボが劣化している

- エルボに汚れが付着している

エルボを歯ブラシでこすり洗いしても、排水ホースとの接続が難しい場合は、新しいエルボと交換しましょう。

新しいエルボを購入する際は、以下の点を確認してください。

- 洗濯パンや排水口の型番

- 排水ホースの口径

排水ホースの口径がわからない場合は、ホースを取り外してホームセンターなどに持って行って購入してください。また、どのような排水ホースとも設置可能な、ラッパのような形の接続部品もあります。

対処法2:長すぎる排水ホースはカットする

排水ホースが長すぎると、曲がった状態で無理やりエルボを設置してしまいます。洗濯機の下で折れ曲がっている状態ですと、大量の水が流れたときに外れやすくなります。

長すぎる排水ホースは、カットして設置し直すとホースが外れやすい問題は解消するでしょう。折れ曲がっていると、排水ホースの劣化の原因にもなるので、ちょうど良い長さで設置することが大切です。

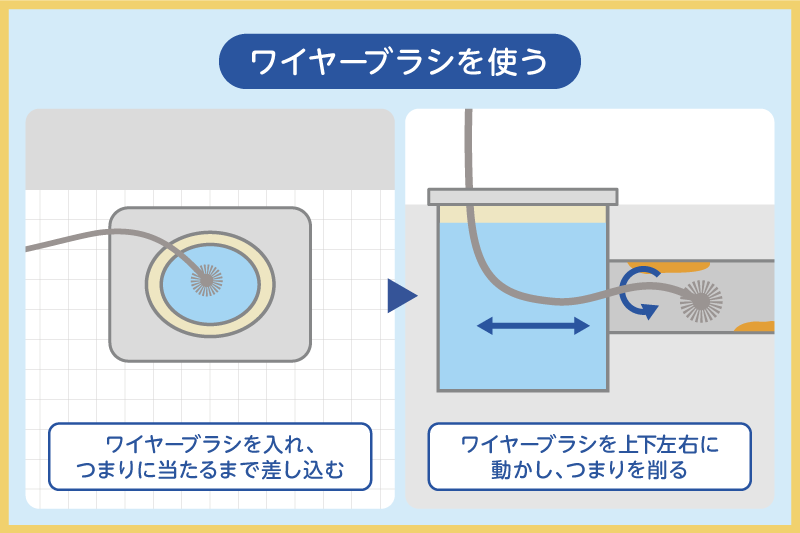

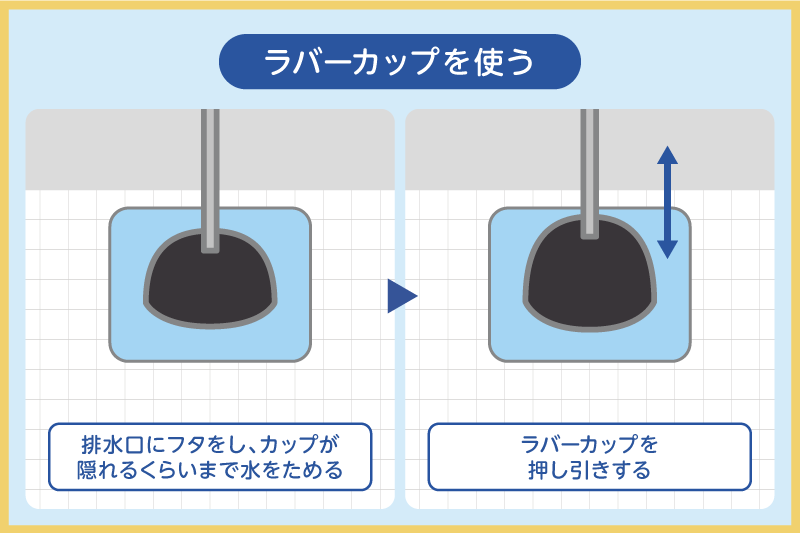

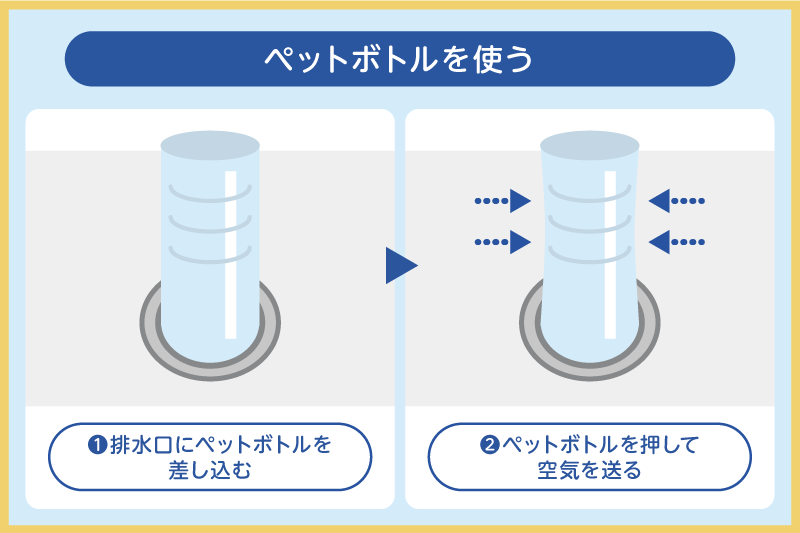

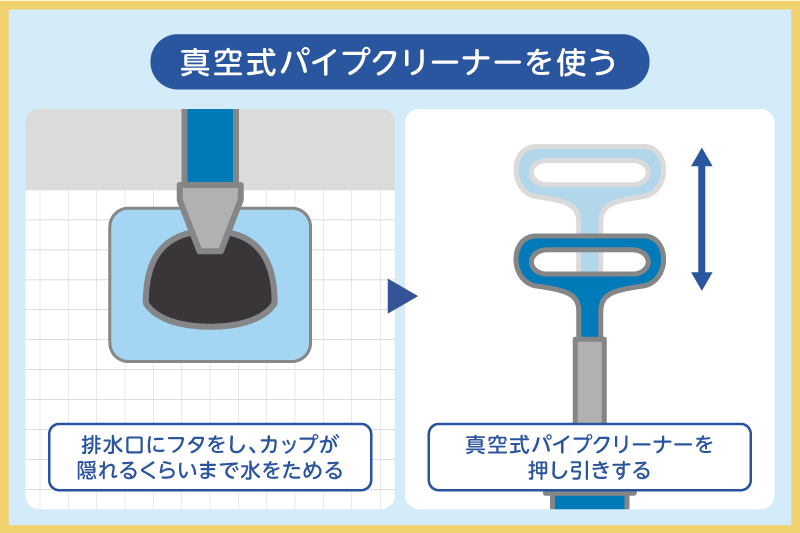

対処法3:排水ホースのつまりを除去する

洗濯機の排水ホース内部には、糸くずや衣服についた皮脂などの汚れが少しずつ蓄積していきます。

- ポケットに入ったまま忘れていたティッシュ

- 間違えて洗濯機に入れた紙おむつ

こういったものも、排水ホースのつまりの原因です。

ホース内部の壁に汚れが蓄積すると、ホース内部の水の流れる場所が細くなってしまいます。水の通路が細いところに排水が流れると水圧が高くなりすぎて、排水ホースが外れやすくなります。

排水ホースを取り外し、塩素系洗剤を薄めた水を入れたバケツに浸しておきます。30分後に水洗いをして、汚れが取れたかを確認しましょう。

汚れが取れにくかったら、排水ホースの交換が必要です。

排水ホースが劣化してヒビ・穴がある

排水ホースの素材は、ポリ塩化ビニル(PVC)が一般的です。柔軟性があり、比較的強固な素材ですが、以下のようなものに弱く、劣化の原因になります。

- 紫外線

- 次亜塩素酸などの塩素系化合物

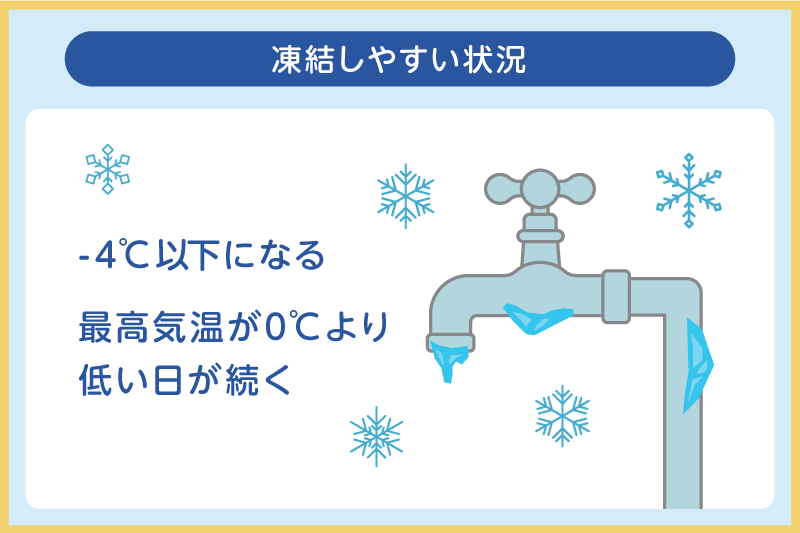

- 5度以下の外気

屋外に設置している洗濯機は、特に劣化しやすいので注意が必要です。給水ホースよりも劣化が早く、使い方や置く場所によっては、2年で交換が必要です。

また、排水ホースは汚れが蓄積しやすいので、定期的な掃除が必要ですが、漂白剤を使うときは時間を短めに設定しましょう。

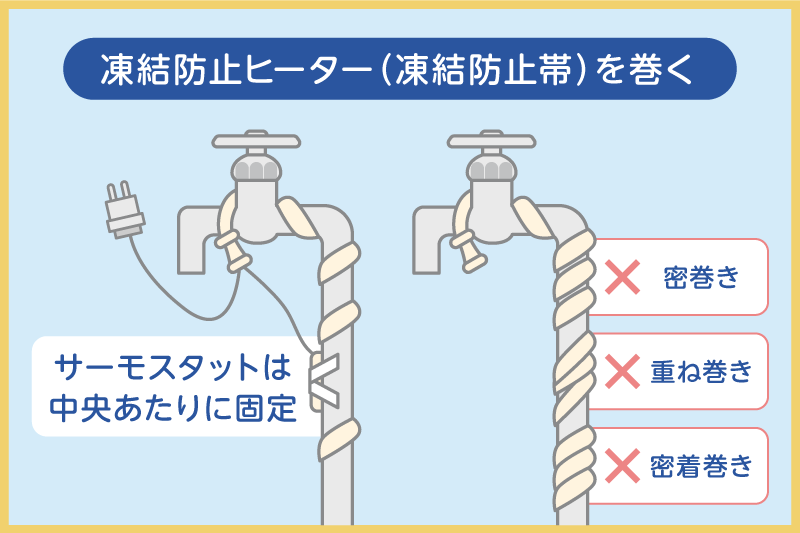

なお、気温が低くなると硬化しやすいので、布で包むなど保温材の利用がおすすめです。

対処法1:テープを巻く

水漏れしている排水ホースの箇所に、テープを巻き付けます。ホース用テープとして販売しているテープは接着力が強く、ジャバラホースにも対応可能です。

シリコンテープ、防水テープでも一時的に対応できます。しかし、テープでの補修はあくまで、応急処置です。できるだけ迅速に、ホース交換をしましょう。

対処法2:ホースを交換する

排水ホースの交換の仕方を説明します。排水ホースの差し込み口のサイズを確認して、購入しておきましょう。エルボは、排水口から取り外して汚れを落としておきます。

ホースが純正品ではない場合は、カットして長さを調節してください。

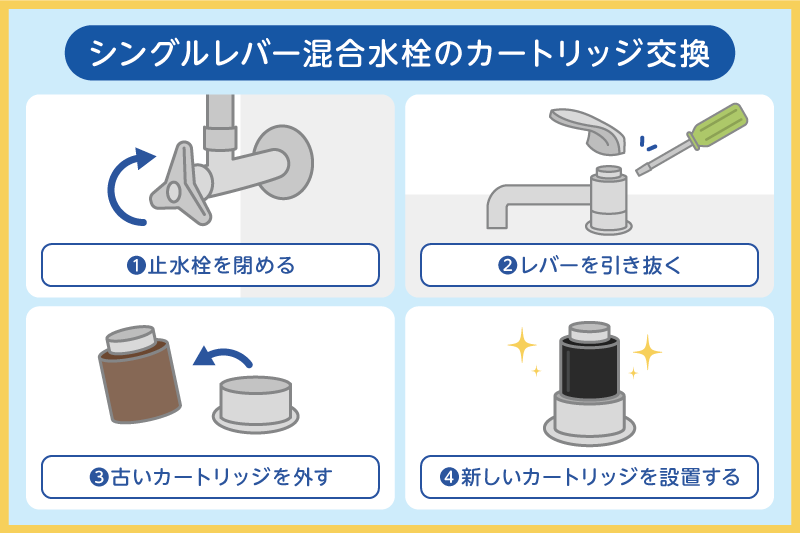

- 洗濯機の電源を切る

- 排水ホースを外す

- エルボに排水ホースを差し込み、ホースクリップか結束バンドで固定する

- エルボを排水口に設置する

排水ホースの取り外しは簡単です。外すときは水が出てくるので、注意しましょう。

しかし、まれに接着剤で接続しているホースもあります。無理に外さずに、業者に交換を依頼してください。

洗濯機のホースの交換時期

洗濯機のホースの耐用年数は、給水ホースも排水ホースも基本的に5年です。しかし、排水ホースの方が、条件が悪くなる確率が高く、場合によっては2〜3年で劣化します。

以下のような洗濯機は、ホースが劣化しやすいので注意が必要です。

- ベランダに設置している

- 気温が5℃以下になる場所に設置している

- ほとんどお手入れをしていない

- 大家族で洗濯物の量が多い

- 排水ホースが短すぎて引っ張られている

水漏れがなくても、臭い、見た目がすでに汚い状態なら、すぐに水漏れが始まる可能性があるので交換しておくと安心です。少なくとも、5年に1度は交換しましょう。

洗濯機のホースの水漏れ修理での料金相場

洗濯機のホースからの水漏れを、水道修理業者に依頼した場合の修理料金の相場をご紹介します。

水道修理業者の料金は、基本料金+作業料金+部品代(交換した場合)です。まず、作業料金を作業内容ごとに一覧表にしたので、ご覧ください。

【作業料金】

| 作業項目 | 相場料金(税込・部品代含む) |

| ホースの交換 | 12,000円~20,000円 |

| 排水口の中度のつまり除去 | 10,000円~17,000円 |

| 高圧洗浄による排水口のつまり除去 | 25,000円~50,000円 |

| ニップルなどの部品交換 | 5,000円~10,000円 |

次に基本料金など、作業に関係なく加算される料金を紹介します。

【基本料金】

| 項目 | 相場料金 |

| 基本料金 | 3,000円〜5,000円 |

| 夜間・早朝の割増料金 | 0円~10,000円、または作業料金の20〜30% |

| 見積もり | 0円〜 |

| 出張費 | 0円〜3,000円 |

必ず見積もりを取って、料金に納得してから依頼してください。

安く修理を依頼する3つのコツ

洗濯機のホース交換で水道修理業者に依頼した際に、安くする方法を紹介します。安くする方法は、次の3つです。

- 割増料金など余計な費用がかからない業者を選ぶ

- 相見積もりをする

- 割引キャンペーンを利用する

割増料金や出張費など、余計な費用のかからない業者を選びましょう。その上で、3社以上の業者に相見積もりをすると、適正価格がわかり、値引き交渉もしやすくなります。

値引き交渉が苦手という方は、割引キャンペーンのある業者に依頼すれば、簡単に数千円安く利用できるのでおすすめです。

『クリーンライフ』でも、WEB限定で3,000円割引するキャンペーンを行っています。10,000円以上で適用されますので、洗濯機の水漏れでお困りの方はご検討ください。

洗濯機のホースを長く使うための方法

洗濯機のホースをできるだけ長く使う方法を紹介します。ホースの水漏れを予防して、長持ちさせる方法は、以下の3つです。

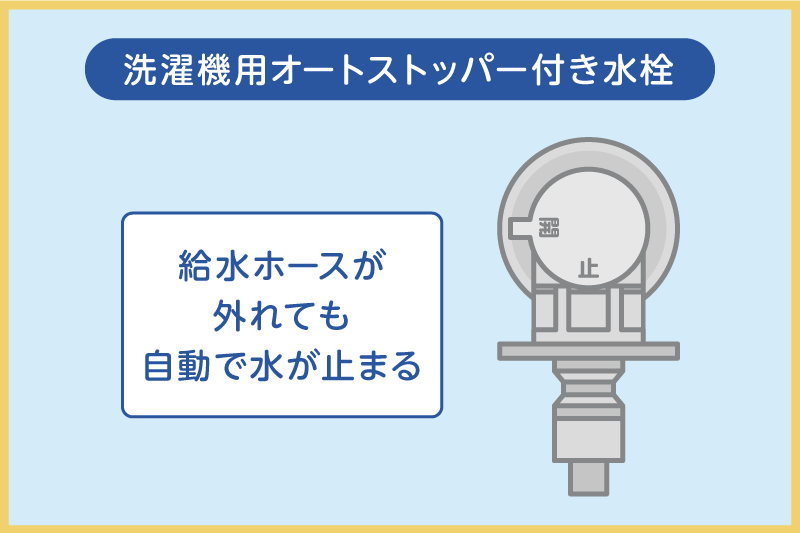

- 洗濯機を使わないときは蛇口を閉める

- 接続部の緩みを定期的にチェックする

- つまりが起きないように定期的に掃除する

それぞれについて説明します。

洗濯機を使わないときは蛇口を閉める

洗濯機の蛇口を開けていると、すぐに洗濯機を使えるので便利ですが、常に水圧が生じています。

洗濯機を使わないときは蛇口を閉めておいた方が、ホース自身だけではなく、蛇口の劣化も防げます。

接続部の緩みを定期的にチェックする

洗濯機の振動で接続部分が緩みがちです。緩みがないか、定期的にチェックしましょう。

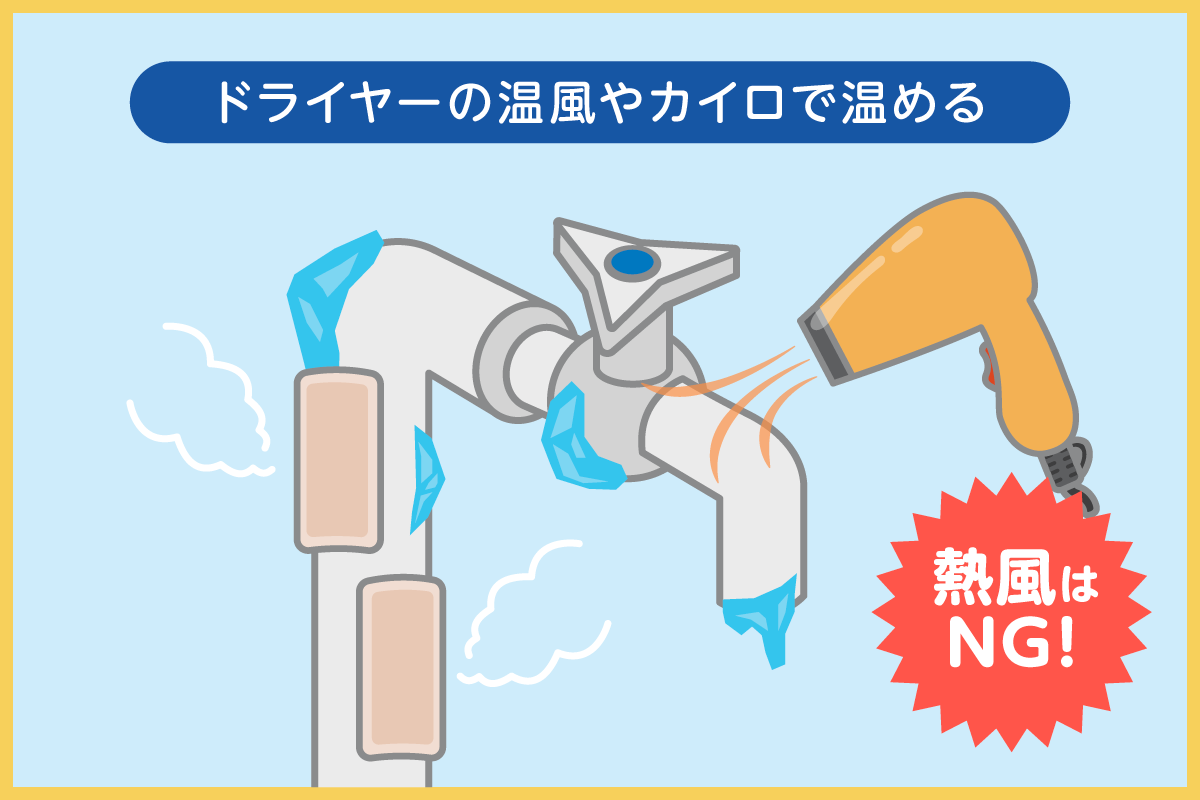

また、凍結が起きても接続部分に不具合が生じます。以下の記事で、洗濯機の凍結防止方法を説明しているので、参考にしてください。

つまりが起きないように定期的に掃除する

ホースと排水口の掃除を定期的にしましょう。カビなどが生えると、劣化しやすくなります。

また、こまめに掃除すると、不具合を発見しやすくなるので、おすすめです。

洗濯機のホース周辺の水漏れでお困りなら

洗濯機のホースからの水漏れの原因や、対処方法を解説しました。洗濯機のホースからの水漏れは、わずかな量でも、突然大量の水漏れになりやすいので注意が必要です。

ホース交換などは、難しい作業ではありません。しかし、お時間のない方やDIYに慣れていない方は、水道修理業者への相談がおすすめです。

業者選びにお困りなら、私たち『クリーンライフ』をご利用ください。対応エリアなら最短30分で伺えます。

万能ホーム水栓は、新しい住宅には設置しなくなりましたが、今でも

万能ホーム水栓は、新しい住宅には設置しなくなりましたが、今でも

0120-423-152

0120-423-152