この記事では、お風呂が急に下水臭い状態になったときの解消法について徹底解説します。

お風呂が急に下水臭くなるのにはいくつか理由があり、原因に合った対処が必要です。どのような原因があり、どのように対処すればよいのか、それぞれ詳しく紹介します。

お風呂の下水臭さを予防する方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

お風呂が急に下水臭い状態になる7つの原因

お風呂が急に下水臭い状態になった場合は、以下7つの原因が考えられます。

- 排水口のつまり・汚れ

- 排水管のつまり・汚れ

- 排水トラップのつまり・汚れ

- 排水トラップの緩み

- 悪臭や害虫を防ぐ水の減少

- 排水管の損傷・劣化

- 洗面所・洗濯機の排水管の汚れ

あなたの自宅はどの原因なのかを考えながら、一つずつ見ていきましょう。

排水口のつまり・汚れ

排水口に汚れが溜まっていたり、つまりが発生していたりすると、雑菌が繁殖して下水臭いニオイを発するケースがあります。主なつまり・汚れの原因は、髪の毛や皮脂、せっけんカスです。

排水口の汚れを放置すると、ぬめりやカビの原因にもなり、悪臭を放ちます。また、排水の流れが悪いために、下水臭いニオイが上がってきているとも考えられます。

排水管のつまり・汚れ

一見、排水口に問題がなくても、排水管でつまり・汚れが発生している場合があります。

排水管には日々の髪の毛や皮脂、せっけんカスが流れており、蓄積されると中で固まり、下水臭いニオイを放ちます。

排水口の時点である程度ゴミを受け止めていても、細かい皮脂やせっけんカスが排水管に流れ込むのは避けられません。

そのため、排水管内のつまり・汚れが原因で、下水臭いニオイが発生している可能性は十分に考えられます。

集合住宅の場合は、共用排水管のつまり・汚れが下水臭いニオイの発生源かもしれません。賃貸でのお風呂の排水口つまりに関しては、以下の記事をご覧ください。まずすべきことや対処法を解説しています。

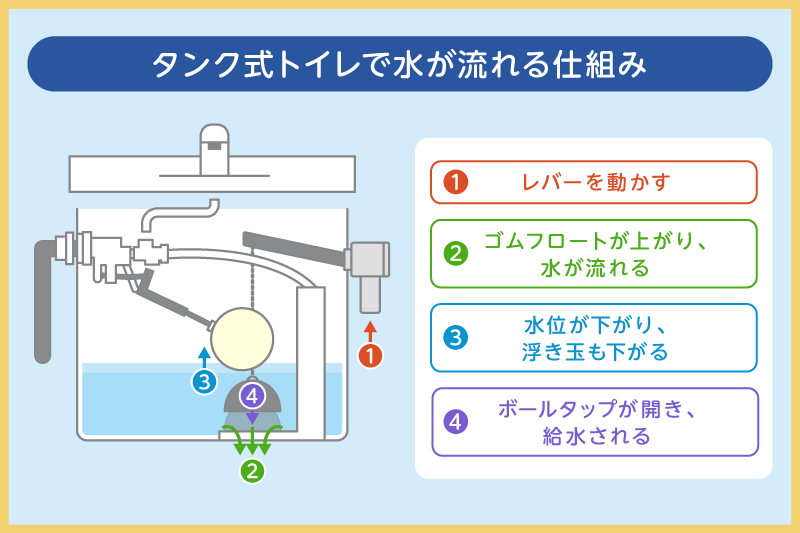

排水トラップのつまり・汚れ

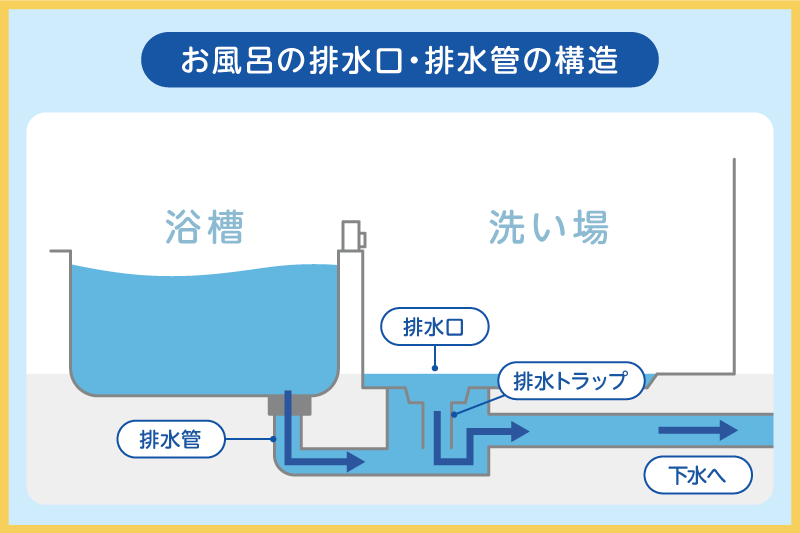

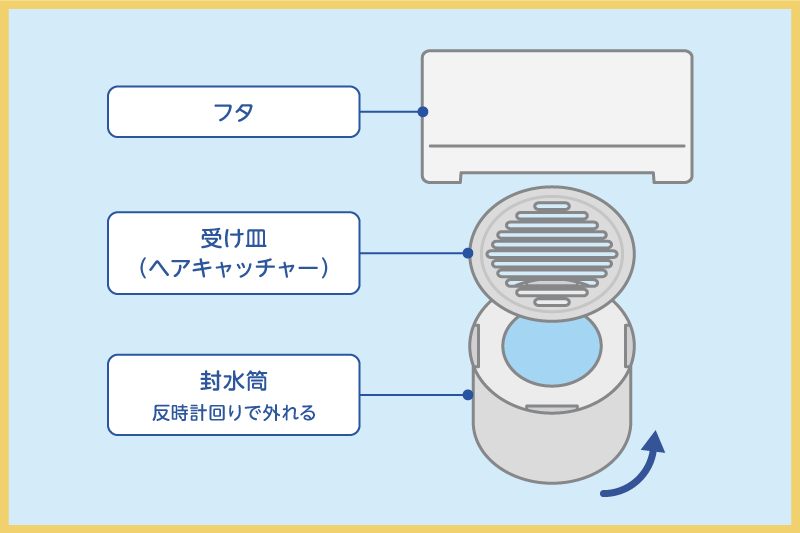

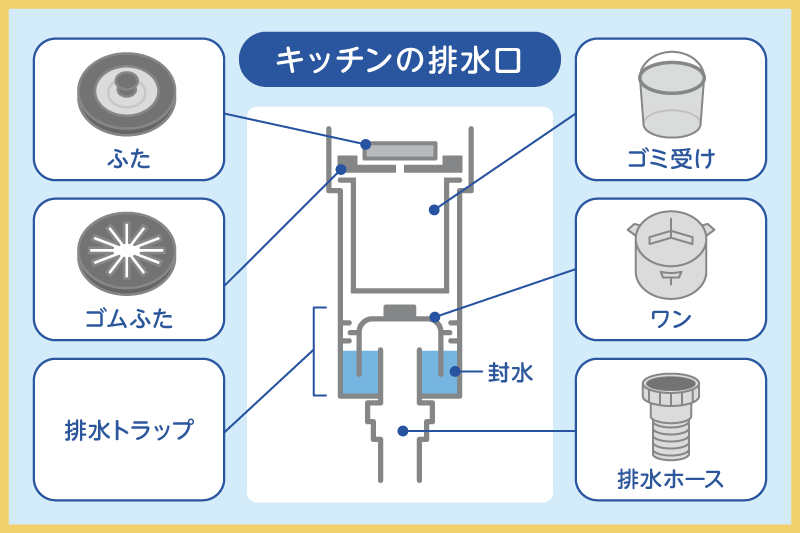

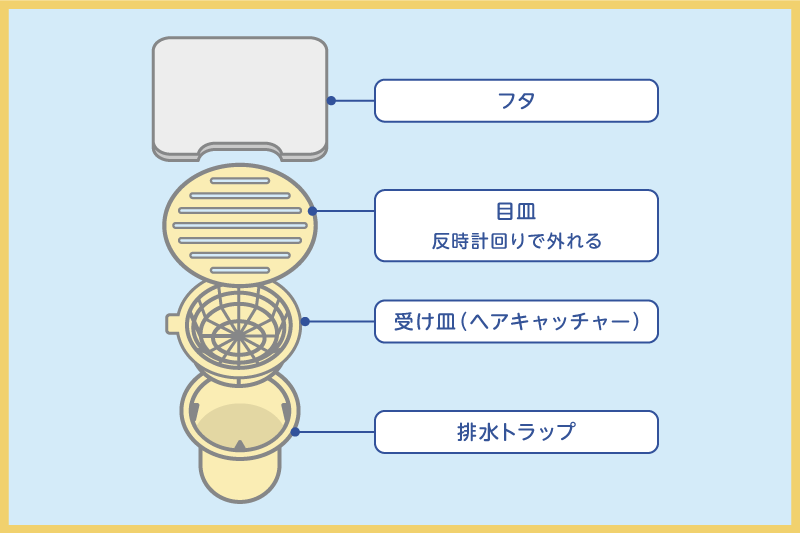

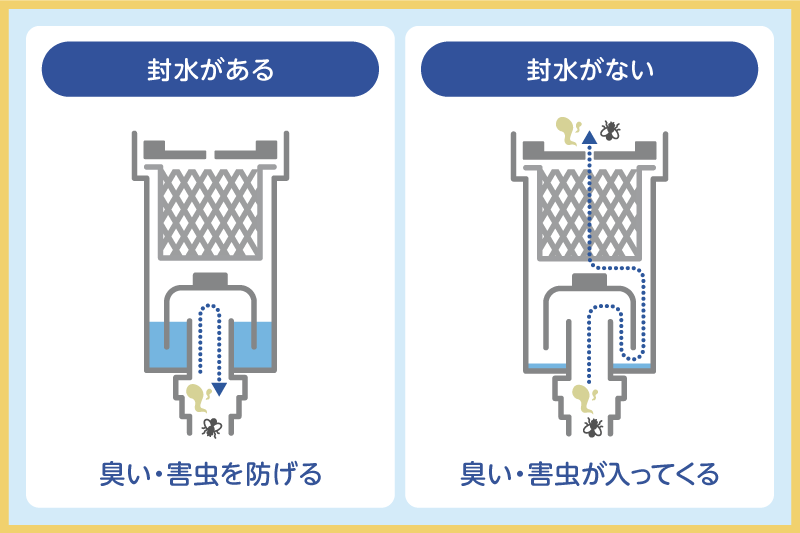

排水トラップとは、排水管の途中にある水を溜めておく場所で、悪臭や害虫を防ぐ役割があります。

排水口や排水管以外にも、排水トラップにつまり・汚れがあると、下水臭いニオイの原因になります。

主に排水口の奥に設置されているため、ヘアキャッチャーで取り切れなかったゴミや汚れが流れ込んでいるかもしれません。また、排水トラップにつまり・汚れがあると、水の流れを妨げる原因にもなります。

排水トラップの緩み

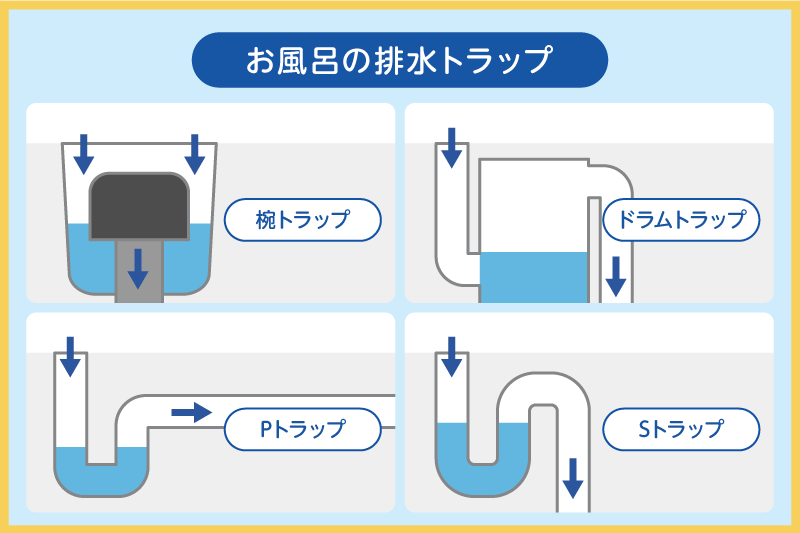

排水トラップには主に以下4つの種類があり、いずれも排水管と接続されています。

- 椀トラップ

- ドラムトラップ

- Pトラップ

- Sトラップ

通常は、排水管と排水トラップが密着しているため、下水臭いニオイはしません。しかし、排水トラップと排水管との接続部分のパーツが緩んでいると、すき間から急に下水臭いニオイが漏れ出る可能性があります。

排水トラップが緩む原因は、衝撃や経年劣化などです。

悪臭や害虫を防ぐ水の減少

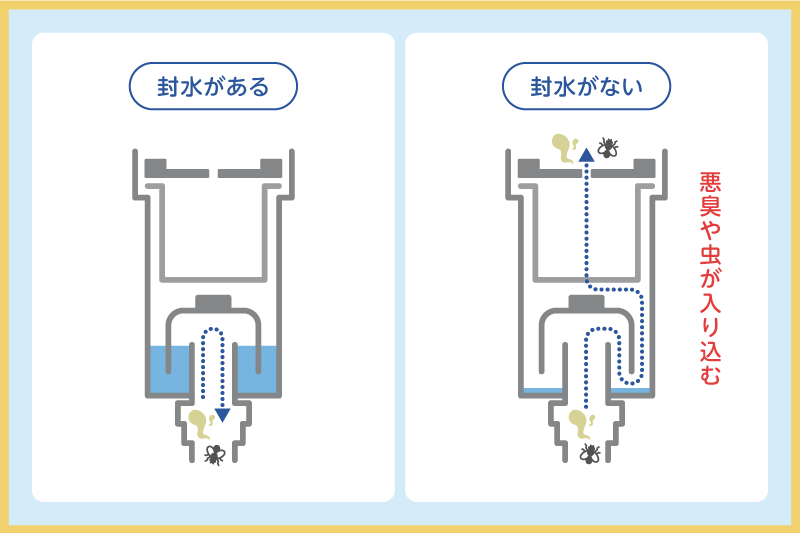

通常、排水トラップには「封水」と呼ばれる水が溜まっており、悪臭や害虫を防いでいます。溜まっていた水が減っていたりなかったりすると、下水臭いニオイが急に上がってきたり害虫が入り込んできたりします。

封水が減ったりなくなったりする主な原因は、以下のとおりです。

- 気圧の変化

- 溜まったゴミによる水の吸収

- 長期間の未使用による水の蒸発

長期間留守にして水が蒸発し、帰宅したときに「お風呂が下水臭い」と感じるケースもあります。

排水管の損傷・劣化

地震によって排水管が損傷したり、経年劣化したりすると、排水管内にひび割れや破損が起こります。すると、損傷・劣化部分から下水臭いニオイが漏れ出します。

また、損傷・劣化部分には汚れが溜まりやすいため、さらなる悪臭の原因になりかねません。

洗面所・洗濯機の排水管の汚れ

お風呂場が下水臭い場合であっても、洗面所・洗濯機の排水管の汚れが原因になっているケースがあります。

なぜなら、お風呂と洗面所・洗濯機が近くに設置されていると、排水管がつながっている可能性があるからです。

お風呂と洗面所・洗濯機の排水管がつながっていると、互いのニオイが移ります。洗面所では歯磨き粉や整髪料、洗濯機では洗剤や柔軟剤が排水管に流れて、汚れの原因になる場合があります。

お風呂だけでなく、洗面所・洗濯機の排水管が汚れていないかも疑ってみるとよいでしょう。

お風呂が急に下水臭い状態になったときの対処法

お風呂が急に下水臭い状態になったときは、以下の対処法を試してみてください。

- 水を流す

- 排水口を掃除する

- 排水管を掃除する

- 排水トラップを掃除する

- 排水トラップを正しく設置する

- 修理業者に依頼する

それぞれのやり方を、詳しく見ていきましょう。

水を流す

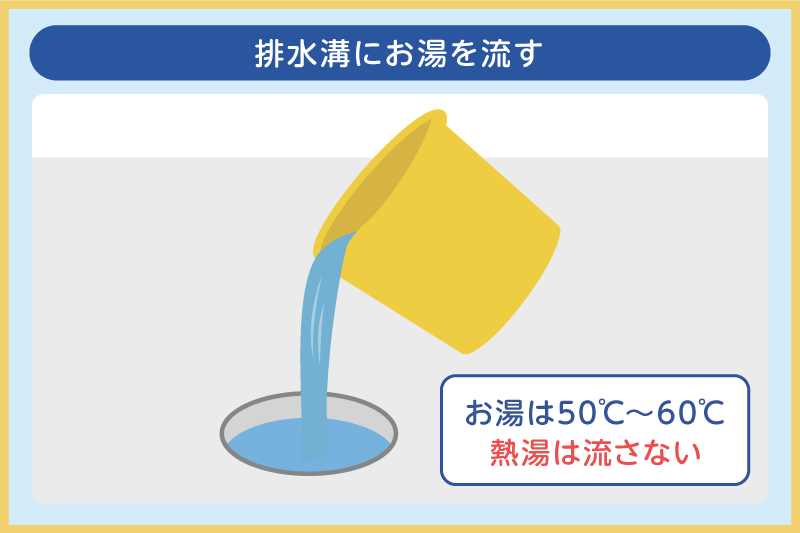

まず、排水口に水を流してみましょう。悪臭や害虫を防ぐ水の減少が原因であれば、水を流すと機能が復活し、下水臭いニオイをブロックしてくれます。

水を流すときは、コップ1杯程度の水をゆっくり流しましょう。厳密に量を計らなくても大丈夫なので、シャワーの水を10秒程度流すだけでも問題ありません。

悪臭や害虫を防ぐ水の減少は、新築物件やしばらくお風呂場を使わなかったときに起こりやすい現象です。簡単にできるので、とりあえずやってみるのがおすすめです。

排水口を掃除する

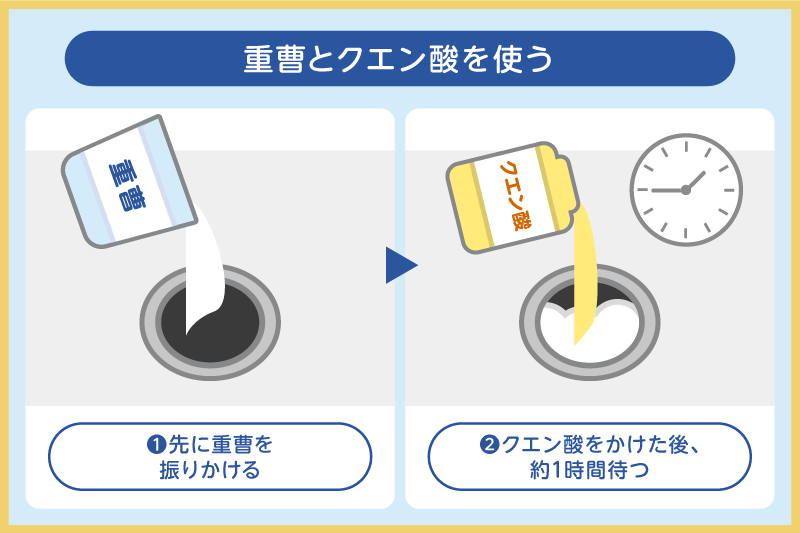

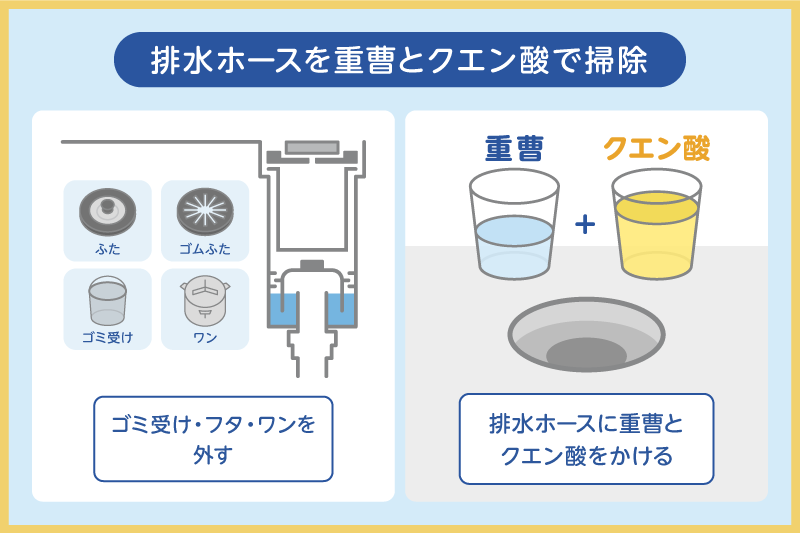

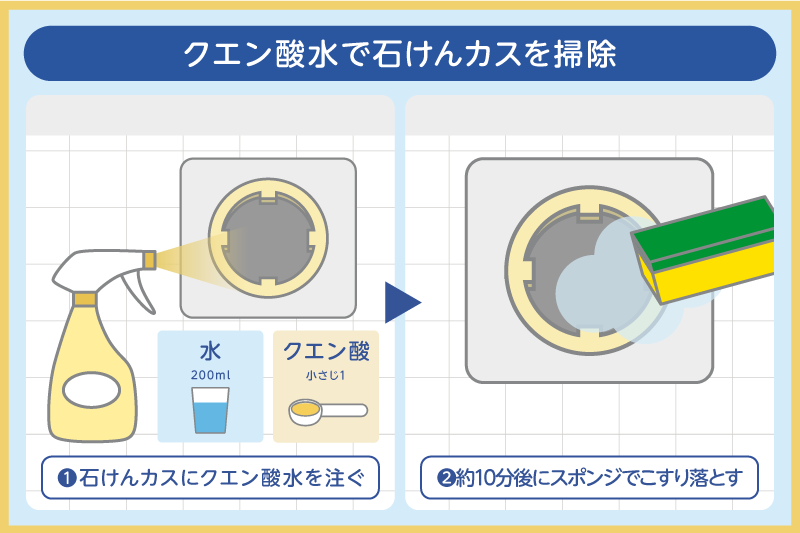

排水口のつまり・汚れが原因の場合は、排水口を掃除しましょう。重曹とクエン酸を使うと、排水口をきれいにできます。

重曹とクエン酸を使うのは、皮脂や雑菌などの酸性汚れには弱アルカリ性の重曹が、せっけんカスのアルカリ性汚れには弱酸性のクエン酸が有効だからです。

重曹とクエン酸はいずれも100円均一ショップで購入できます。ドラッグストアで300円~500円ほどで購入してもよいでしょう。重曹とクエン酸の使い方は、以下のとおりです。

- フタやヘアキャッチャーなどの部品を外す

- カップ1杯(200g)の重曹を排水口にかける

- カップ1杯(200g)のクエン酸を排水口にかける

- 発泡後、約1時間待って水で洗い流す

お風呂の排水口のほかの掃除方法については、以下の記事も参考にしてください。

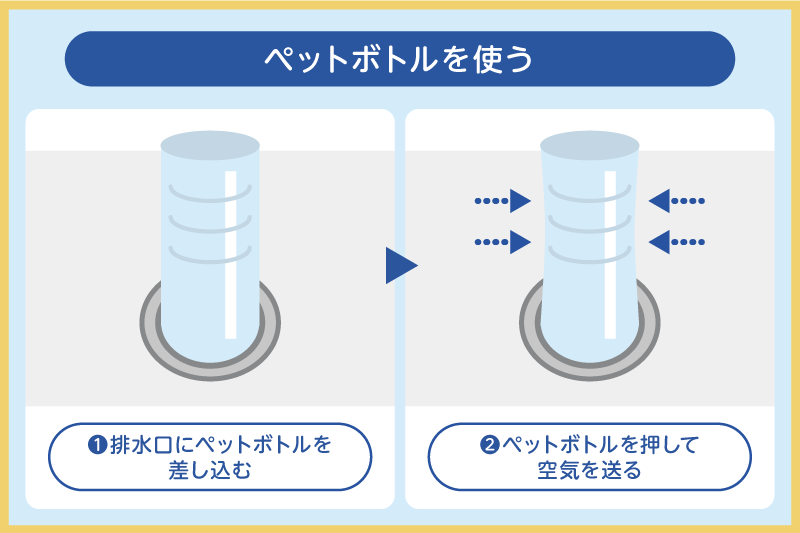

排水管を掃除する

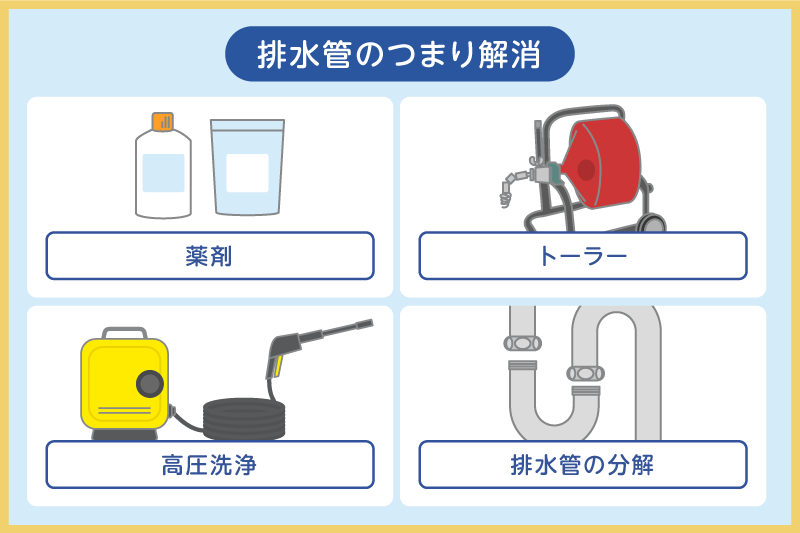

排水管のつまり・汚れが原因の場合は、排水管を掃除しましょう。排水管を掃除する主な方法は、以下の2つです。

- 液体パイプクリーナー

- ワイヤーブラシ

それぞれの使い方は、以下で紹介します。

液体パイプクリーナー

液体パイプクリーナーは流し込むだけで排水管を掃除できるため、あまり手を汚したくない方におすすめです。液体パイプクリーナーは、ドラッグストアで数百円ほどで購入できます。

パイプクリーナーにはジェルや粉末タイプがありますが、下水臭いニオイの解消が目的なら、手軽に使える液体タイプがおすすめです。頑固な汚れがある場合は、ジェルタイプでしっかり落とすとよいでしょう。

液体パイプクリーナーの使い方は、以下のとおりです。

- フタやヘアキャッチャーなどの部品を外す

- 規定量を排水口へ流し込む

- 説明書きに記載のある時間放置し、水で洗い流す

もし、排水口へ流し込む量を増やしたり放置時間を長くしたりすると、逆につまりの原因になります。使用時は説明書きをよく読み、使用法を守りましょう。

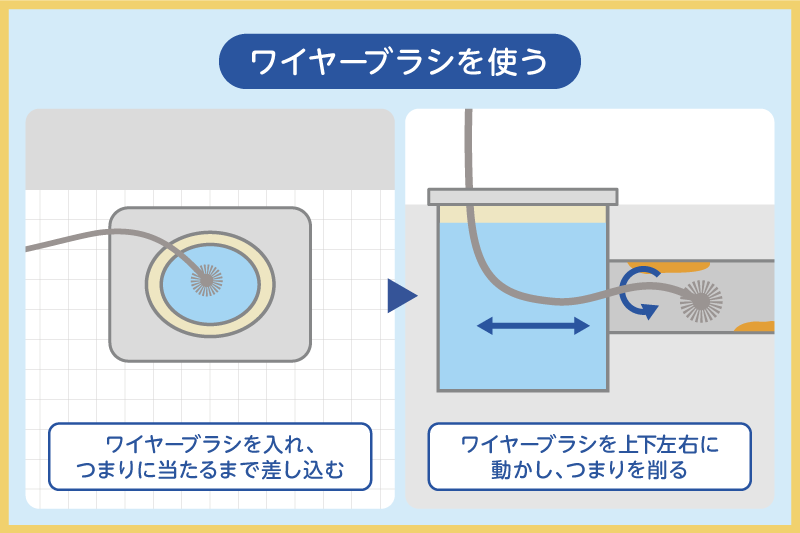

ワイヤーブラシ

ワイヤーブラシは柔らかいワイヤーの先にブラシがついているため、排水管の奥まで届いて汚れを落としてくれます。

ワイヤーブラシは100円均一ショップで購入できるほか、ドラッグストアやホームセンターでも1,000円ほどで手に入れられます。

ワイヤーブラシにはいくつか種類があるため、以下の3点を意識して選んでみてください。

- 50cm~100cmほどの長さ

- 自宅の排水口より少し細いサイズ

- 曲げても折れない強度

ワイヤーブラシの使い方は、以下のとおりです。

- フタやヘアキャッチャーなどの部品を外す

- ブラシの部分から排水口へ差し込む

- 上下させたり回転させたりして汚れを落とす

汚れが落ちたと感じたら、水を少しずつ流し、スムーズに流れるか確認しましょう。

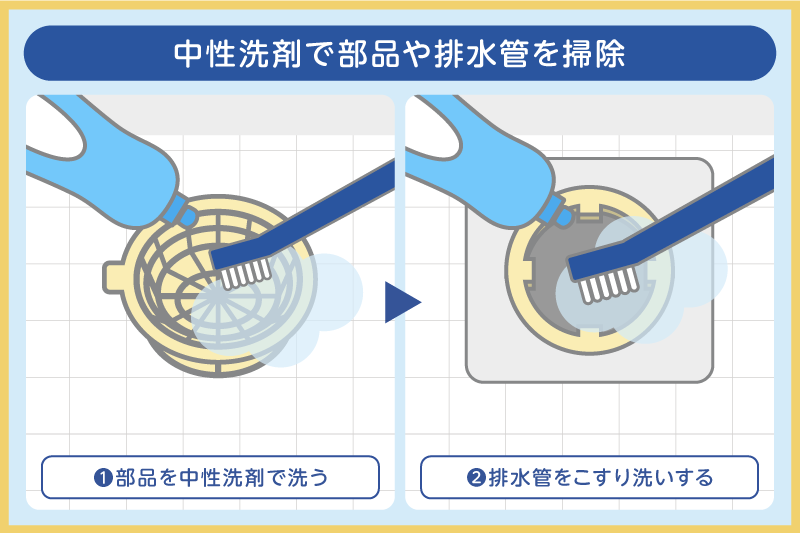

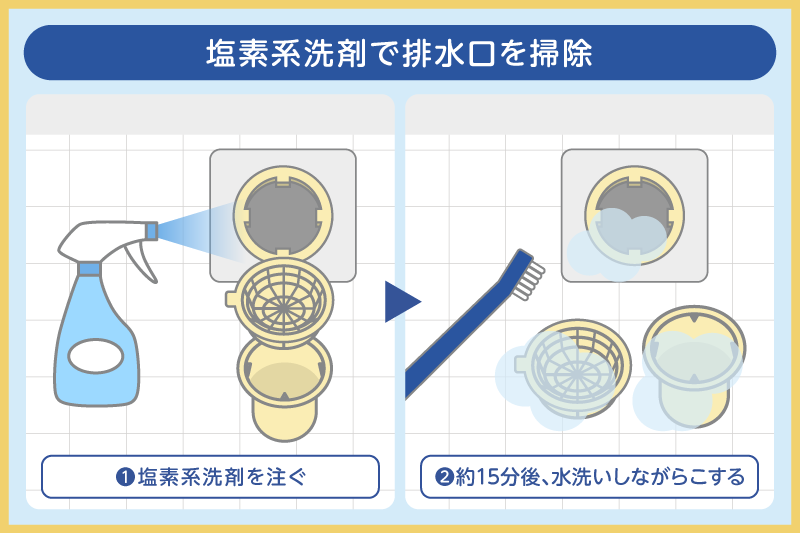

排水トラップを掃除する

排水トラップのつまり・汚れが原因なら、排水トラップを掃除すると下水臭いニオイが収まるかもしれません。主な排水トラップの掃除方法は、以下の2つです。

- ラバーカップ

- 真空式パイプクリーナー

どのように使うのか、以下でお伝えします。

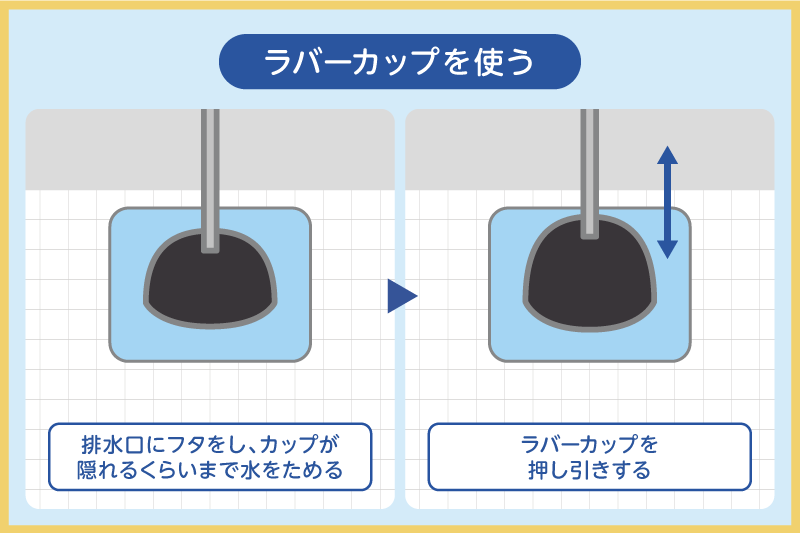

ラバーカップ

ラバーカップはすっぽんとも呼ばれる掃除用具で、汚れによるつまりに効果的です。1,000円あれば、ドラッグストアやホームセンターで購入できます。

ラバーカップを購入する際は、以下の点を意識してみましょう。

- お椀型

- 自宅の排水口に合うサイズ

ラバーカップの使い方は、以下のとおりです。

- フタやヘアキャッチャーなどの部品を外す

- 排水口にかぶせて水を溜める

- 押し引きする

水を溜めるときは、ラバーカップのお椀部分が隠れるまでが目安です。

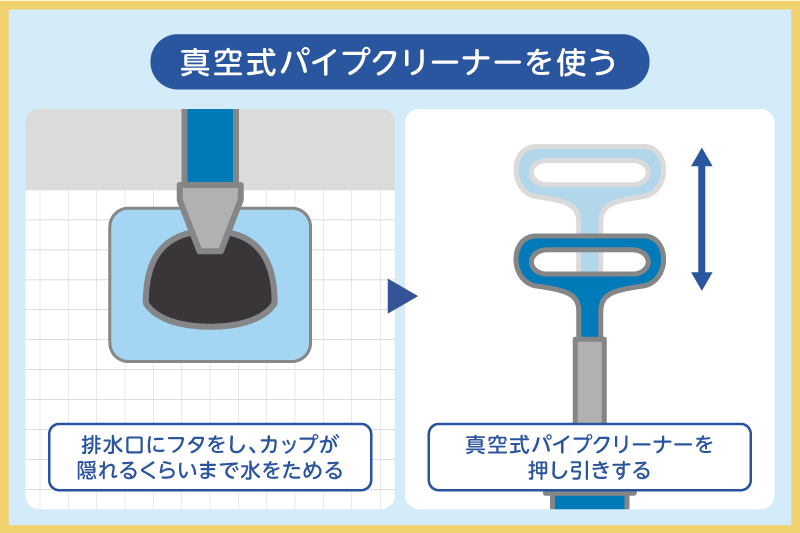

真空式パイプクリーナー

真空式パイプクリーナーはラバーカップ同様、つまりに効果的な掃除用具です。ドラッグストアやホームセンターで2,000~3,000円ほどで手に入ります。

真空式パイプクリーナーを選ぶときは、以下の点を見ましょう。

- 先端に突起がないタイプ

- 自宅の排水口に合うサイズ

真空式パイプクリーナーの使い方は、以下のとおりです。

- フタやヘアキャッチャーなどの部品を外す

- 排水口にかぶせて水を溜める

- 取っ手を押し引きする

お風呂場のつまり解消に関しては、以下の記事もぜひ参考にしてください。

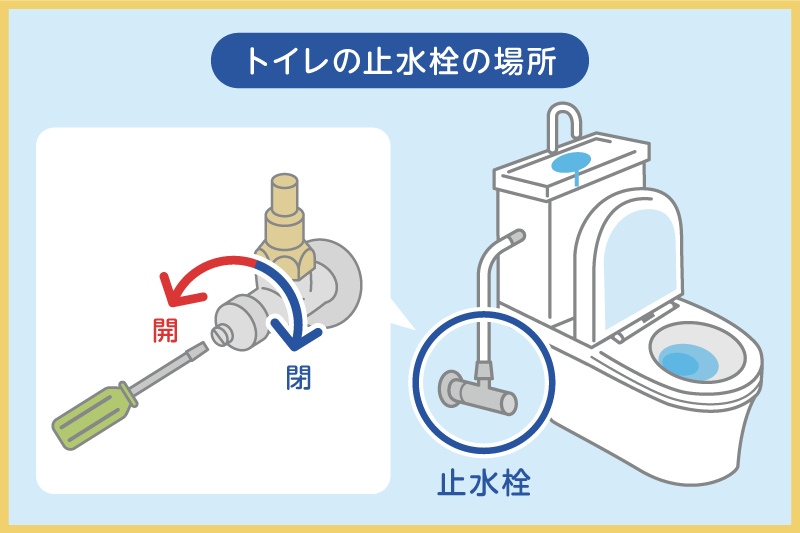

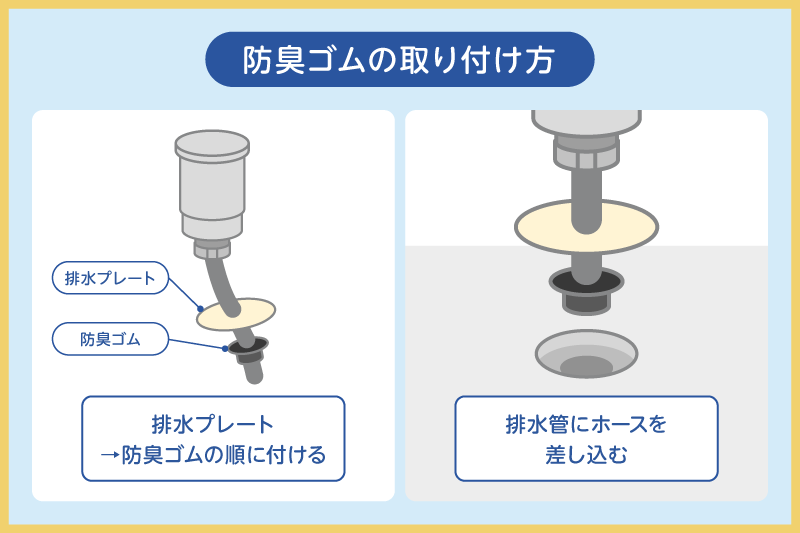

排水トラップを正しく設置する

排水トラップが原因の場合は、排水トラップを正しく設置すると下水臭いニオイを防げるかもしれません。椀トラップのように被せ物がある場合は、すき間ができないようにしっかり設置しましょう。

ただ、排水トラップと排水管の接続部分のパーツの緩みは、解決できないケースもあるので、修理業者へ依頼するのがおすすめです。

修理業者に依頼する

どうしてもお風呂の下水臭いニオイが解決できないときは、修理業者に依頼するのが賢明です。薬剤や高圧洗浄機など、一般家庭ではできない方法で対応してくれます。

強引に解決しようとすると状況が悪化する可能性があるので、無理だと思ったら早めに依頼しましょう。

また、排水管の破損やひび割れは対処するのが難しいため、修理業者に依頼してください。排水管の交換は難易度が高く、DIYで対応するのはおすすめしません。

お風呂の下水臭さ解消の費用相場

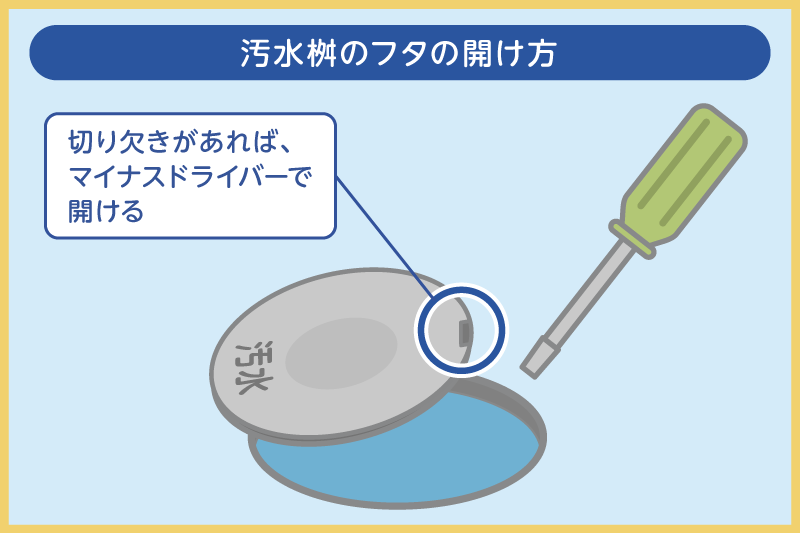

お風呂の下水臭さ解消の費用相場は、以下のとおりです。

| 作業内容 | 料金相場 |

|---|---|

| 軽度のつまり(流れが悪い程度) | 5,000円〜8,000円 |

| 薬剤の使用 | 5,000円~10,000円 |

| ローポンプの使用 | 8,000円~15,000円 |

| 排水管の交換 | 20,000円~30,000円 |

| 高圧洗浄機の使用 | 25,000円~70,000円 |

| 汚水桝の清掃 | 1個につき2,000円〜 |

早い段階で依頼すれば、10,000円前後で解決できるケースがあります。

しかし、下水臭さを放置して、状況が悪化してから依頼すると、ローポンプや高圧洗浄機が必要になり、費用も高額になりがちです。

そのため、少しでも下水臭いと感じたら、すぐに自分で対処するか、水道修理業者に依頼するのがおすすめです。

水道修理業者によっては、以下のような追加費用がかかる場合があります。

| 基本料金 | 3,000円〜5,000円 |

|---|---|

| 出張・見積もり費 | 無料~4,000円 |

| 早朝・夜間の割増料金 | 無料~5,000円 |

ホームページや依頼時のメール・電話で、どういった費用がかかるのか確認しておきましょう。

お風呂の下水臭さ解消を頼む業者の選び方

修理業者へ依頼する際は、以下の3つをチェックしてみましょう。

- 水道局指定工事店である

- 迅速に対応してくれる

- 口コミ・評判がよい

水道局指定工事店なら、知識や技術に関して一定の基準を満たしているため、安心して依頼できます。水道局指定工事店は、各自治体の水道局のホームページで確認できます。

また、お風呂は基本的に毎日使う場所なので、迅速に対応してくれるかも重要なポイントです。最短何分で駆けつけてくれるのか、聞いてみましょう。

さらに、口コミ・評判を調べておくと、より安全な修理業者を選びやすくなります。ホームページや検索サイトで口コミ・評判に目を通しておきましょう。

水道局指定工事店については、概要や選び方がよくわかる以下の記事をぜひ参考にしてください。

お風呂の下水臭いニオイの対策・予防法

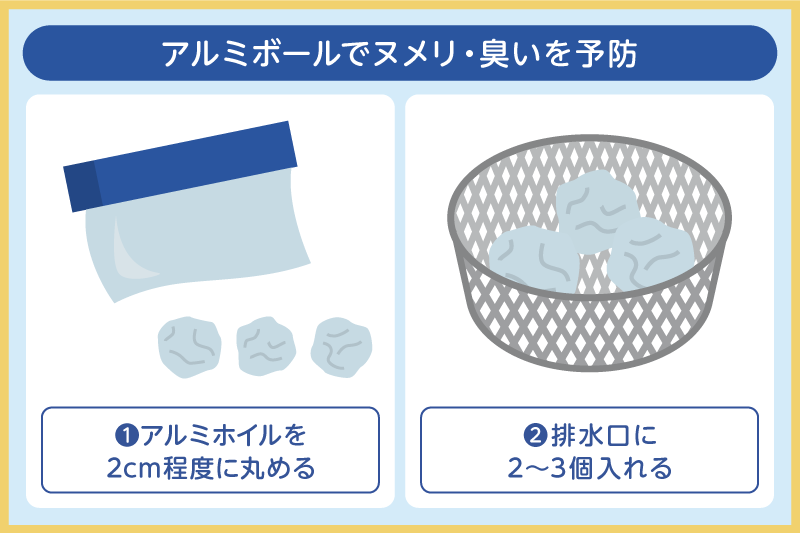

お風呂の下水臭いニオイを日ごろから対策・予防するには、以下の3つがおすすめです。

- お風呂の使用後に掃除する

- 排水口ネットをつける

- 定期的に液体パイプクリーナーを使う

それぞれのやり方を、詳しく見ていきましょう。

お風呂の使用後に掃除する

お風呂の下水臭さは、日ごろの髪の毛やせっけんカスが溜まると発生します。そのため、お風呂の使用後に掃除しておくと、汚れが溜まらず、下水臭くなりません。

しかし、毎回すべての部品を外して掃除するのは大変なため、以下の行動から始めてみてください。

- ヘアキャッチャーの髪の毛や石鹸カスを取る

- 浴室全体を簡単に洗い流す

- 換気する

効率的に浴室内の空気を入れ替えるため、換気する際は、ドアを閉めて換気扇を回すのがおすすめです。

加えて、週1回は排水トラップを掃除ブラシでこすって掃除すると、下水臭いニオイは発生しにくくなります。

掃除ブラシは100円均一ショップのほか、ホームセンターやドラッグストアで500円ほどで購入できます。

排水口ネットをつける

ヘアキャッチャーに排水口ネットをつけておくと、髪の毛やせっけんカスをキャッチしてくれるため、排水口へ流れ込むのを防いでくれます。

ヘアキャッチャーのみでも、ある程度髪の毛やせっけんカスをキャッチしてくれます。

ただ、排水口ネットをつけると、ヘアキャッチャーのみでは取れなかったより細かいゴミをキャッチし、排水口へ流れるゴミの量を削減可能です。

排水口ネットは100円均一ショップで購入できるほか、ドラッグストアでも数百円で購入できます。排水口ネットにはいくつか種類があるため、自宅のヘアキャッチャーに合う形を選びましょう。

定期的に液体パイプクリーナーを使う

液体パイプクリーナーは下水臭いニオイがしてから使うのも効果的ですが、日ごろから予防的な意味合いで使うのも有効です。月1回程度を目安にして、排水口・排水管を掃除しておきましょう。

液体パイプクリーナーの使い方は、以下のとおりです。

- フタやヘアキャッチャーを外す

- 液体パイプクリーナーを流し込む

- 放置後、水で洗い流す

液体パイプクリーナーを流し込む量や放置時間については、説明書きをよく読み、指示に従って使用してください。

流し込む量を増やすと排水管を傷めたり、放置時間を延ばすと成分が固まってつまりの原因になったりします。

お風呂の下水臭さが消えないときは

お風呂が急に下水臭いと感じたときは、排水口や排水管を掃除したり、排水トラップを正しく設置したりすると、解消できるケースがあります。

どうしても下水臭さが消えないときは、プロに頼んで解決してもらいましょう。

私たち『クリーンライフ』は、施工実績30万件以上を誇る水道修理業者です。出張・見積もり費は無料で、お風呂の悪臭やつまりを適正料金で解消します。最短30分で駆けつけますので、ぜひご依頼ください。

0120-423-152

0120-423-152