洗面台の蛇口を交換したい場合、自分でできるのか、業者に依頼すべきなのかを紹介します。

まずは、洗面台の蛇口交換が必要かどうかをチェックしてみてください。自分で交換できる蛇口の種類の見極め方も解説します。交換方法を説明するので、ご自分でするか、業者に依頼するかを決めましょう。

洗面台の蛇口に搭載されていると便利な機能も紹介するので、理想的な蛇口選びの参考にしてください。

洗面台の蛇口を自分で交換できる条件

交換したい洗面台の蛇口が今設置されているタイプと同じなら、面倒な工程は少し簡略されます。

- 蛇口の取り付け穴の数

- 排水栓の構造・種類

これらが同じなら、ご自分で蛇口を交換できます。ただし、海外製のおしゃれな蛇口は規格が異なるので、プロの修理業者への依頼がおすすめです。

蛇口の取り付け穴の数が同じ

取り付け穴が同じであることは、最も大切な条件です。異なるタイプの穴ですと、穴を設置するところから始めなくてはいけません。しかし、新たな穴を設置するには、高い技術と経験が必要です。

洗面台の取り付け穴の種類は、以下の3種類です。

- ワンホールタイプ

- ツーホールタイプ

- コンビネーションタイプ

それぞれについて説明します。

ワンホールタイプ

洗面台で、1つの穴に1本の配管が設置されたタイプです。

シングルレバータイプの蛇口が設置されます。シングルレバータイプの蛇口は、レバー1つで、水とお湯の温度と量を調整できます。

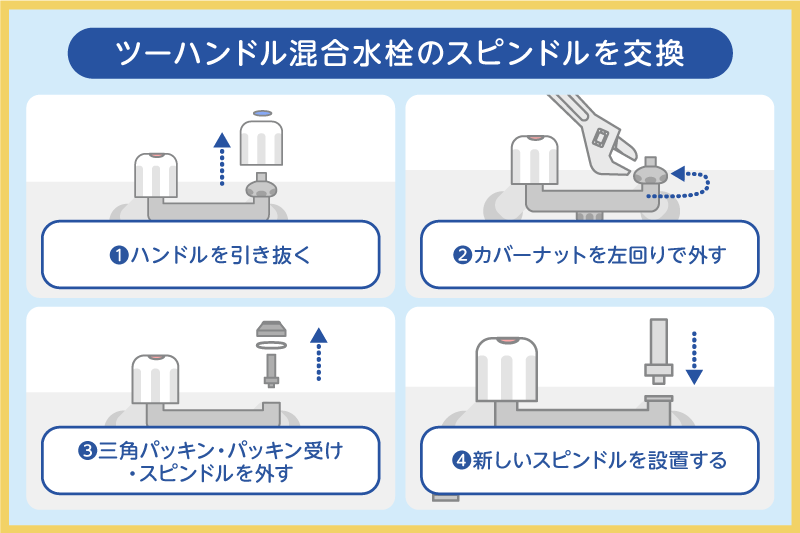

ツーホールタイプ

洗面台に2つの穴があって、それぞれにお湯の配管、水の配管が設置されているタイプです。シングルレバータイプの蛇口、またはツーハンドル混合栓の蛇口が設置できます。

それぞれの配管から、お湯と水をレバーやハンドルで調整しながら一定温度の水(お湯)を出します。ツーハンドルタイプは、お湯のハンドルと水のハンドルを回して温度を調整するタイプです。

コンビネーションタイプ

蛇口とレバーが別々の穴に設置されており、レバーを使って水とお湯の温度・量をコントロールするタイプがコンビネーションタイプです。

ただし、水のハンドルが設置されたホールとお湯のハンドルが設置されたホール、そして蛇口本体が設置されたホールと、スリーホールタイプもコンビネーションタイプと呼ばれることがあります。

コンビネーションタイプはバリエーションがあるので、ご自分で蛇口本体を購入したい際は注意が必要です。

排水栓の構造・種類が同じ

排水栓を開閉する仕方も確認が必要です。今お使いになっている洗面台の排水栓のタイプは、どれでしょうか?

- ポップアップ式

- ワンプッシュ式

- ゴム栓式

ポップアップ式からワンプッシュ式への交換は可能です。しかし、もし変更する場合は排水金具の交換も必要なので、水道修理業者への相談や依頼がおすすめです。

洗面台における排水栓の種類について説明します。

ポップアップ式

ポップアップ式は、蛇口本体の後ろ側に設置された引き棒を操作すると排水栓を開閉できるタイプです。

引き棒のシステムはメーカーによって異なるため、排水栓のメーカーと同じ蛇口を選ぶ必要があります。

ワンプッシュ式

ワンプッシュ式は、蛇口本体の後部に設置されたボタンを押すことで、排水栓の開閉を行うシステムです。

ポップアップ式と同じように、メーカーによってシステムが異なるため、排水栓と同じメーカーの蛇口を選ぶ必要があります。

ゴム栓式

ゴム栓式は、黒いゴム栓にチェーンがついていて、手動で排水栓を開閉するタイプです。シンプルなつくりで独立して機能しているため、蛇口のタイプを選びません。

ただし、ゴム栓式をワンプッシュ式やポップアップ式にしたい場合は、ご自分では難しいので水道修理業者に相談してください。

洗面台の蛇口の交換方法

洗面台の蛇口をご自分で交換したい方に、交換方法をご紹介します。蛇口の種類を確認して、ホームセンター等で、今設置されている蛇口と同じタイプの蛇口を購入してください。

準備

洗面台の蛇口の交換に必要なものを確認します。

- L型締め付け工具(モンキーレンチで代用可)

- スパナ(モンキーレンチで代用可)

- ドライバー

- 六角レンチ

- タオル・雑巾

- バケツ

- ブラシ(古い歯ブラシで代用可)

- ビニールシートかダンボール

古い蛇口を取り外す際に、こぼれる水を受けるためのバケツと雑巾が必要です。

床は濡れないように、ビニールシートやタオルで養生します。ビニールシートがない場合は、広げたダンボールで代用可能です。

新しい蛇口を確認する

購入した蛇口の包装を外して、問題がないかどうか確認します。古い蛇口を外したあとで不備を見つけると面倒なので、購入したらすぐに確認しておくと安心です。

欲しかった蛇口だったかどうかの確認はもちろん、傷がないか、足りない部品はないかを見ておきましょう。

洗面台の下の物入れを空にする

作業しやすいように、洗面台下の物入れは空にします。蛇口の取り外しをする際に、洗面ボウルの下に入って作業するためです。

洗面所の床に物を置いておくと邪魔になるので、箱などに入れてまとめて別室に保管しておきましょう。収納ラックなどを設置している場合も、取り外した方が作業しやすいのでおすすめです。

床に養生シートを敷く

作業中にうっかり工具を落として、床に傷をつけてしまうこともあります。ビニールシート、バスタオル、ダンボールなどを床に敷き詰めて養生しておきましょう。

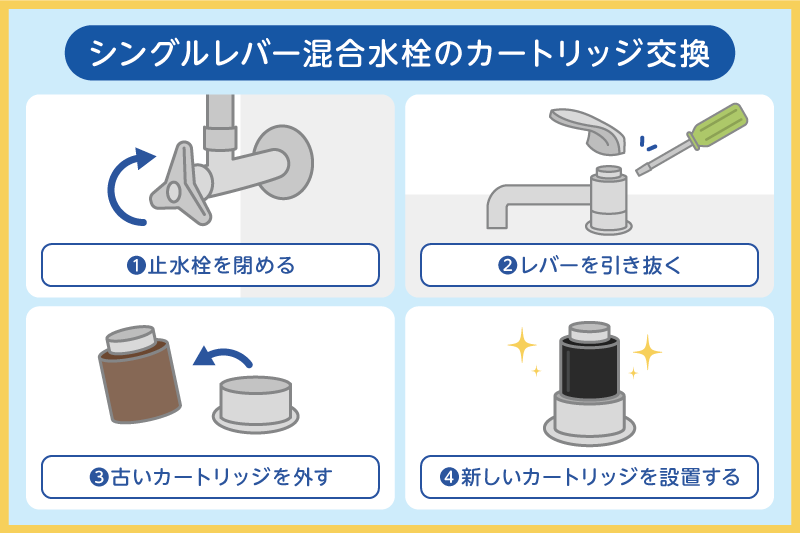

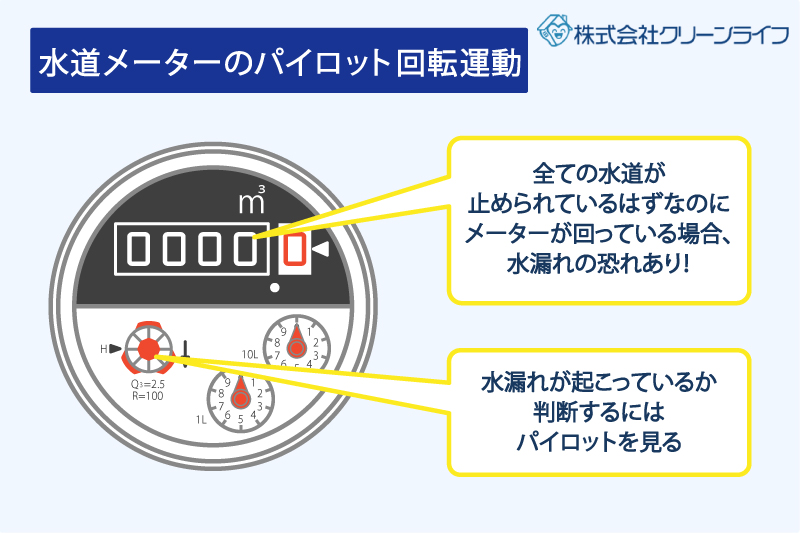

止水栓または元栓を閉める

水の流れを止めておかないと、蛇口を外したときに給水管から水が飛び散って水浸しになってしまいます。水の流れを止めるには、洗面所の止水栓を閉めます。

水とお湯、2か所の止水栓がある場合は、両方とも忘れずに閉めましょう。長期間、止水栓を閉めたことがなく、動かなくなっていたら無理に閉めないで元栓を閉めてください。

元栓は水道メーターの横にあります。止水栓も元栓も反時計回りに回すと、水の流れが止まります。回すためにマイナスドライバーが必要なタイプの止水栓もあります。

蛇口の交換方法

蛇口交換の手順は以下の流れです。

- 金具を緩めてホース・蛇口を外す

- 新しい洗面台蛇口を設置する

- 動作確認・漏水の有無を確認する

交換しながら読むのではなく、用意する前に一度流れを把握しておいてください。

それぞれを詳しく説明します。

金具を緩めてホース・蛇口を外す

洗面台下の止水栓より蛇口に近い方についたナットを緩めて、給水管に接続しているホースを外します。外す際にバケツを下に置いて、ホース内部の水を受けるようにしておきましょう。

次に、蛇口の真下に設置されている金具を立水栓取付レンチで緩めて、蛇口を引っ張るようにして取り外します。穴の周辺を古い歯ブラシなどで、掃除しましょう。

洗剤を使うときは、汚れはアルカリ性の水垢なので中性洗剤、または酸性洗剤がおすすめです。また、給水管と給湯管に古いパッキンが残っていたら、ていねいに取り除いておきましょう。

新しい洗面台蛇口を設置する

新しい蛇口をホールに差し込み、ナットを締めて固定します。

取付穴に差し込みナットを締め、スパウトの位置が正面になるようにして、しっかりと固定します。付属品の逆止弁を給水管と給湯管の止水栓に設置しましょう。

次に逆止弁に給水ホース、給湯ホースを接続後、蛇口と接続します。

動作確認・漏水の有無を確認する

蛇口がガタつかないか確認後、元栓を開けて蛇口を開け、水を流してみましょう。漏水がないか、洗面台ボウルの下も確認してください。

洗面台の蛇口を交換すべき理由

洗面台の蛇口を交換した方がいいケースを解説します。修理すればまだ使えそうだなと感じるときでも、以下のような状態なら、迷わずに交換してください。

- 寿命がきている

- 交換部品がない

- 本体にヒビや傷がある

- 設置しているものと違うタイプの蛇口にしたい

一つずつ説明するので、交換するか、修理するかを決めるための参考にしてみてください。

寿命がきている

蛇口の種類や家族構成、使用回数によって、蛇口の寿命は異なりますが、概ね10年と考えて問題ありません。パッキン等の劣化だけが不具合の原因ではなく、蛇口そのものの金属が摩耗している場合もあります。

金属は古くなると、サビなどが発生してしまいます。サビが、水に少しずつ紛れ込んでしまうかもしれません。古い蛇口は無理して使わないほうが、健康のためにも良さそうです。

交換部品がない

蛇口を設置して10年を過ぎると、交換部品も廃盤になっているケースがあります。代替部品を利用できる可能性もありますが、蛇口は小さな部品で構成されている繊細なアイテムです。

わずかなサイズの違いで水漏れをしてしまう可能性も。水漏れが起きると、カビの繁殖などさまざまな被害が生じるので蛇口本体の交換がおすすめです。

本体にヒビや傷がある

蛇口を設置して10年以内でも、地震などで重いものが落ちてきて本体にヒビや傷ができている場合があります。本体にダメージがあると、ちょっとした気圧の変化等で破裂してしまうかも。

洗面台の蛇口で少しでも水漏れがあれば、湿気が増えてカビの原因にもなるので交換をご検討ください。

設置しているものと違うタイプの蛇口にしたい

設置している蛇口に何も問題がなくても、以下の蛇口に交換したいと思うこともあるでしょう。

- おしゃれなデザイン

- 新機能のついたタイプ

おしゃれなデザインの蛇口を設置すると、洗面台の印象が変わります。また、節水できるタイプや清潔さを保てるタイプなど、用途に合わせて機能が選べます。

洗面台の蛇口交換を業者に頼む場合の費用相場

蛇口の交換を水道修理業者に依頼したい方に、交換費用の相場をご紹介します。

| 蛇口の種類 | シャワーの有無 | 本体価格+交換費用の合計 |

| ワンホール混合栓 | シャワーなし | 22,000円~46,000円 |

| シャワーあり | 42,000円〜70,000円 | |

| ツーホール混合栓 | シャワーなし | 14,000円~32,000円 |

| シャワーあり | 34,000円〜55,000円 | |

| コンビネーション | 42,000円〜93,000円 | |

交換費用のみの相場は、シャワーのないタイプなら概ね7,000円~11,000円です。

業者によっては、お客様に用意していただいた蛇口を作業料金のみで設置しています。蛇口を安く購入できれば、それだけ交換費用を抑えられます。

上記の作業料金のほか、基本料金等(3,000円〜5,000円)が加算されます。業者によっては、深夜・早朝・休日の割増料金や出張費が発生する場合もあります。

水道修理業者への依頼は、必ず見積もりを取って料金に納得してからにしましょう。

洗面台の蛇口におすすめの機能

洗面台で蛇口を交換するなら、以下のような機能付きがおすすめです。

- シャワーホース

- エコシステム(エコシングル水栓、泡沫水栓など)

- 吐水口回転

- 寒冷地なら水抜き栓

それぞれについて、特徴や設置する利点を紹介します。

シャワーホース

引っ張ればシャワーホースが出てくるタイプは、洗面台の掃除の際などに便利です。

ただし、ボウルが小さくてあまり深さがない場合は、水が飛び散りやすくなるので、ボウルの交換が必要になるかもしれません。

エコシステム

水やガスを節約できる、以下のようなエコシステム付き蛇口です。

- エコシングル水栓

- 泡沫水栓

エコシングル水栓は、混合水栓を使用しているときにお湯側にレバーが傾き、お湯だけしか必要ないのに給湯器が稼働してしまうことを回避できるシステムです。ガス使用の無駄を省けます。

泡沫水栓は、蛇口の吐水口に設置されたフィルターの働きで水に空気が混入するシステムです。水流に気泡が含まれて柔らかいタッチになり、水跳ねが少なくなります。空気が混じって水の量が増えたように感じるので、節水効果もあります。

吐水口回転

吐水口回転とは、スパウトが上向きに回転できるシステムです。小学校の校庭にあった蛇口にもついている機能です。

吐水口が回転するので、コップや水を使わずにうがいができます。コップの周辺は、水垢などで汚れが気になる場所です。コップを置かなければ、掃除が楽になります。

寒冷地なら水抜き栓

「水抜栓」がある蛇口を設置すれば、凍結の心配が抑えられます。寒冷地にお住まいなら、おすすめの機能です。

蛇口のベース部分に水抜き栓がついており、寒さが厳しくなった際に水を簡単に抜くことが可能です。

洗面台の蛇口を交換するなら

洗面台の蛇口交換をご自分でする方法や注意事項をご紹介しました。ホールの数や排水システムが同じタイプの蛇口なら、DIYに慣れている方なら大丈夫でしょう。

しかし、自信のない方が無理にすると、水漏れなどのトラブルになってしまいます。洗面台の蛇口交換をお考えなら、私たち『クリーンライフ』にご相談ください。

まずは、蛇口の修理が可能かどうかもしっかり見極めます。新機能の蛇口、交換してみたい蛇口などもお気軽にご相談ください。

トイレ内で臭いが気になる原因は、以下が考えられます。

トイレ内で臭いが気になる原因は、以下が考えられます。

以下が、トイレで特に詰まりやすい箇所です。

以下が、トイレで特に詰まりやすい箇所です。

水道管で水漏れがあったら、

水道管で水漏れがあったら、

0120-423-152

0120-423-152