トイレつまりで水が少しずつ流れる原因や対処法を紹介します。

「少しずつでも流れているからいいか」と放置していると、つまりが悪化して水漏れや悪臭になるケースもあります。戸建てと集合住宅それぞれの対処法も紹介するので、お住まいのトイレに適した方法で対処しましょう。

また、トイレつまりで水が少しずつしか流れない理由、予防法も分かりやすく解説しますので、参考にしてください。

トイレつまりで水が少しずつ流れるときは放置NG

トイレが詰まって水が少しずつ流れるのは、完全には詰まっていない状態です。しかし、放置するのはおすすめしません。

トイレつまりを放置すると悪化し、いずれ完全に詰まる恐れがあります。放置して直ったとしても、また詰まる可能性が高いため、きちんと対処しましょう。

ただし、住宅によって、トイレつまりの対処法は異なります。

それぞれの住宅の対処法を以下で解説するので、確認してみてください。

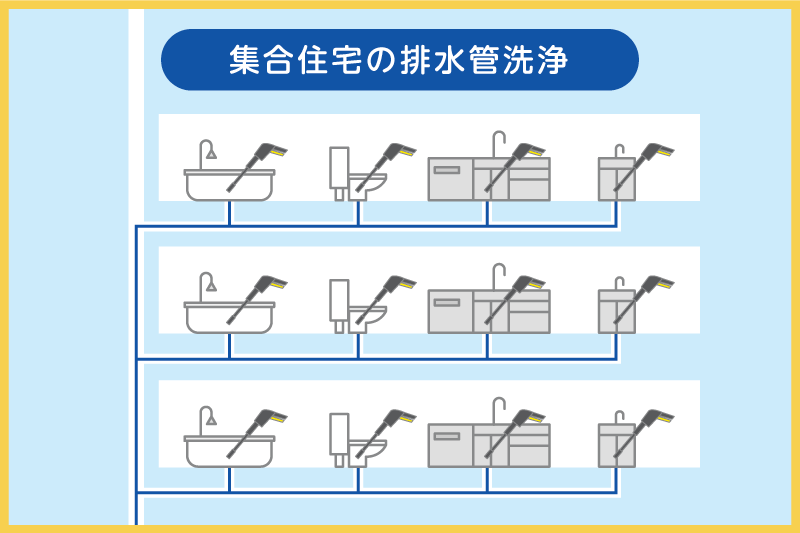

【集合住宅】管理会社や大家さんにまず連絡

アパートやマンションなどの集合住宅のトイレが詰まり、水が少しずつ流れるときは、管理会社や大家さんといった管理者に連絡しましょう。

部屋に最初から設置されている備品は、大家さんの持ち物です。賃貸借契約書をチェックし、備品に不具合が生じた際の連絡先を確認しましょう。

なお、トイレ自体に原因があって詰まったのであれば、大家さんが修理代を支払うのが一般的です。入居者に原因がある場合は、入居者が支払います。

管理者に連絡せず、勝手に業者へ修理を依頼すると、本来は大家さんが支払うはずの費用を払う羽目になる恐れがあります。

まずは管理者に連絡し、どのように対処すべきか確認しましょう。

アパートでトイレつまりが起き、少しずつ流れるときの対処法は、以下でさらに詳しく解説しています。

【戸建て】適した対処法でつまりを直す

戸建て・一軒家はトイレに限らず、設備にトラブルが生じたときは自分で対応する必要があります。戸建てでトイレつまりが発生し、水が少しずつ流れる場合は自分で対処しましょう。

水が少しずつ流れるのは、何かが詰まって水が通る幅が狭くなっているためです。そのまま放置すると、トイレを使うたびに排泄物やトイレットペーパーが詰まり、トイレつまりが悪化するかもしれません。

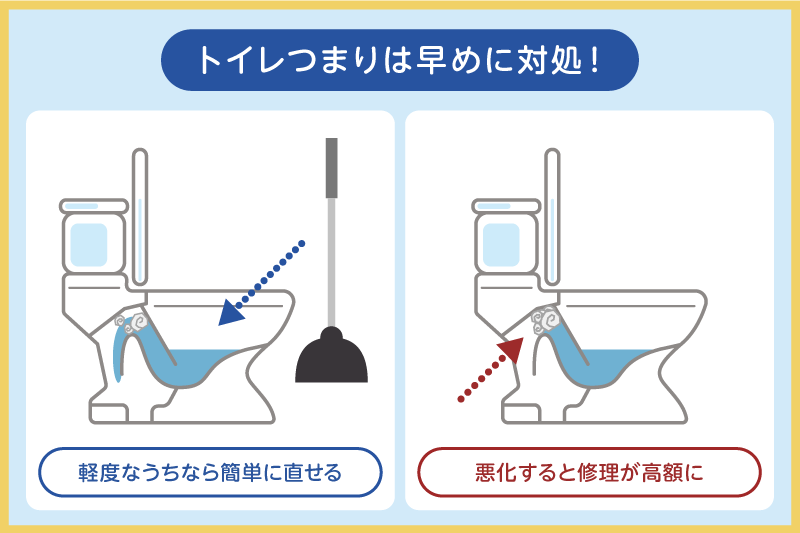

悪化を防ぐためにも、少しずつ流れるような症状が軽いうちに対処しましょう。

ただし、トイレの水が少しずつ流れる原因によって、適切な対処法が異なります。

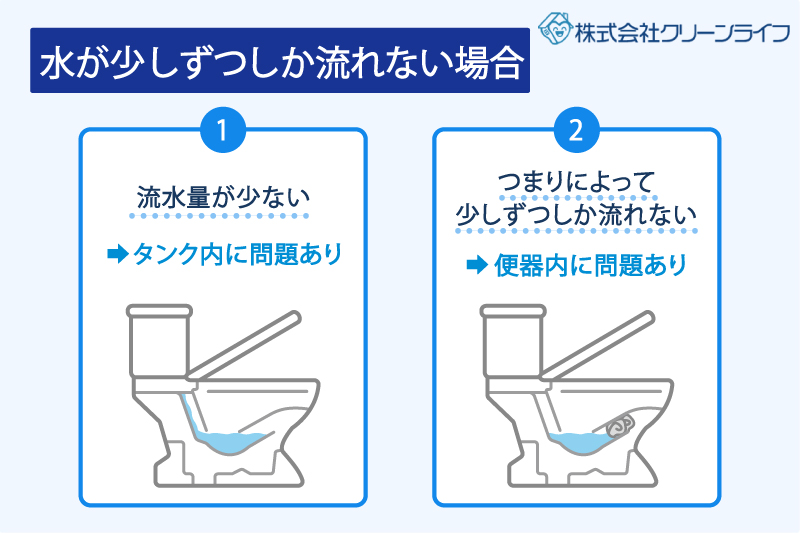

トイレつまりで水が少しずつしか流れない理由

トイレの水が少しずつ流れるときは、完全にはつまっていない状態です。

完全にはつまっていないものの水が勢いよく流れないときは、以下の原因・理由が考えられます。

大半のトイレつまりで、便器内または排水管に問題があります。

それぞれの理由の詳細は、以下で解説します。

トイレットペーパーや排泄物を大量に流したため

本来トイレに流れるトイレットペーパーや排泄物でも、一度に大量に流すと詰まることがあります。トイレつまりの原因で多いのが、トイレットペーパーです。

特に、小洗浄で排泄物やトイレットペーパーを大量に流すと、溶けずに引っかかり、トイレつまりを招きます。

また、「トイレに流せる」「水に流せる」と記載されているティッシュやお掃除シートなども、大量に流すと詰まってしまいます。

トイレットペーパーも排泄物もトイレに流せますが、詰まっているときはレバーで水を流さないでください。レバーを回すと大量の水が流れ、状況によっては便器から水が溢れてしまいます。

排水管に汚れが溜まっているため

排水管に汚れが溜まってトイレが詰まり、水が少しずつ流れるケースもあります。

排水管の奥は、汚れが溜まっても気づきにくい場所です。汚れにトイレットペーパーなどが留まり、トイレつまりが起こる場合があります。

- トイレをあまり掃除していない

- 建物の築年数が古い

上記に当てはまると、トイレの排水管に汚れが溜まっている可能性が高いでしょう。

トイレ掃除を長らくしていないと、便器や排水管に「尿石」が付いているケースが少なくありません。尿石は、化学変化によって尿が石のように固まったものです。

築年数の古いアパートやマンションの場合、キッチンや浴室から排出された雑排水と、トイレの汚水が同じ排水管で合流する「合流式」のものがあります。合流式の場合は、汚れの原因がトイレとは限りません。

固形物が詰まっているため

トイレットペーパーや排泄物とは別に、何かしらの固形物を誤って流してしまったケースも考えられます。

便器に落としやすい固形物は、以下のものです。

- スマホ

- おもちゃ

- オムツ

- 生理用品

固形物は、放置しても流れません。水に溶けない固形物を誤って流して詰まっている場合は、早急に対処しないとつまりが悪化する恐れがあります。

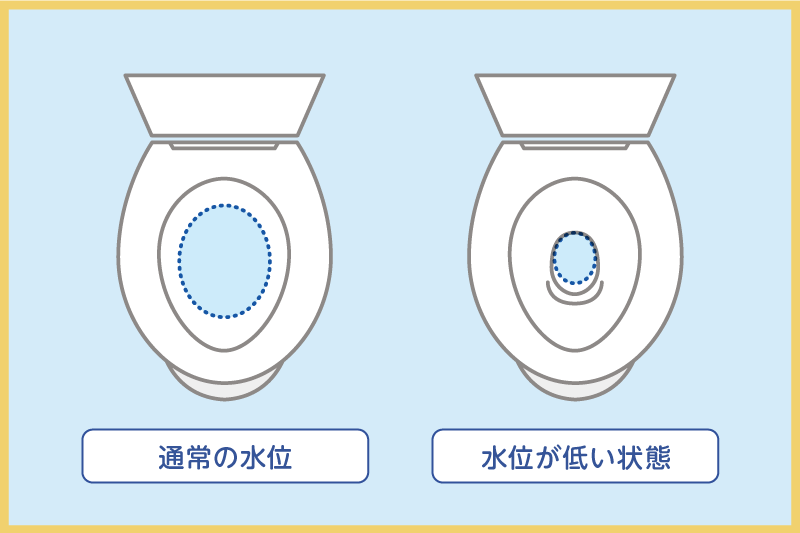

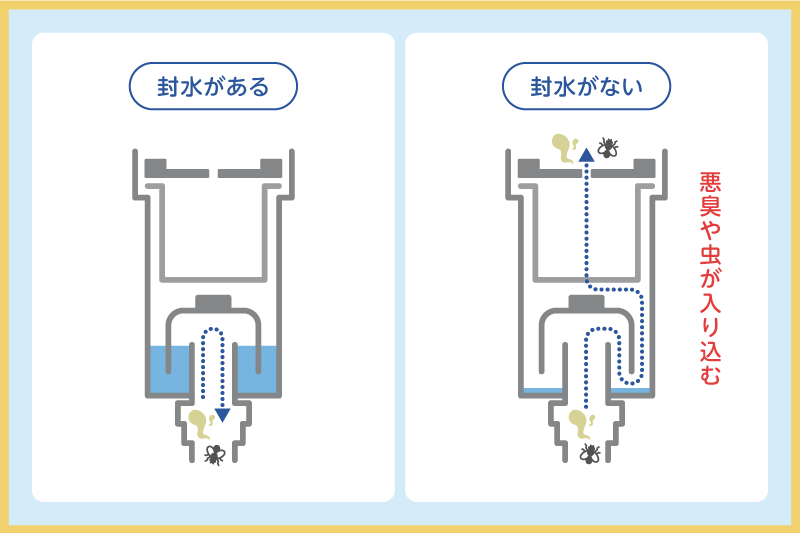

固形物を落としたかどうか分からないときは、便器内の水たまり(封水)を確認しましょう。水が引いた後に通常時よりも水位が低ければ、固形物が詰まっている可能性が高いといえます。

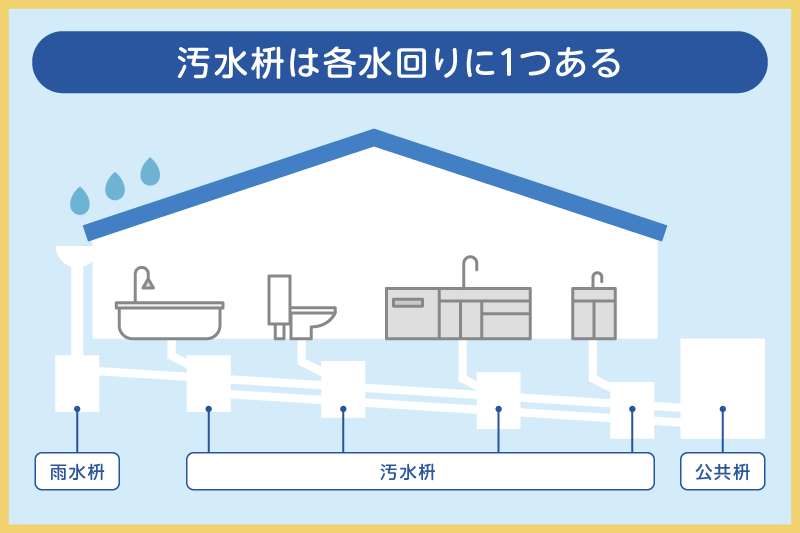

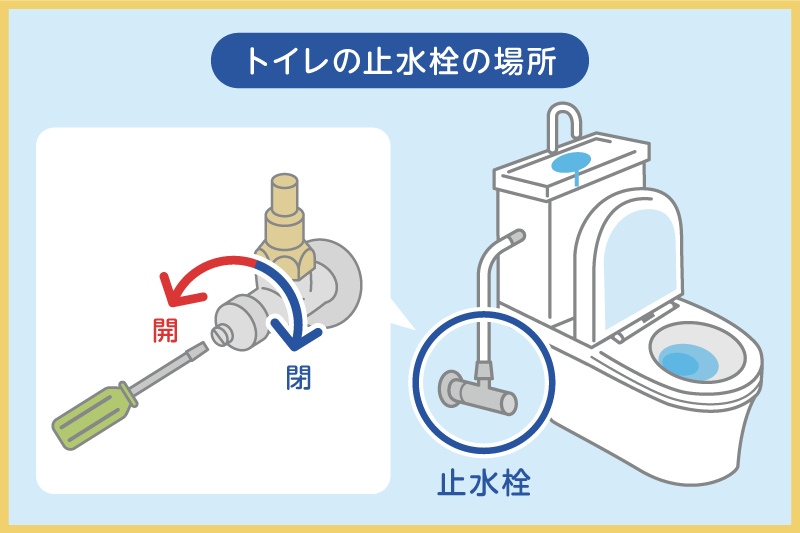

屋外の汚水枡が詰まっているため

各排水管の先には「汚水枡」があります。汚水枡は屋外にあり、点検や清掃するときに使う枡です。

トイレの汚水枡が次のような原因で詰まると、トイレも詰まります。

- 根っこが侵入している

- 大雨により水が逆流している

- 固形物や汚れが詰まっている

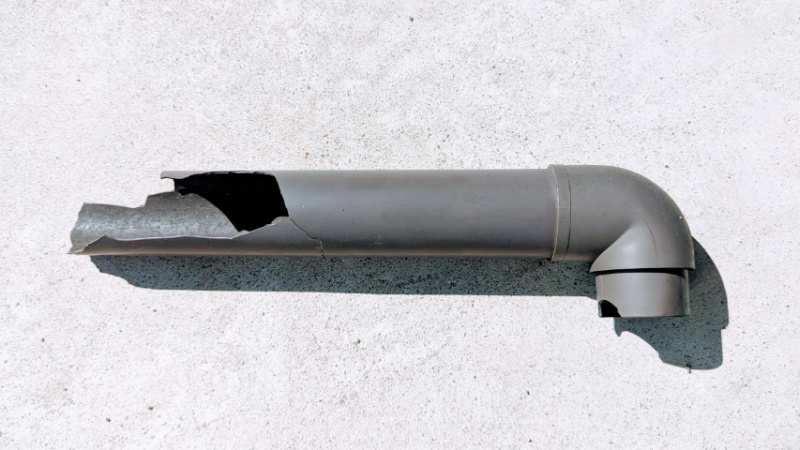

特に注意したいのは、戸建ての汚水枡での根っこの侵入です。長年汚水枡を手入れしておらず、根っこが侵入して詰まると、排水管が潰れる恐れもあります。

根っこが侵入しているときは汚水枡の交換が必要かもしれないため、業者に相談することをおすすめします。大雨で汚水枡が詰まっていれば、雨がやむと解消するでしょう。

固形物や汚れが詰まっているためにトイレつまりが発生していれば、ご自身で対応可能です。

トイレつまりで水が少しずつ流れるときの解消法

トイレつまりで水が少しずつ流れるときは、以下の方法で自分で解消することも可能です。

解消法の具体的なやり方、どのような原因に適しているかは、以下でお伝えします。

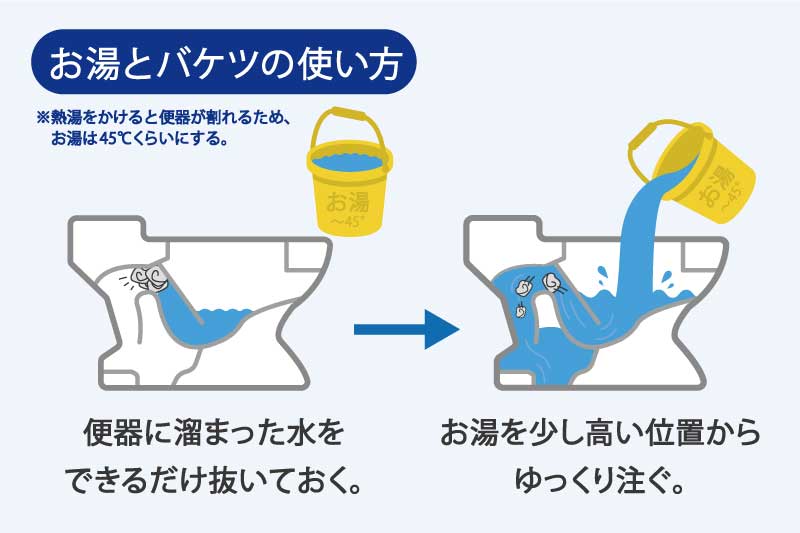

お湯でつまりの原因を溶かす

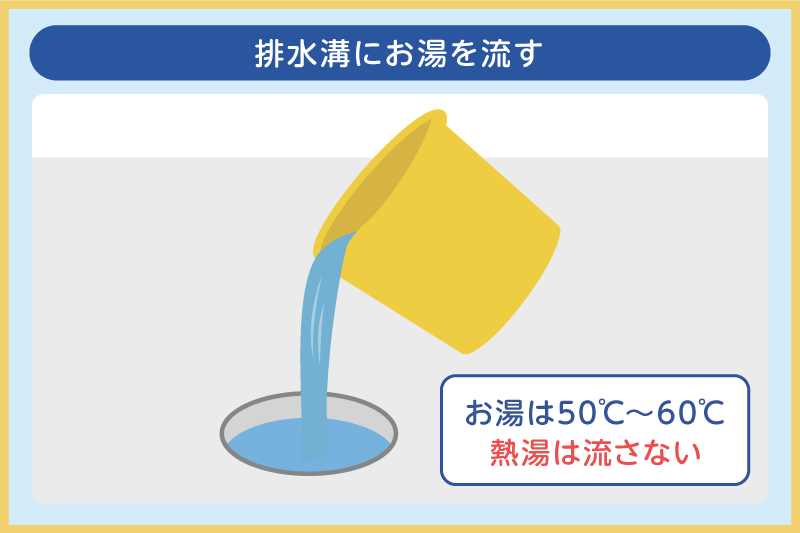

トイレットペーパーや排泄物といった、トイレで流せるものによるつまりに適した解消法です。お湯でトイレットペーパー、排泄物を溶かします。

【お湯でつまりの原因を溶かす手順】

- 便器に溜まった水を、バケツなどを使って抜いておく

- 45℃~60℃程度のぬるま湯を少し高い位置からゆっくり注ぐ

- 30分ほど放置して、水位が正常になったか確認する

ぬるま湯を流して放置することで、トイレットペーパーの塊がほぐれやすくなります。

この際、必ずぬるま湯を用意してください。熱湯を使用すると、便器が破損する恐れがあります。

お湯で少しずつ流れるトイレつまりを解消する方法は、以下でさらに詳しく解説しています。

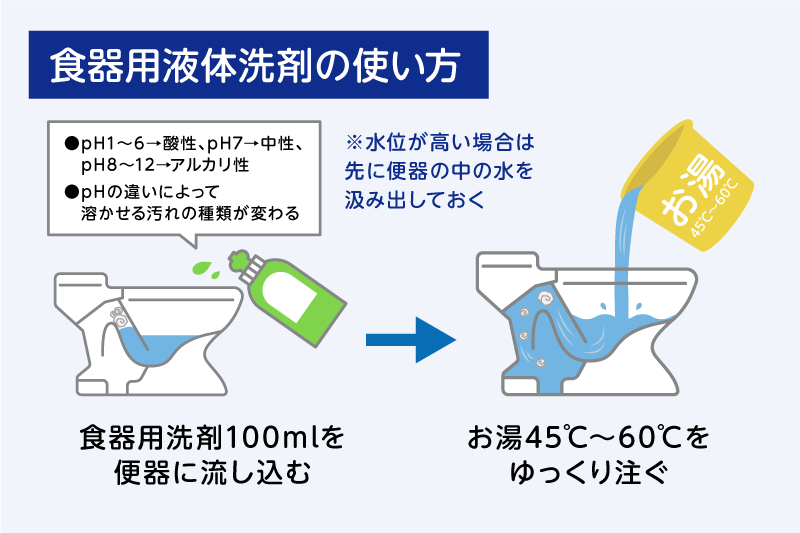

汚れに適した洗剤を注ぐ

洗剤をぬるま湯に溶かして、つまりの原因となる汚れを分解する方法もあります。

洗剤を使用するときは、汚れの種類に適したものを選びましょう。

| 中性洗剤 | 排泄物・吐しゃ物など |

|---|---|

| 酸性洗剤 | 尿石・水垢など |

| 塩素系洗剤 | 黒ずみ・カビ・黄ばみなど |

塩素系の洗剤は、換気をしてから使用しましょう。

塩素系と酸性タイプの洗剤を混ぜると有毒ガスが発生するため、必ず単体で使用してください。

【洗剤を使う手順】

- 洗剤を100ml便器に流し込む

- 45℃~60℃のぬるま湯をゆっくり注ぐ

- 30分放置して、水が流れるか確認する

洗剤ではトイレつまりが解消しなかった場合は、頑固な汚れが溜まっている可能性があります。何度も洗剤を使うのではなく、他の方法を試すか、業者に相談しましょう。

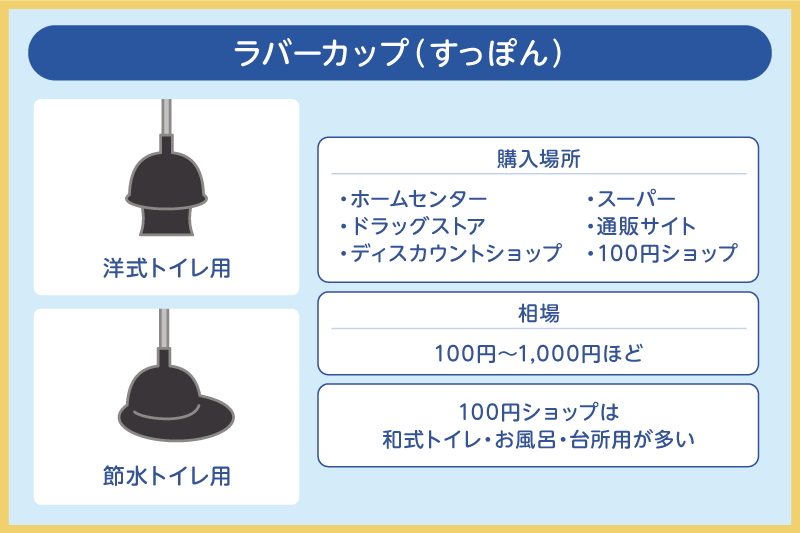

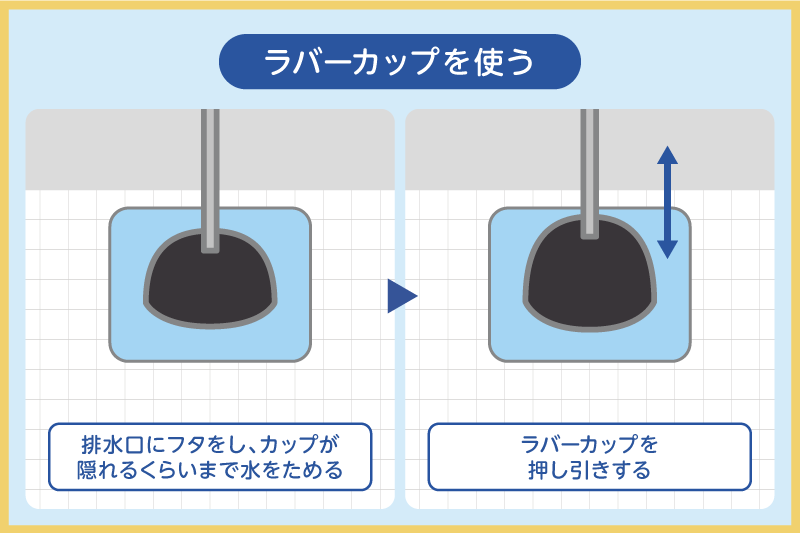

スッポン(ラバーカップ)を使用する

トイレットペーパーや排泄物が詰まっているときは、スッポン(ラバーカップ)も効果的です。

スッポンには、和式トイレ用・洋式トイレ用・節水トイレ用の3種類があります。トイレに合うスッポンを選んでください。

スッポンを使用するときに汚水が飛び散りやすいため、まずはトイレ周辺を新聞紙やビニール袋などで養生しましょう。

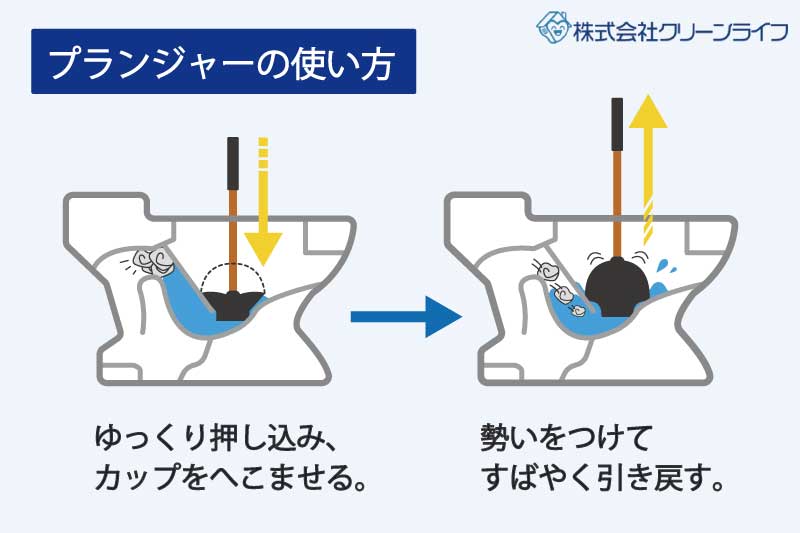

【スッポンを使う手順】

- スッポンのカップが水に浸かるように、便器内の水を調整する

- スッポンを排水口にゆっくり押し込む

- カップがへこんだら、勢いよく引き戻す

- 水が流れるか確認する

少しずつ流れるトイレつまりをラバーカップ(すっぽん)で直す方法は、以下の記事で詳しく紹介しています。

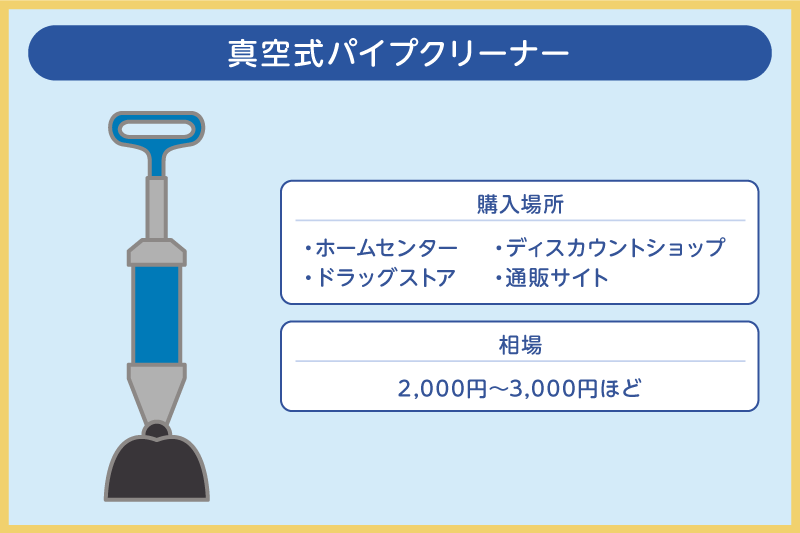

真空式パイプクリーナーを使用する

真空式パイプクリーナーはスッポンよりも吸引力が高く、使いやすい道具です。

真空式パイプクリーナーの先には、カップが付いています。スッポンと同様に、カップにも和式用・洋式用などがあるため、トイレに適したものを選びましょう。

汚水が飛び散り、壁や床が汚れる場合があるため、トイレ内を養生することをおすすめします。

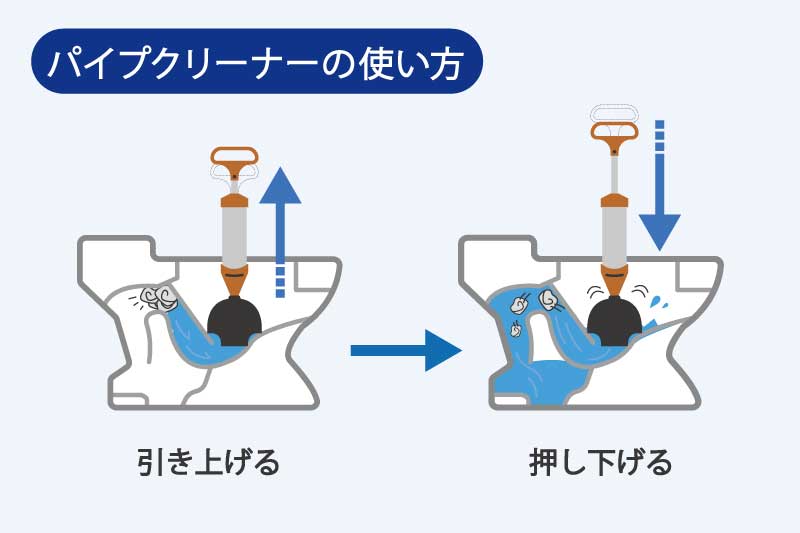

【真空式パイプクリーナーを使う手順】

- カップが水に浸かるように、便器内の水を調整する

- ハンドルを下げたままの状態で、カップを排水口にゆっくり押し込む

- カップがへこんだら、勢いよくハンドルを引く

- 水が流れるか確認する

一度試してもつまりが解消されない際は、ハンドルの押し引きを何度か繰り返してみてください。

固形物を取り除く

便器の見える位置に固形物がある場合は、ゴム手袋をして手で引っ張り出しましょう。水を流してしまった後でも、手前で引っかかって残っている場合があります。

無理に固形物を押し込むと完全に詰まってしまい、水が流れなくなったり、溢れたりする可能性があります。奥に押し込まないよう、十分注意して取り出しましょう。

無理に直そうとすると、かえってつまりが悪化する恐れがあります。固形物が奥にあって取れないときは、完全に詰まる前に水道修理業者に修理を依頼してください。

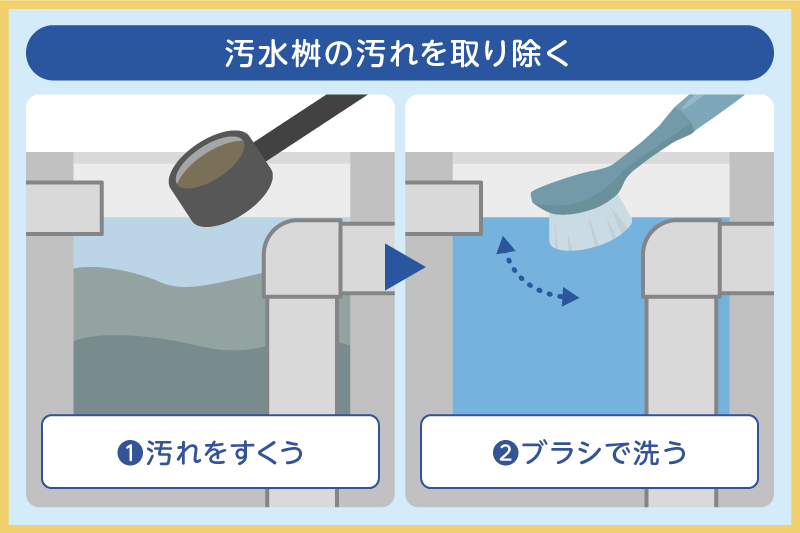

汚水枡を掃除する

汚水枡の固形物や汚れが原因でトイレつまりが発生しているときは、汚水枡を掃除してみましょう。

汚水枡の中は悪臭が漂い、不衛生な場所です。マスクやゴム手袋を着用してから作業してください。

また、汚水枡内の汚れが付くと落ちにくいため、掃除前にビニール袋やシートなどで養生しておくと安心です。

【汚水枡を掃除する手順】

- 汚水枡のフタを開ける

- 汚水枡内に浮いている汚れをひしゃくなどで取り除く

- エルボ(L字型の部品)を外す

- 底に沈んでいる汚れをスコップなどで取り除く

- 排水管を散水ホースなどで洗浄する

- ブラシで汚水枡内をこする

- エルボやフタを戻す

汚水枡の掃除方法の詳細は、以下の記事で紹介しています。

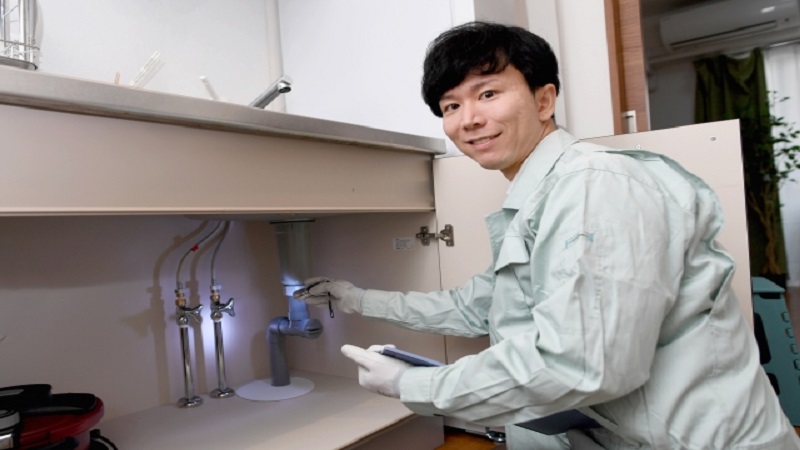

トイレつまりを解消できないなら業者依頼がおすすめ

前述した解消法を実践してもトイレつまりが解消せず、水が少しずつ流れる状態のままであれば、業者に依頼しましょう。

トイレつまりが悪化し、完全に詰まってから修理を頼むと、修理費用が高額になります。水が少しずつ流れるならトイレつまりは軽度なため、悪化しないうちに業者へ相談するのがおすすめです。

なお、固形物を誤って流して詰まっている場合は、早急に対処しないとつまりが悪化する恐れがあります。

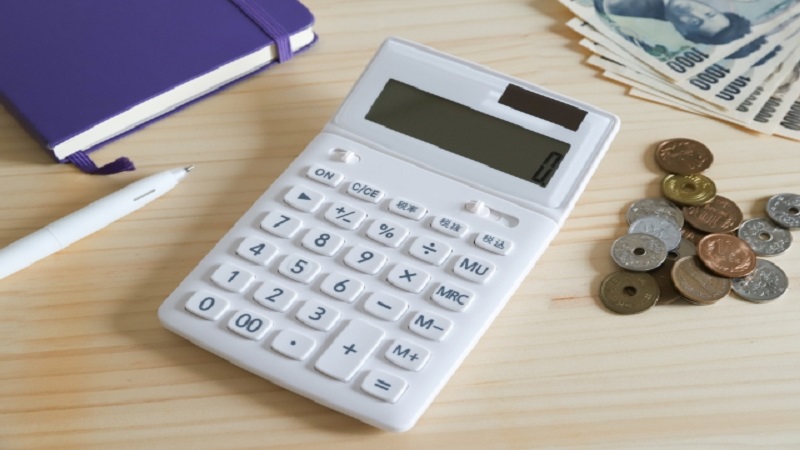

トイレつまり解消の料金相場

トイレつまり解消にかかる料金の相場を、作業ごとにまとめました。

| ラバーカップなどで対処 | 4,000円〜8,000円 |

|---|---|

| 薬剤で対処 | 3,000円 |

| 便器の脱着 | 1万円〜4万円 |

| 高圧洗浄機で対処 | 1万円〜4万円 |

| トーラーで対処 | 1万円〜2万円 |

水が少しずつ流れる状態はトイレつまりの中では軽度で、安ければ1万円以内で修理を依頼できます。使用する道具、トイレつまりの原因によって修理費用は変動するため、必ず見積もりを取りましょう。

また、業者の中には、基本料金や出張料が別途かかるところもあるため、注意が必要です。

トイレつまり解消を依頼する業者の選び方

トイレつまりの解消に対応する業者の中には、悪徳業者も潜んでいます。以下をポイントに業者を選ぶと、悪徳業者を避けられるでしょう。

- 水道局指定工事店を選ぶ

- 料金が明確な業者を選ぶ

- SNSや口コミで高評価の業者を選ぶ

水道局指定工事店とは、指定給水装置工事事業者のことです。「適切に水道工事を実施できる」と認められ、各自治体で指定されています。一定の要件を満たしており、トイレつまりの修理を安心して任せられる業者です。

しかし、水道局指定工事店を選べば、料金もサービスも安心とは言い切れません。公式サイトを確認し、料金を明確に載せているかも確認しましょう。SNSや口コミをチェックし、評価も確認するとより安心です。

なお、『クリーンライフ』は全国300以上の自治体で、水道局指定工事店と認められています。トイレつまりの修理は、ぜひお任せください。

トイレつまりで少しずつ流れるなら自然に直るケースも

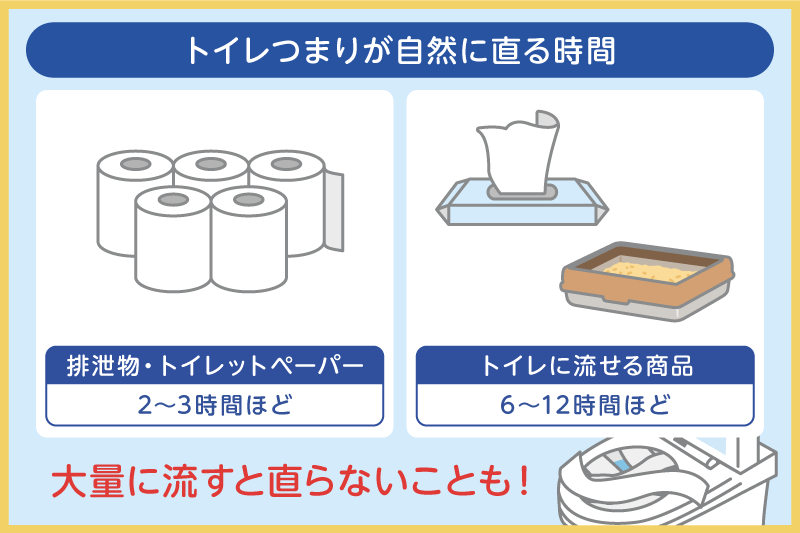

以下のものが原因でトイレつまりが発生し、少しずつ水が流れる場合は、放置しても自然に直る可能性があります。

- トイレットペーパー

- 排泄物

- 「水に流せる」と記された製品

トイレットペーパーと排泄物は2〜3時間、トイレに流せる製品は6時間以上放置すれば、トイレつまりが直る場合があります。

なお、放置しても良いトイレットペーパーは、JIS規格のみです。JIS規格ではない海外製のトイレットペーパーは水に溶けにくいため、放置するのはやめましょう。

ただし、自然に直るケースはあるものの、きちんと直しておいた方が確実です。たとえば、固形物が原因でトイレットペーパーが詰まっている場合は、放置して一旦直っても再発してしまいます。

排泄物を放置すると臭いが漂いやすいため、やはり放置ではなく直すのがおすすめです。

トイレつまりが放置で直るケースについては、以下の記事でより詳しく触れています。

トイレつまりで水が少しずつ流れるときの注意点

トイレつまりで水が少しずつ流れるときは、以下の2つに注意が必要です。

- レバーやボタンで水を流さない

- 熱湯を流さない

レバーやボタンで水を流し、つまりの原因を強引に流そうとするのは避けてください。大量の水が流れ、便器から溢れる恐れがあります。

また、固形物が原因の場合、水を流すと余計に奥へ移動するため、流さない方が賢明です。排水管の奥に固形物が移動すると、便器の脱着が必要になり、数万円と高額な費用がかかります。

そして、熱湯を流さないことも重要です。便器は陶器製のものが多く、熱湯で割れる危険性があります。

トイレつまりを予防する方法

トイレつまりを防ぐために、次の4つを意識しましょう。

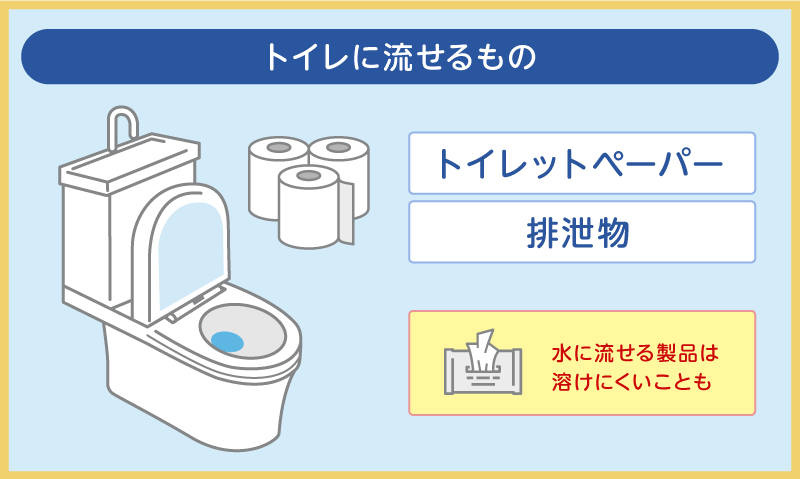

- 便器にはトイレットペーパー・排泄物だけを流す

- 小洗浄・大洗浄を使い分ける

- タンクにペットボトルなどを入れて節水しない

- トイレはこまめに掃除する

水に流せるティッシュやお掃除シートの中には、水に溶けにくい製品もあります。トイレつまりを防ぐなら、使った後にゴミ箱に捨てるのがおすすめです。

しかし、トイレットペーパーを大量に流すと、トイレは詰まりやすくなります。多く使いそうなときは、大洗浄で複数回に分けて流しましょう。

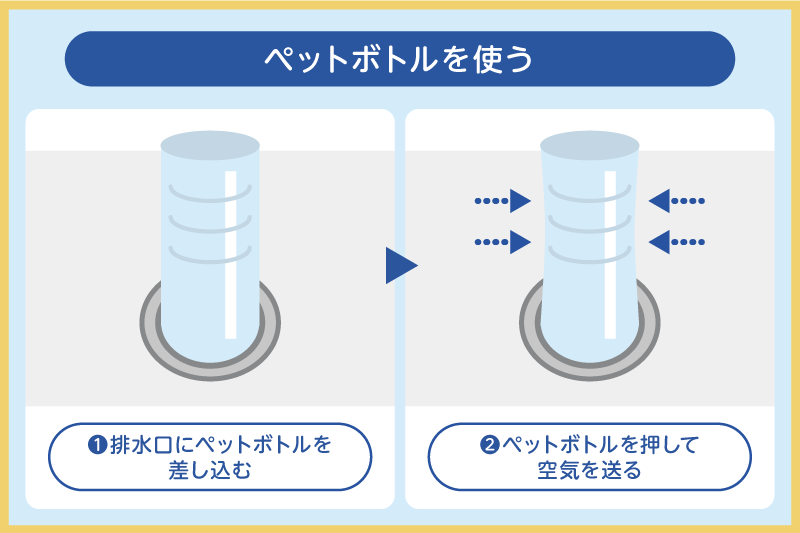

また、節水対策としてトイレタンクにペットボトルなどを入れていると、排泄物が流れにくい上、タンク内の部品の故障にもつながります。

トイレはできれば毎日、少なくとも週1回は掃除することも大切です。

トイレつまりは明朗会計のクリーンライフにお任せ!

トイレつまりで水が少しずつ流れるときは、つまりが悪化して水漏れにつながるケースもあるので注意が必要です。放置するとつまりが進行する恐れもあるので、できるだけ早く対処しましょう。

トイレつまりを解消できず、水が少しずつ流れる際は私たち『クリーンライフ』にご相談ください。明朗会計で、お見積もりにご納得いただいた後、作業を開始します。

お見積もりは無料、24時間年中無休で営業しておりますので、お困りの際は気軽にご連絡ください。

0120-423-152

0120-423-152