排水管のつまりをワイヤーブラシで解消する方法を、わかりやすく解説します。

ワイヤーブラシは比較的安価で、簡単に手に入れられるつまり解消グッズです。汚れに直接アプローチするので、汚れを簡単に落とし、つまりを解消します。

しかし、選び方や使い方には注意点があります。効率的にワイヤーを使ってトラブルを解消するために、注意点を押さえましょう。

ワイヤーブラシで対処できなかった排水管つまりの解消法もお伝えするので、最後までお読みください。

排水管つまりでワイヤーブラシを使えるケース

ワイヤーブラシとは、ワイヤーの先に金属製や樹脂製のブラシがついており、排水管の壁についた汚れをこそぎ落とす掃除グッズです。「排水用ワイヤー」とも呼ばれています。

ワイヤーブラシで対応できるのは、排水管の奥深くに入り込んでいないつまりです。あまり奥深くにつまりの原因がこびりついている場合は、ワイヤーの操作が難しくなります。

直接つまりにアプローチできるので、排水口近くならラバーカップより効果が期待できます。ラバーカップで解決できない場合も、あきらめずにワイヤーでトライしてみましょう。

ワイヤーブラシを使えない排水管つまり

以下のケースはワイヤーブラシを使っても効果が期待できない、または、悪化してしまう排水管つまりです。

- 固形物など、水に溶けないものが原因のつまり

- 吸水性のあるものが原因のつまり

- 尿石や油が硬くなっているつまり

特に固形物や吸水性のあるものは、ワイヤーを使うことで奥に押し込んでしまうため、おすすめできません。

排水管つまりの原因がわからないときは、ワイヤーブラシを使わない方が良いでしょう。つまりを悪化させてしまう可能性があります。

以下の記事で、さまざまなつまりの原因やご自分での対処が難しいケースを解説しているので、参考にしてください。

排水管のつまりをワイヤーブラシで解消する方法

ワイヤーブラシには手で操作するタイプと、ハンドルで操作するタイプがあります。使用前に説明書をよく確認してください。

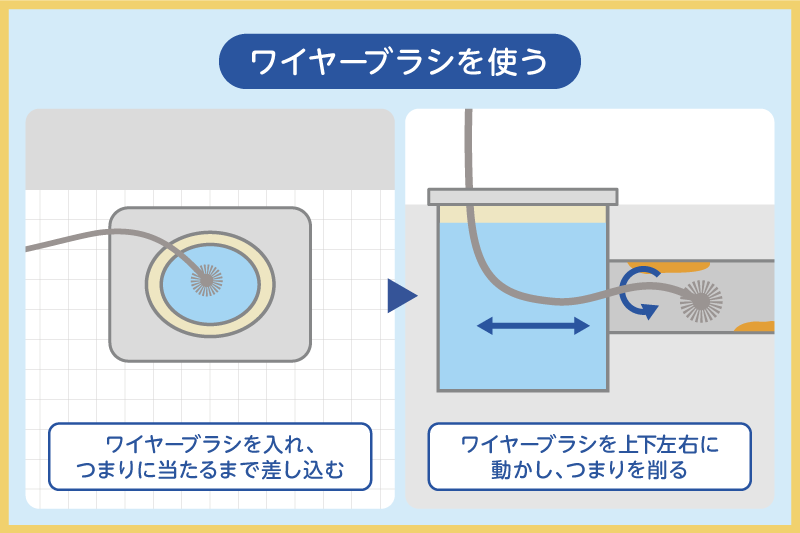

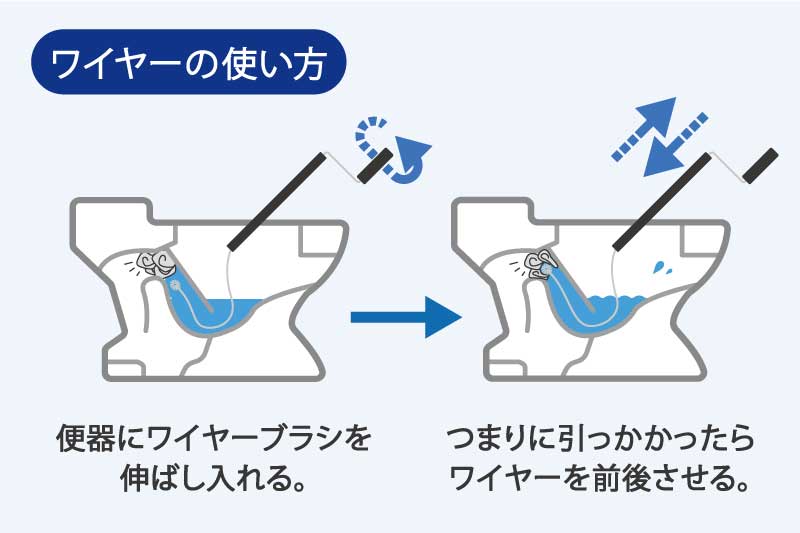

【ワイヤーブラシを使った排水管つまりの解消方法】

- 排水口の目皿など、取り外せる部品を全て取り外す

- ワイヤーブラシのブラシ部分から、排水口に挿入する

- ワイヤーブラシを少しずつ奥に押し込んでいく

- ワイヤーブラシが押し込めなくなったら、回転させたり、上下に動かしたりする

- 引っ掛かりがなくなったら、ワイヤーブラシを取り出す

- 水を流して、つまりが解消できたか確認する

無理に押し込もうとすると、ワイヤーが曲がって折れてしまうかもしれません。折れたワイヤーは、つまりをさらに悪化させます。

つまりの原因にあたって動かなくなっても、力任せにせず、ゆっくり回転させながら操作してください。

ワイヤーを使用する際に気をつけたい排水管

以下のような排水管でワイヤーを使う際は、注意が必要です。

- 塩ビ製の排水パイプ

- 蛇腹型の排水パイプ

- トイレ

キッチンなどシンク下の排水パイプが塩ビ製の場合は、ワイヤーで傷つけてしまう可能性があるので注意が必要です。穴を開けないように、ゆっくりと挿入してください。

また、蛇腹型の排水パイプは、穴を開けてしまう可能性が大きいです。つまりの原因をこすり取っているつもりで、排水管のひだ部分を削ってしまうかもしれません。

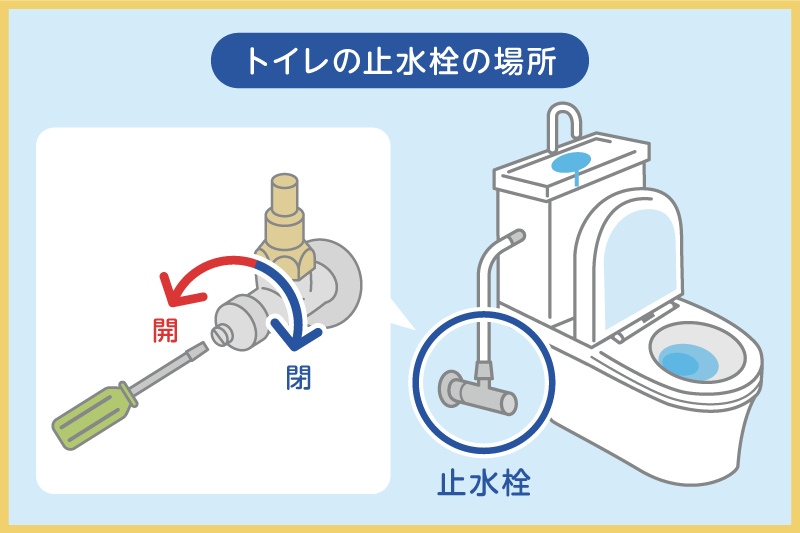

トイレの排水管はカーブが多いので、ワイヤーを入れるときに排水管の構造をイメージしながら入れていきましょう。また、陶器製の便器に傷がつかないように、ブラシ部が樹脂製のものを選んでください。

以下の記事で、トイレのつまりをワイヤーで解消する方法を解説しています。ワイヤーで解消できないケースもお伝えしているので、参考にしてください。

排水管つまり解消で使うワイヤーブラシの選び方

以下の3つのポイントを確認して、ワイヤーブラシを選びましょう。

- 長さ

- 太さ

- 柔軟性

長さは、1m〜10mが一般的です。ただし、長いと使いにくい可能性があるので、最初は1m程度のものから始めた方が良いかもしれません。

排水口に十字タイプのストレーナーがあると、太いブラシ部分が入らない場合があります。排水口の形状や大きさを確認して、ワイヤーを選んでください。

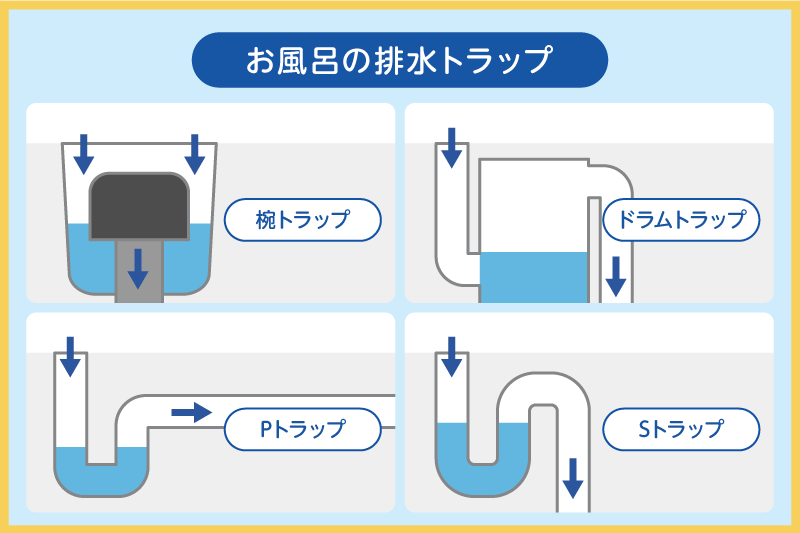

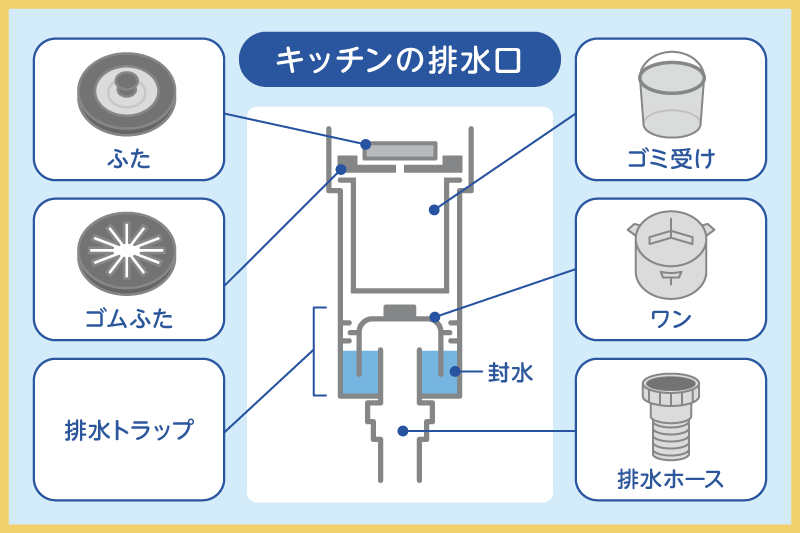

また、排水管にはS型の排水トラップのように、カーブの多い形状のものが多いため、柔軟性がないとうまく奥まで入り込めません。

無理に柔軟性のないワイヤーを入れようとすると、折れてしまい、折れた部分がさらにつまりの原因になってしまいます。柔軟性のあるワイヤーブラシを選びましょう。

ワイヤーブラシはホームセンター・百均で購入可

ワイヤーブラシはコーナンやカインズ、コメリといったホームセンターや、オンラインショップで購入できます。ワイヤーの長さが3mの、1,000円〜3,000円の価格帯のワイヤーが主流です。

セリアやキャンドゥといった100均のお店でも、ワイヤーブラシが販売されています。ワイヤーの長さは65cm程度と短めですが、排水口付近がつまっている場合は問題なく使えます。

業務用と家庭用の違い

業務用のワイヤーは「トーラー」と呼ばれており、家庭用とは以下のような違いがあります。

| 項目 | 家庭用 | 業務用 |

|---|---|---|

| 長さ | 1〜10m | 15〜30m |

| 価格 | 1,500円〜3,000円 | 1万円〜30万円 |

| 動力 | 手動が一般的 | 手動、または電動 |

業務用ワイヤーは、柔軟性も強度も家庭用より優れており、排水管の奥深くまで洗浄可能です。ただし、使い方が難しいので、ご自分ではうまく洗浄できません。

排水管つまり解消に使ったワイヤーブラシの保管方法

ワイヤーブラシを使用して排水管つまりを解消したあとは、また使えるように正しい方法で保管しましょう。

【ワイヤーブラシの正しい保管方法】

- 濡れた雑巾で水拭きする

- 風通しの良い場所で乾燥させる

- 防サビ潤滑剤を塗布する

- 湿気の少ない場所で保管する

防サビ潤滑剤には、次のような種類があります。

- 液体タイプ

- ジェルタイプ

- スプレータイプ

スプレータイプなら、簡単に均質に塗布可能なのでおすすめです。ただし、塗布しすぎると汚れがつきやすくなるので、全体にひと吹きする程度にしてください。

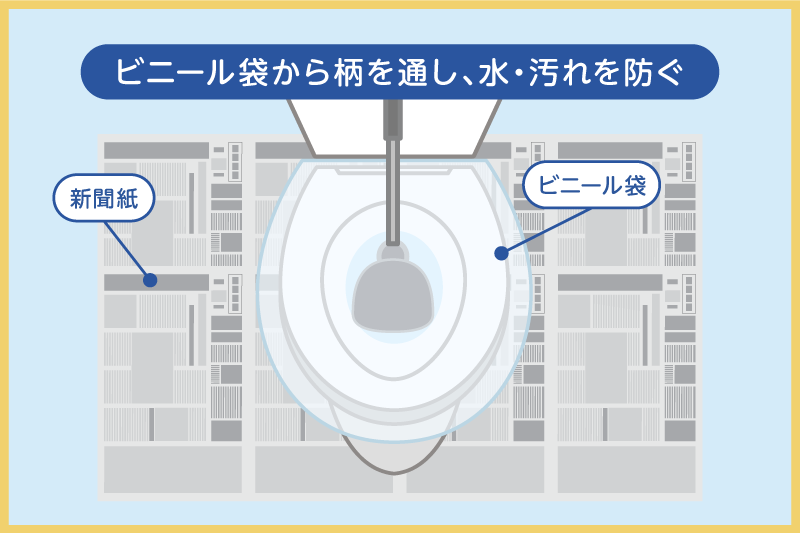

ワイヤーを新聞紙に包んで保管しておくと、湿気から守れます。

ワイヤー以外のおすすめ排水管つまり解消法

ワイヤー以外の排水管つまり解消法をお伝えします。おすすめの方法は、以下の3つです。

- ラバーカップを使う

- 真空パイプクリーナーを使う

- 液体パイプクリーナーを使う

それぞれについて、説明します。

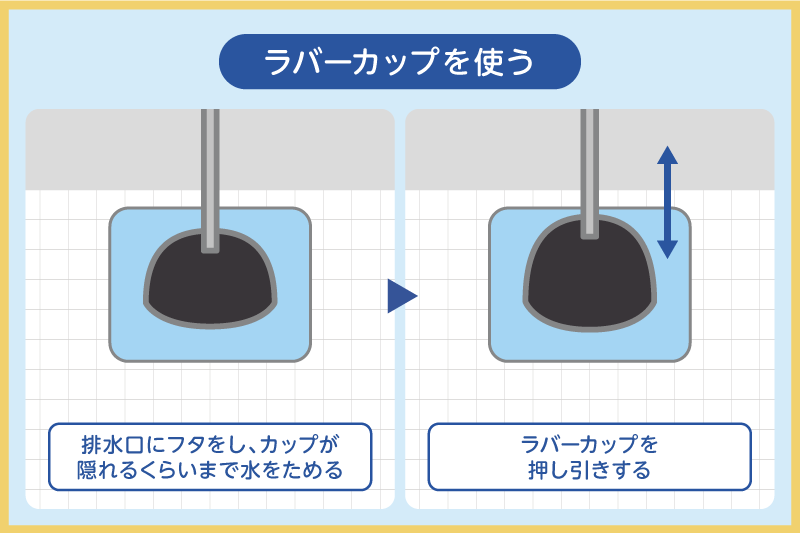

ラバーカップを使う

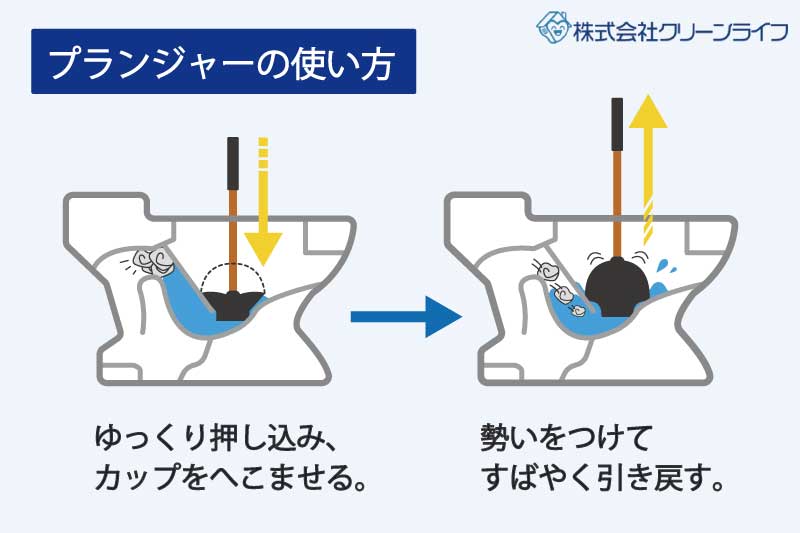

ラバーカップはすっぽんとも呼ばれ、トイレのつまり解消によく使われる道具です。排水管用にも用意しておくと便利です。

ラバーカップのワン部分(ゴムでできた箇所)のサイズが、排水口をすっぽり包む大きさのものを用意しましょう。

【ラバーカップの使い方】

- 排水口のフタ・目皿などを外す

- 排水口にラバーカップをのせる

- ワン部分が隠れる程度の水位にする

- ラバーカップをゆっくり密着させ、勢いよく引っ張る

- 4を数回繰り返す

- 排水管内でつまりが取れたような感触があったら水を流す

水を一度に大量に流すと、つまりが取れていない場合に溢れてしまいます。少しずつ様子を見ながら流しましょう。

以下の記事で、ラバーカップの使い方をより詳しく解説しています。

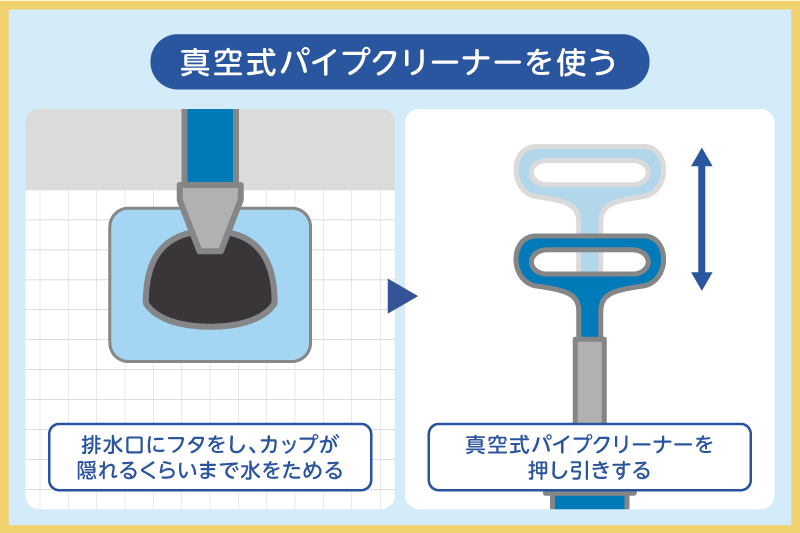

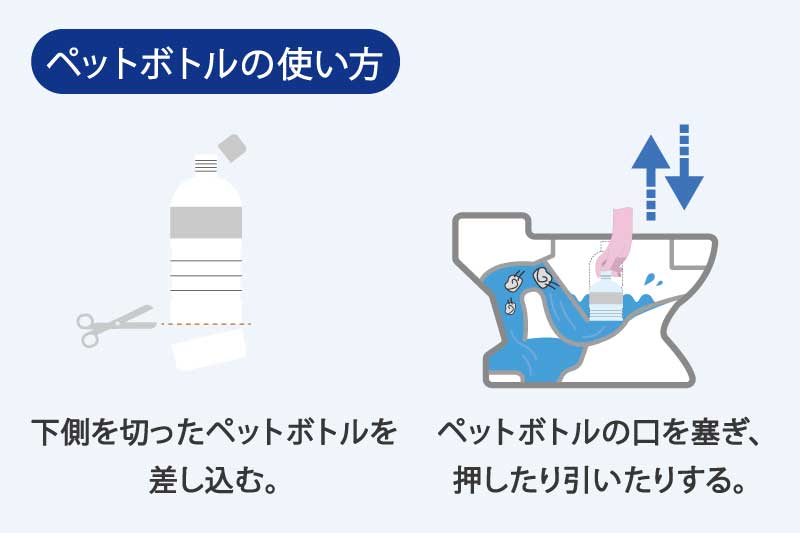

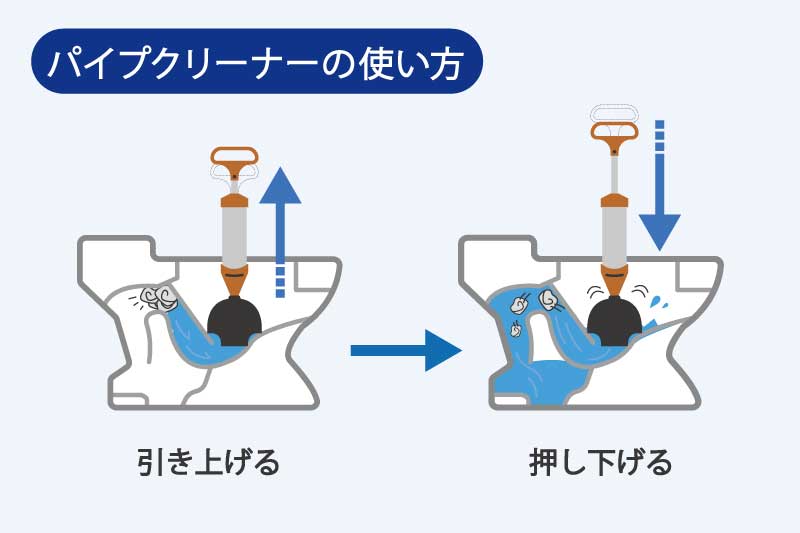

真空式パイプクリーナーを使う

真空式パイプクリーナーは、ラバーカップより吸引力の大きなつまり解消グッズです。カップ部分の交換が可能なので、排水口に合わせて交換して使えます。

ただし、吸引力が強いだけに、固形物などが原因の場合は、排水管へのダメージがラバーカップよりもあります。

【真空式パイプクリーナーの使い方】

- 排水口へ垂直に真空式パイプクリーナーを設置する

- カップ部分に水がかぶる程度に水位を調整する

- ポンプレバーを引き上げる

- ゆっくりポンプレバーを押し込む

- ポンプレバーを引き上げる・押し込むを2〜3回繰り返す

- 水を少しずつ流して、つまり解消を確認する

以下の記事で、真空式パイプクリーナーの選び方や注意点を解説しているので、参考にしてください。

液体パイプクリーナーを使う

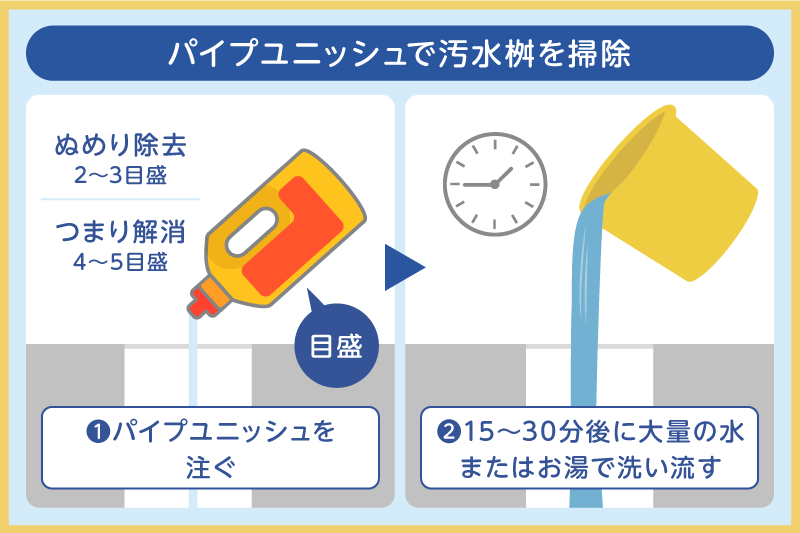

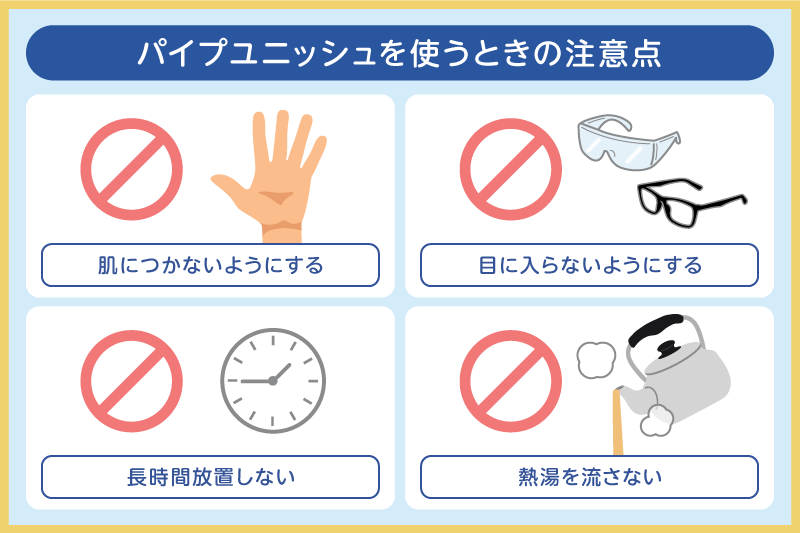

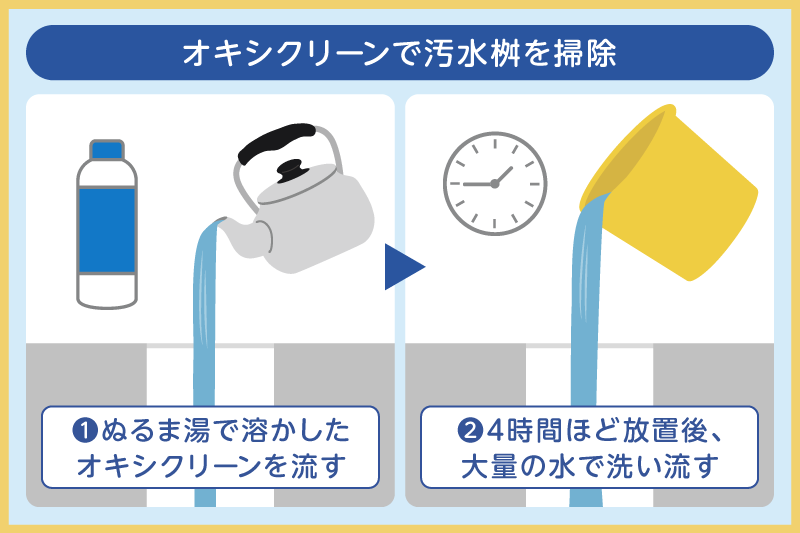

液体パイプクリーナーを注いで、排水管のつまりを解消する方法です。パイプクリーナーに含まれる水酸化ナトリウムや次亜塩素酸ナトリウムが、毛髪や皮脂、油汚れを溶かします。

パイプクリーナーは、400〜500g入りのボトルが使いやすいのでおすすめです。

【液体パイプクリーナーの使い方】

- 排水口の目皿などを取り外す

- パイプクリーナーを説明書に書かれている量注ぐ

- 指定された時間、放置する

- 放置時間中に取り外した目皿などを洗う

- 放置した後、排水口に水を流す

つまりが解消されたかどうか確認するため、少しずつ水を流してください。いきなり大量に流すと、水が溢れてしまいます。

以下の記事で、おすすめのパイプクリーナーも紹介しているので、参考にしてください。

ワイヤーで排水管つまりが改善しないならプロに相談

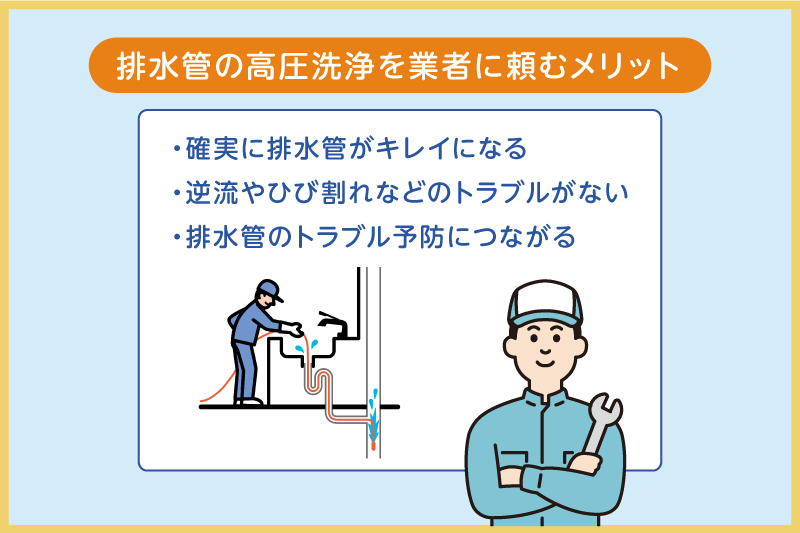

ワイヤーブラシを使っても排水管つまりが改善しない場合は、無理をせずにプロの水道修理業者への相談がおすすめです。

無理につまり解消をしようとして、悪化させてしまうことも。悪化してから修理業者に依頼すると、高額の修理費用が必要です。

プロの水道修理業者なら、的確につまりの原因を特定して、確実な方法でつまりの解消作業をします。

排水管つまり解消の相場料金

排水管つまりの修理を、水道修理業者に依頼した際の作業料金の相場を紹介します。

| つまりの状況 | 費用目安 |

|---|---|

| 軽度 | 5,000円〜8,000円 |

| 中度 | 12,000円~25,000円 |

| 重度 | 30,000円〜50,000円 |

作業料金以外に、出張費や早朝・深夜・休日の割増料金などが、業者によって加算されます。必ず見積もりを取って、追加料金の有無を確認してから依頼しましょう。

以下の記事で、排水管つまり解消にかかる費用について、わかりやすく説明しています。適正価格を知って、信頼できる業者を選びましょう。

水道修理業者の選び方

信頼できる業者を選ぶポイントは、以下の3つです。

- 水道局指定工事店に登録されているか確認する

- アフターフォローなどサービス内容を確認する

- 相見積もりを取って比較して選ぶ

まずは水道局指定工事店に登録されているかどうかを、公式サイトで確認してみましょう。

また、アフターフォローも大切なポイントです。修理をしてもらった後ですぐに再発した場合に、無料、または格安で再修理を依頼できるかを確認しましょう。

一般的に、アフターサービスを充実させている業者は、技術力に自信があります。

上記を確認して、最低3社を選んで相見積もりを依頼してください。料金だけではなく、スタッフの態度なども考慮して選びましょう。

以下の記事で、排水管洗浄を依頼する業者の選び方をわかりやすく解説しているので、参考にしてください。

排水管つまりを予防する方法

排水管のつまりが再発しないように、以下の方法を試しましょう。

- たっぷり水・ぬるま湯を流す

- 油を流さないようにする

- ゴミ受けネットを設置する

- 定期的に掃除する

それぞれについて、具体的に説明します。

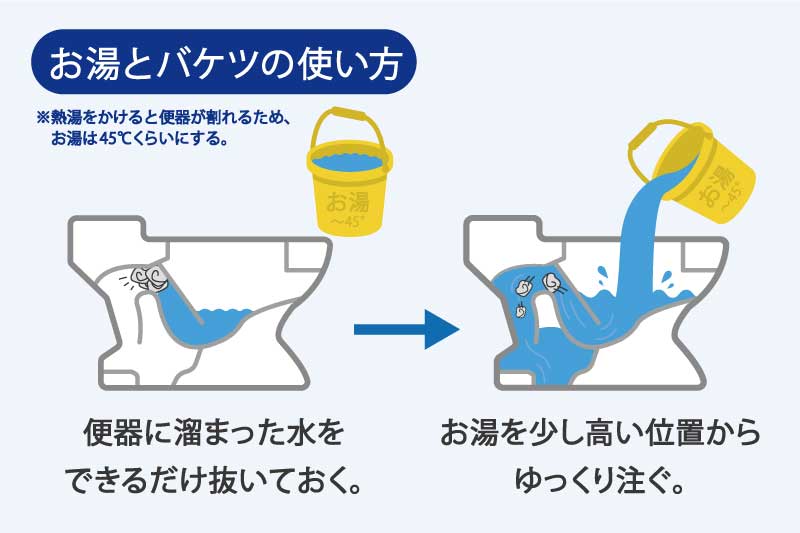

たっぷり水・ぬるま湯を流す

1日の終わりに、50℃前後のお湯を排水口に流しましょう。油汚れや皮脂が蓄積しにくくなります。

お風呂の場合は、お湯を捨てる際にたっぷりお湯が流れていきます。そのため、排水管に汚れが蓄積しにくい傾向です。

しかし、シャワーしか使わない日が多いお宅は、石鹸分や皮脂が残りがち。シャワーを使って、排水口にお湯を流しましょう。

油を流さないようにする

キッチンでは、油汚れが主なつまりの原因です。不要な油をシンクに捨てる人は少ないと思いますが、油のついたお皿やフライパンをシンクに入れている方は多いようです。

シンクに入れる前に、キッチンペーパーで拭き取りましょう。わずかな油でも水に溶けないので、そのまま排水管に入ると蓄積していきます。

ゴミ受けネットを設置する

ゴミ受けにゴミ受けネットを設置すると、細かい汚れが排水口に入り込みません。できるだけこまめにゴミ受けネット内のゴミを捨てましょう。ダイソーやセリアといった100円ショップでも購入できます。

また、使い捨てのゴミ受けネットもおすすめです。100均ショップで45枚程のセットが販売されています。

定期的に掃除する

定期的な掃除で排水口の汚れ・つまり・悪臭を予防しましょう。油をよく使うご家庭なら、キッチンの掃除は毎日がおすすめです。少なくとも週に1度は、排水口の部品を取り外して掃除しましょう。

排水管に、液体パイプクリーナーを注ぐのもおすすめです。以下の記事で、排水管の洗浄をご自分でする方法を説明しています。

ワイヤーで排水管つまりが解消できずにお困りなら

排水管のつまりをワイヤーブラシで解消する方法を紹介しました。

ワイヤーは手軽に購入でき、直接汚れ・つまりにアプローチできます。しかし、つまりや排水管の種類によっては、トラブルが生じる可能性も。

排水管のつまりが解消できなくてお困りなら、私たち『クリーンライフ』にぜひご相談ください。つまりの原因を特定して、適切な方法を提案します。年中無休で24時間受け付けているので、すぐに対応可能です。

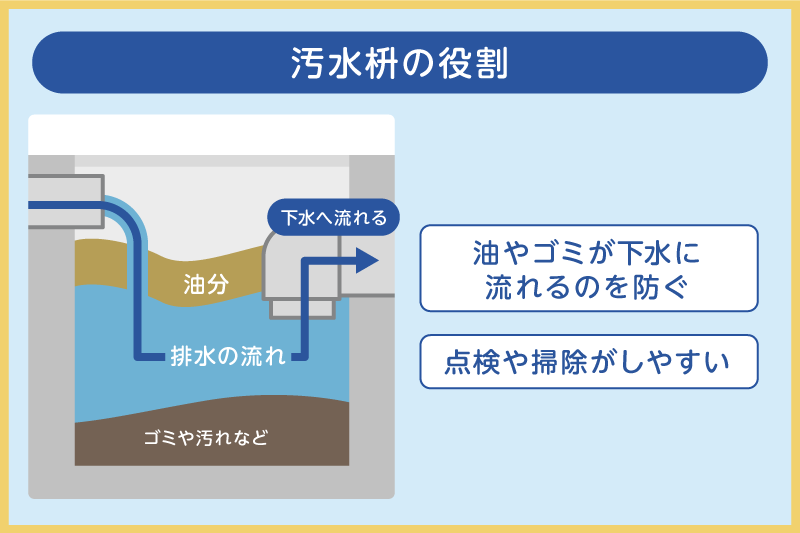

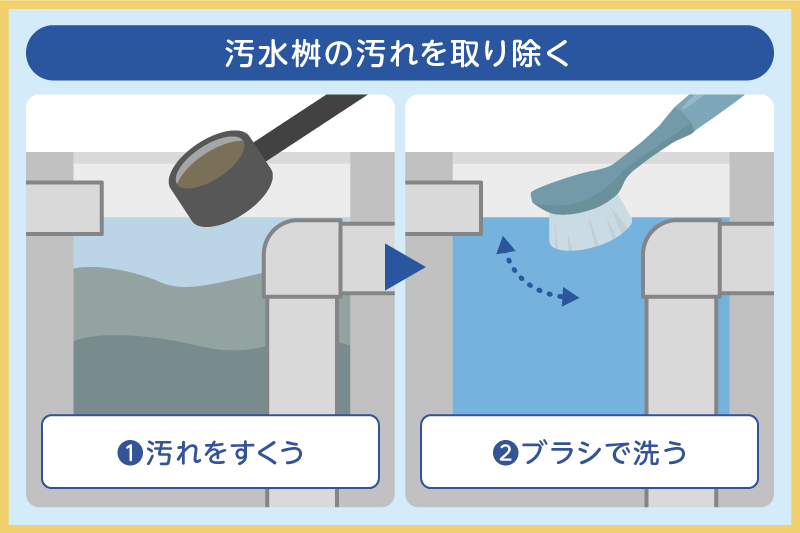

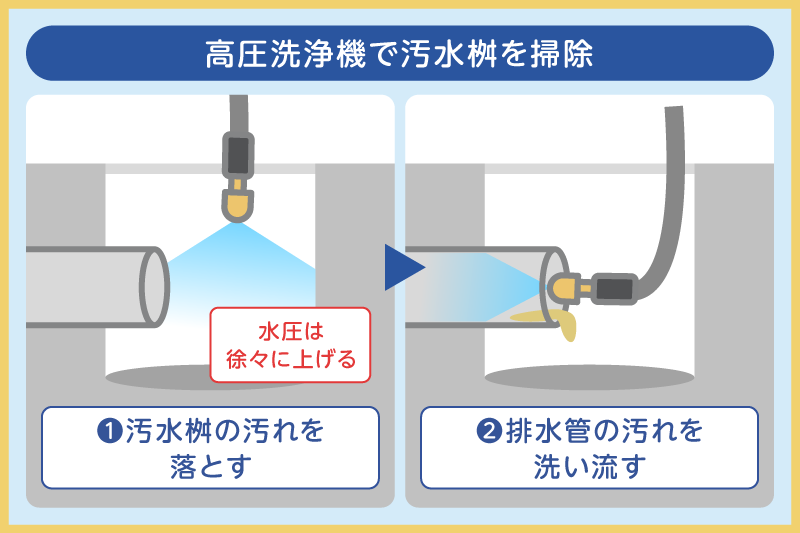

汚水枡や排水管は、目で確認できない部分も汚れが溜まっています。

汚水枡や排水管は、目で確認できない部分も汚れが溜まっています。

0120-423-152

0120-423-152